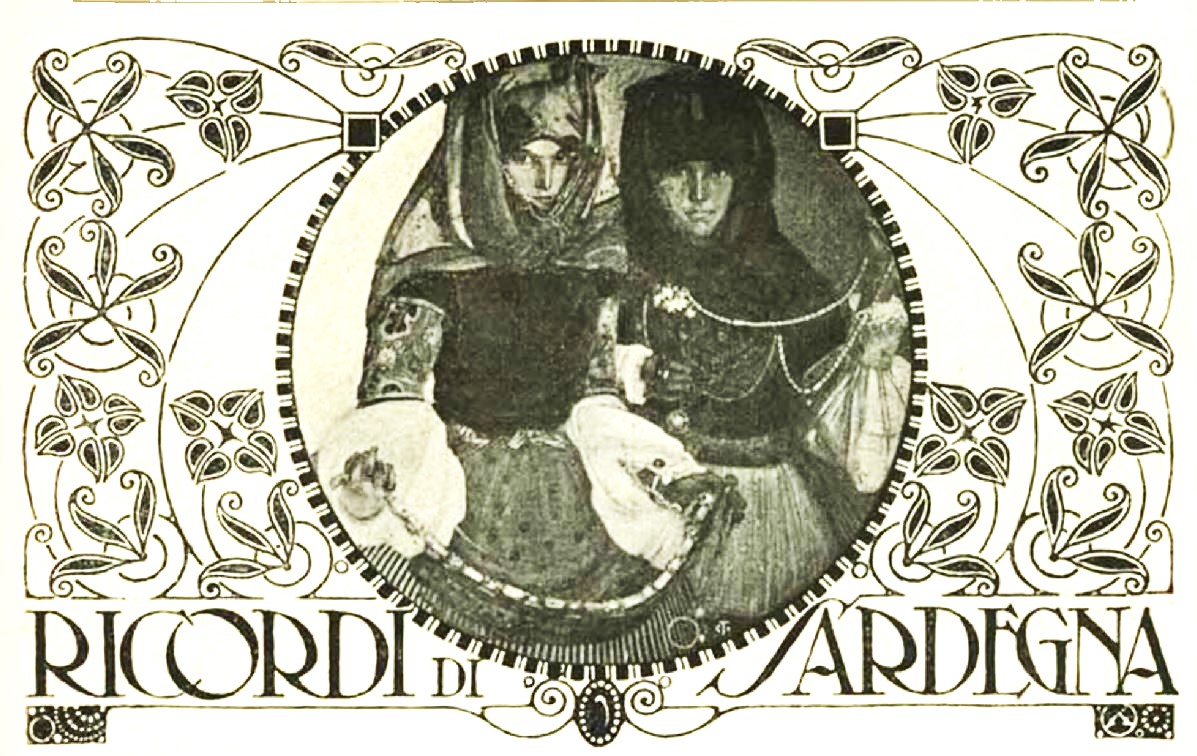

RICORDI DI SARDEGNA

di

GRAZIA DELEDDA

in

Rivista mensile del TOURING CLUB ITALIANO ⇒

Anno XXII. N. 9

Settembre 1916

Felice di aderire all’invito di parlare ancora una volta della Sardegna, nelle colonne di questa benemerita rivista che sempre ha cercato di giovare alla mia isola, dirò solo di alcuni miei ricordi e impressioni di vita isolana, con la speranza che altri possa qui altra volta fare un quadro più completo dei costumi, delle tradizioni, degli usi schiettamente popolari sardi.

La Sardegna è vasta, con popolazioni che se hanno un carattere fondamentale unico, variano nel modo di esprimerlo, di manifestarlo: espressioni e manifestazioni che differenziano talmente da un paese all’altro da dare solo per questa loro diversità ampia materia di studio a un curioso di folklore.

Io ho vissuto, è vero, nel cuore dell’isola, a Nuoro, e in quella Barbagia che conserva ancora intatto e puro il carattere primitivo dell’antica Icnusa. Di là, per le strade che da Nuoro si diramano come vene per tutta l’isola, si partiva spesso e si andava, a cavallo o nelle classiche diligenze e più tardi nei piccoli treni delle secondarie, fino alle marine di Tortolì, di Orosei, di Terranova, o fino agli altipiani e ai monti del Goceano e dell’Ogliastra: più in là ci si avanzava solo per rapide escursioni che se davano impressioni quasi violente di paesaggio non lasciavano tempo di famigliarizzarsi con gli abitanti dei luoghi visitati.

Risalgono i miei più lontani ricordi ad un emozionante viaggio su un carro sardo trainato da buoi e ricoperto da una tenda che lasciava intravedere la linea bianca dello stradone slanciata verso un orizzonte che dava l’illusione del mare. E pareva invero di essere in barca, col vento odoroso di timo e di granito caldo che si sbatteva contro la tenda, e il mormorare degli alberi che imitava quello delle onde. A un certo punto l’illusione si faceva penosa perché il carro attraversava davvero un piccolo corso d’acqua. E non si era neppure esenti allora, da un incontro con banditi. A cullare le inquietudini delle donne e dei bambini viaggianti sul carro, il servo che lo guidava raccontava una storia che a raccontarla tutta ci volevano sette giorni e sette notti e risaliva ai tempi antichi quando i mori, sos moros nigheddos rimasti di poi fissi qua e là nei canti popolari sardi e nelle espressioni locali, scorrazzavano nell’isola; oppure а tempi ancora più remoti, quando ancora gli uomini «non avevano malizia».

Dove si andava, su questo carro? A una festa intorno alla vendemmia, alla tosatura delle pecore, a marcare le giovenche, a innestare gli olivastri, a piantare una vigna nuova, – feste, tutte, che avevano un carattere quasi religioso. Ricordo che da noi certe funzioni agricole o pastorali, l’innesto, la piantagione della vigna, il marchio a fuoco delle giovenche, ecc., si facevano per invito da uomini pratici guidati sempre da uno che ne sapeva più di tutti e aveva a volte una fisionomia sacerdotale.

Era in queste feste e soprattutto in quelle religiose, che meglio si manifestava ai miei occhi il quadro della vita sarda popolare, con le sue figure più tipiche moventesi sullo sfondo del paesaggio che le completava.

Le corse ardimentose dei giovani, sul dorso nudo dei cavalli, i loro gridi di gioia, il ballo sardo, le musiche, i canti, le stesse cerimonie religiose, avevano un significato e una poesia locale che non si possono intendere e gustare profondamente se non dai sardi stessi. Lo spirito religioso e talvolta superstizioso che animava gl’intervenuti; ogni loro manifestazione di gioia; ogni loro gesto o parola era in perfetta intonazione col loro carattere e con l’ambiente ov’essi si movevano. L’elemento più pittoresco di queste feste, la donna, anche se eccitata dalla novità, non perdeva il suo colore solito, la sua fisionomia speciale, quasi sempre chiusa e ferma, spesso anche austera ma sempre con un fondo passionale: e tra la folla si distinguevano quei bei tipi di donne che riproducono ancora esattamente la donna forte della Bibbia, colonne della famiglia, esperte in tutte le industrie domestiche necessarie alla vita locale, dal filare la lana e tesserla a fare il pane, abili a sorvegliare le produzioni agricole, e quelle della pastorizia, ed a custodire e vendere col massimo profitto i prodotti delle loro proprietà.

Nulla manca nelle loro antiche casse scolpite: né il rotolo della tela e dell’orbace, né la cera, né il miele, né sos pannos de istranzia la biancheria per gli ospiti, e neppure le monete d’oro ben nascoste e delle quali di tanto in tanto una vien fuori per essere regalata ad una sposa, o per altra necessità straordinaria.

Ricordo di alcune feste o novene, durante le quali si tornava a un primitivo commovente rito di comunità, come quella di san Francesco di Lula, per esempio, per la quale numerose famiglie che ne hanno il diritto ereditario mettono in comune una certa quantità di frumento, di olio, di vino, di bestiame, e per nove giorni abitano e si nutriscono in comunità nelle stanze fabbricate intorno alla solitaria chiesa campestre.

Ricordo pure, non senza un profondo sentimento di poesia, le cerimonie rituali della notte di san Giovanni: tutto era purificazione e fede, quella notte: il bagno ai piedi nel ruscello o nella sorgente della valle, la raccolta delle erbe e dei fiori resi sacri e colmi di virtù dal battesimo della rugiada, la promessa di fede (comparatico di san Giovanni con l’amica o con l’amico, promessa che diviene più sacra di una parentela. Tutte le ricorrenze cristiane hanno del resto, in quasi tutta l’isola, commemorazioni tradizionali miste, a volte, a reminiscenze di paganesimo. Non è molto che a Fonni si celebravano ancora, nella Settimana Santa, i Sacri Misteri, in persona, con sceneggiatura e versi dialettali, mentre a Nuoro si porta ancora in processione, per mezz’agosto, la Madonna coricata su un letto fiorito, e nella notte di sant’Antonio s’accendono dei grandi fuochi intorno ai quali si balla e si canta. Il mito del fuoco ha quella notte il suo culto come nella notte di san Giovanni quello delle acque.

Quei giorni di festa, non frequenti ma neppur troppo rari, interrompevano con una nota vivissima di colore in monotonia un po’ grigia della vita patriarcale nella casa paterna. Piccola casa posta sul limite del paese divisa solo da un orto a secco senz’acqua) dal ciglio che discende alla valle, di fronte all’Ortobene. Una corona di casette di contadini e di pastori circondava gli orticelli attigui al nostro: case di altri proprietari sorgevano lungo la strada. La casa era sempre piena di persone del popolo che venivano per ragioni di servizio o d’altro. Se chiudo gli occhi le vedo ancora sfilare davanti a me. Ecco il pastore che viene a rendere i conti del gregge che ha in custodia: egli prende metà del frutto, metà della lana, un terzo degli agnelli che nascono: la moglie manda a casa nostra il primo latte munto, in un recipiente di sughero. Bisogna guardarsi bene dal respingere questo latte o il recipiente vuoto, perché non accada disgrazia al bestiame.

Bestiame già abbastanza messo in pericolo dal suo stato brado, dalle intemperie, dalla siccità, dai ladri e dalle bestie selvatiche contro le quali, del resto, si può difenderlo con scongiuri e parole magiche, o deponendo di tratto in tratto sulla mariccia della tanca (vasto terreno a pascolo) foglie colte la notte di san Giovanni. D’altronde il pastore è quasi sempre armato di fucile, in difesa sua e dell’ovile, e la solitudine secolare in cui vive lo ha corazzato di esperienza e di stoicismo: i più semplici hanno ancora degli amuleti e delle medaglie che preservano di pericoli ed esistono sempre, nelle comunità dei pastori e fra i contadini, persone che conoscono il modo di rivolgersi alle potenze sovrannaturali per ottenere la protezione contro i mali causati dagli uomini, dalla natura e dalla Tentazione che è il demonio stesso. E allora abbiamo i verbos (dal latino verbum) parole che si tramandano misteriosamente d’iniziato in iniziato, e servono a legare, vale a dire a rendere impotente all’azione nociva contro di noi, l’uomo, la volpe, il cane, il fucile, ecc.

Ed ecco il contadino che viene anche lui a rendere i suoi conti, e l’ortolano, il mugnajo, il fittavolo, il pastore di alveari. Il contadino che aveva un podere a mezzadria prendeva anche lui la metà dei frutti, con diritto alla semente e a un compenso per l’aumento cioè per il miglioramento da lui apportato al podere. Del resto i frutti erano scarsi, allora, tanto per il contadino quanto per il padrone, la terra essendo aspra da coltivare per la mancanza d’acqua e di macchine agricole. L’antico aratro romano fendeva e fende ancora in buona parte la nostra terra, sebbene adesso si stendano laggiù anche e sempre più ampie colonie agricole ricche di tutti i mezzi più moderni di coltivazione.

Grandi miglioramenti agricoli sono avvenuti in pochi anni: moltiplicate le case coloniche, i caseifici, i molini, i forni. Da noi si faceva il pane in casa, anzi si assisteva, dirò cosi, a tutta la storia del pane: ceco mia madre che dà la semente al servo contadino e questo che va e viene e racconta tutte le vicende, le ansie, le speranze, le fatiche della sua opera dal germogliare del grano al suo promettere e al suo dare: finché la semente torna moltiplicata e l’orzo vien messo da parte per il pane dei servi e il frumento per quello dei padroni.

E di volta in volta, ogni due o tre settimane, il grano veniva mandato alla macina (anch’essa l’antica mola asinaria dei latini), e la farina ripulita, lievitata, il pane cotto in casa. Era pane classico sardo, la carta di musica – la larga focaccia rosolata che diviene una specie di galletta ottima a conservarsi per settimane e mesi. La necessità di questo pane si spiega con le assenze prolungate dei contadini e dei pastori che non hanno modo di rifornirsi frequentemente di viveri. Il pane morbido, a cuscinetti e ciambelle, si faceva solo per le feste grandi, o per nozze. Il lievito si conservava da una cottura all’altra come un sacro seme. Il lievito, la brage che non deve mai spegnersi nel focolare, il cero che deve segnare il viso dei morti, la reliquia tramandata dagli avi; segni sacri dell’antica poesia della casa, della famiglia, della religione: poesia che in molte famiglie sarde fortunatamente si conserva intatta e non perirà se non con l’ultimo cuore sardo.

Oltre i contadini, i pastori, gli artigiani, venivano da tutti i villaggi del Circondario ospiti che restavano due, tre, anche quindici giorni in casa nostra. E a volte erano tanti che noi donne cedevamo a loro il nostro posto a tavola.

Venivano per i loro affari, o in occasione di feste. Allora la casa si animava; dopo cena mio padre invitava gli ospiti ad una gara di canto estemporaneo, e i versi arcaici dei poeti semidotti s’intrecciavano a quelli più ingenui e significativi dei poeti analfabeti.

A queste gare che, come dissi, ho sentito ripetersi e amplificarsi nelle feste campestri e in certe feste nuziali spettacolose ove tutte le cerimonie e specialmente quella del banchetto prendevano proporzioni e colori omerici, ho preferito sempre i canti corali notturni, i canti religiosi, specialmente i gosos quella particolare forma di poesia sacra di Sardegna, come la chiama il Cian, che sebbene molte volte d’origine semidotta acquista un valore tradizionale, e soprattutto i canti schiettamente popolari, le ninne-nanne, i contrasti, le canzoni d’amore e i mutos, stornelli che nella loro lampeggiante brevità sono spesso i più vivi rivelatori dell’anima, delle abitudini e delle usanze sarde. Basterebbe dilungarsi e scavare un po’ in questi tesori di vera poesia, rifulgenti oltre che di colore locale di profonda umanità, e sempre accompagnati da motivi di musica tradizionale bellissima, per fare uno studio incisivo della vita interna ed esterna del popolo sardo. Tutta la malinconia e l’ironia, il misticismo e spesso il brutale realismo, le aspirazioni pratiche e sentimentali, le passioni e i bisogni della razza son qui.

Il popolo sardo é indubbiamente, nella sua maggioranza, un popolo di poeti; e come tale ha la nostalgia del meglio, forse anche dell’irraggiungibile, chiusa da una forzata immobilità che a lungo andare può divenire apparente rassegnazione o contemplazione o anche fatalistica indolenza. Nella loro lunga solitudine il pastore, il contadino, la donna chiusa nella sua casa, sognano: avversati dalle contrarietà della vita reale hanno una sete inestinguibile di giustizia, e ricorrono spesso all’ajuto della fantasia per crearsi un mondo migliore. Allora abbiamo la fede cieca nel compiersi di una giustizia divina anche in terra, abbiamo le imprecazioni e le maledizioni che affrettano questa giustizia, abbiamo le pratiche superstiziose quando la vendetta non è diritta, sacra come un atto di fanatismo religioso abbiamo, nei più poveri e semplici, la certezza che in ogni luogo un po’ misterioso, nei nuraghes, nei recinti preistorici, nelle domus de janas e nelle grotte, sono nascosti dei tesori che basta cercare per ritrovare.

Tolto però dalla sua contemplazione il sardo diventa attivo, reso tenace dalla sua stessa natura; e l’intelligenza naturale lo ajuta a perfezionarsi in qualsiasi mestiere: così che ogni operaio diventa, ragione, maestro. «Maestro di legno» il falegname, «maestro di ferro» il fabbro, «maestro di panno» il sarto, «maestra di parto» la levatrice, ecc. Industrie paesane tradizionali fioriscono qua e là, e gli uomini e le donne che le coltivano con amore e spesso con vero gusto d’arte, s’incaricano anche di trasportare e vendere direttamente i loro prodotti l’orbace, le tele, i ricami, i cestini, gli arnesi di legno, le bardature dei cavalli, ecc. facendone talvolta il cambio con altri prodotti.

Passava tutti gli anni da noi il viandante barbaricino, simile al mercante biblico che portava la sua merce fin nelle lontane terre dei Caldei; e in cambio delle pale, dei taglieri, dei cucchiai di legno, del fuso istoriato e d’altri oggetti, riceveva l’orzo, l’olio, le mandorle. Finché un anno non venne più: una tormenta di neve lo aveva sepolto sulle montagne di Desulo.

La Sardegna d’oggi non é già più la Sardegna della mia fanciullezza. Le comunicazioni sempre più facili, l’aumento della popolazione borghese, una maggiore intellettualità e la conseguente maggior coscienza del proprio valore, l’emigrazione, il più frequente contatto col continente, hanno già in gran parte trasformato il colore e lo spirito dei sardi. Inutile ripeter qui la prova di valore che essi hanno dato in guerra. È stato uno sboccio delle loro qualità fondamentali di bravura, di disprezzo del pericolo e delle cose piccole della vita, ma anche un impeto di quel loro senso di giustizia al quale accennai più sopra. Il nemico della patria è per essi il loro nemico personale.

Passata la guerra venga anche per l’isola un’era di giustizia, di benessere. I sardi stessi, ne son certa, s’ajuteranno in questa loro aspirazione divenuta ormai coscienza, senza attendere oltre gli ajuti esterni. È alle razze come la nostra, conservatasi giovane, pura e forte attraverso secolari avversità, che è riserbato l’avvenire e il sovrapporsi alle razze vecchie e stanche.

© Tutti i diritti riservati