Da GOLFO ARANCI a TEMPIO

in

(Note e impressioni di viaggio) ⇒

di Alete Cionini [1]

Parma, Luigi Battei, 1896

[1] Il capitano Alete Cionini pubblicò anche L‘Isola di Capraia, impressioni di viaggio e cenni storici, 1891

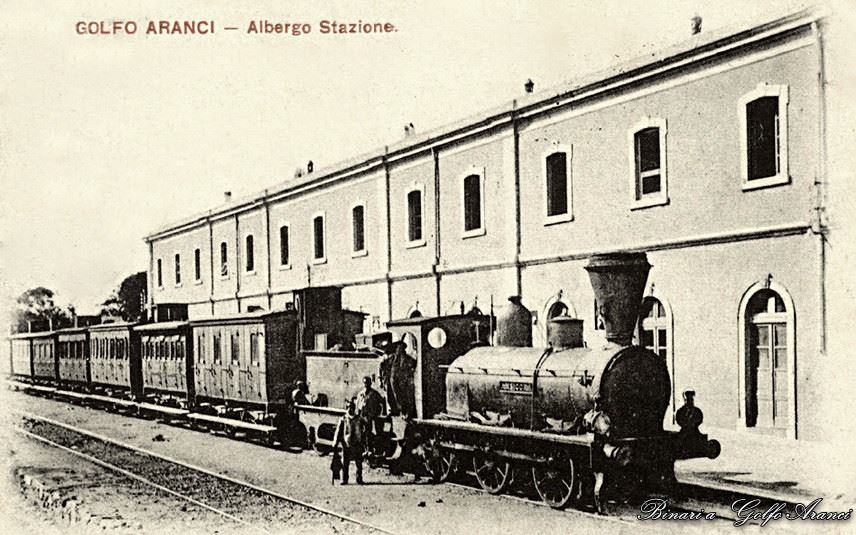

GOLFO ARANCI

[…]. Tralascio di descrivere la traversata, che fu pericolosissima e durò più del solito pel ritorno del cattivo tempo, l’indifferenza dei marinari alle sofferenze dei passeggieri acquistata dalla lunga abitudine a vederle, la vita di bordo, che tutti conoscono, il momento critico dell’incontro delle bocche di Bonifacio, dopo le quali si acquietarono i venti, e noi potemmo di nuovo salire in coperta e vedere, due ore avanti il tramonto, le prime terre della Sardegna, le quali ci apparivano dapprima confuse in una massa oscura e poi a poco a poco ben distinte nella loro nudità rocciosa e squallida, che ci metteva in cuore una insolita tristezza e ci predisponeva male.

Si entra finalmente nel magnifico golfo di Terranova, l’antico Olbianus Portus, lasciando alla nostra sinistra l’isoletta di Tavolara, nella quale abitano i discendenti del famoso Giuseppino, che sul principio di questo secolo, fuggito, per bigamia, dalla Maddalena, vi sbarcò e indi se ne intitolò re, titolo da burla col quale fu una volta salutato per ischerzo perfino da Carlo Alberto.

Poscia entriamo nel magnifico Golfo degli Aranci, che per la sua ampiezza, per la sua profondità, per la sua sicurezza, può ospitare qualunque flotta, e potrebbe anche per la posizione aspirare, se non fosse in Sardegna, ad un bell’avvenire commerciale. Il capitano, che andai a salutare prima di discendere a terra, mi disse:

– Corra presto se vuol fare in tempo a scegliersi un buon letto per questa notte, che dovrà passare al Golfo Aranci, giacché essendo noi giunti in ritardo, il treno è già partito per Cagliari.

Poi, ordinato egli al cuoco del bastimento di darmi un pezzo di carne di manzo, soggiunse, rivolgendosi di nuovo a me:

– La farà arrostire al ristorante della stazione ferroviaria, dove starà benone in quanto a vino, che è buono in tutta l’isola, ma così così in quanto al mangiare.

Sceso a terra poco prima del tramonto, mi accorsi subito che il nome di questo golfo è una solenne impostura. Su quella spiaggia desolata non vidi neppure l’ombra di un arancio. Vidi solo monti brulli, rocciosi, incolti, coperti qua e là da lentischi, e tutto intorno uno squallore immenso, una solitudine tetra che mi colpirono profondamente anche per quel mare Il vicino, che col suo moto continuo mi parlava di un non so che d’infinito e per quella luce crepuscolare che irradiava melanconicamente su quei poveri scogli.

In un luogo d’approdo simile, dove fa capo la ferrovia principale della Sardegna, io m’immaginavo di trovare una popolazione alquanto numerosa, almeno una borgata, un villaggio. Invece all’infuori dei fabbricati lindi e bianchi della stazione e del porto non vidi nessun’altra casa. Alberto La Marmora, che, come vedremo, fu tanto benemerito della Sardegna, molti anni fa aveva proposto di far sorgere ivi una città per la quale aveva stabilito l’ubicazione precisa e progettata la strada, che per la vicina Terranova, la doveva mettere in comunicazione coll’interno dell’isola. La strada venne costrutta; a questa più tardi si uni la ferrovia; ma la città a cui quel brav’uomo aveva perfino trovato il nome, Olbia Nova, è sempre molto al di là da venire.

Poco dopo aver mangiato me ne andai a letto. Ma non potei dormire che interrottamente pel continuo cigolio prodotto dall’aprirsi e dal chiudersi dell’uscio della camera attigua, dove si trovavano le generose viaggiatrici dirette a Sassari, le quali con una costanza, con una istancabilità a prova di bomba, e con una comunanza assai curiosa, ricevettero durante tutta la notte parecchi visitatori, che sentivo camminare nel corridoio in punta di piedi e bisbigliare, e disputarsi sommessamente per quella manna caduta nel deserto. Più volte mi venne voglia di alzarmi e di correre a protestare; ma sentii come un rimorso l’andare a disturbare la breve felicità di uomini, che non vedono quasi mai il sorriso di una donna e lasciai fare.

In treno verso Cagliari

Alla mattina presto montiamo in treno, che in dodici lunghe ore, con una lentezza tutta propria delle ferrovie Sarde, e, secondo il solito, con pochissimi passeggeri e con poche merci, ci doveva condurre a Cagliari. Erano con me nello stesso scompartimento un giudice di Tribunale e un professore d’Università, Sardi entrambi.

Si rasenta il mare, indi stagni insalubri e si è poco dopo alla stazione di Terranova, la ricca, la potente Olbia dei Romani, distrutta e poi risorta nel medio evo col nome di Pausania, già capitale della Gallura ed ora meschino villaggio, che ha anche la disgrazia della malaria. Qui appaiono ai miei occhi spalancati i primi isolani, uomini bronzuti, tipi d’arabi colle lunghe barbe nere, incolte, colle zazzere inanellate, cadenti sugli omeri, col loro bizzarro cappotto sulle spalle, all’Ernani, coll’indispensabile fucile a tracolla, colla cartucciera alla cintola, coi larghi pantaloni di tela bianca, che loro arrivano sol fino al ginocchio, col loro fez nero. Due cose mi fecero molta impressione: quella gonnella che avevano in testa le donne invece di uno scialle, e una coppia. di sposi in groppa ad un cavallo, che galoppava verso la stazione.

Non si può passare vicino a Terranova senza rammentarsi dell’ultimo giudice di Gallura che ivi risiedette, il povero giudice Nin gentil ricordato da Dante, nè senza pensare che da questo porto d’onde Lucio Cornelio, nell’anno 259 a. C., veniva per la prima volta a portare il dominio di Roma, subentrante alla signoria Cartaginese, che durava già da tre secoli, un altro Capitano, Giuseppe Garibaldi molti secoli dopo salpava di soppiatto per andare invano a togliere quella stessa Roma, ormai decrepita, al dominio dei Papi.

– Me lo ricordo come fosse oggi – disse il giudice, il giorno in cui a Sassari, dove io mi trovavo, arrivò la nuova di questa miracolosa fuga. Garibaldi continuò egli – deludendo la vigilanza delle navi che circondavano Caprera –, venne il 15 Ottobre 1867, col suo famoso Beccaccino, alla Maddalena e da lì in Sardegna. Passata la notte in una grotta presso uno stazzo, attraversò la Gallura, arrivò a Terranova e andò al vicinissimo seno di Brandinchi, d’onde una paranzella, su cui era anche Canzio, lo portò sulla costa maremmana.

Dopo Terranova vedonsi sulla nostra destra le rovine del castello di Telti e indi, sopra un monte isolato, a sinistra, quelle di castel Pedreso, costrutto dai Pisani, appartenente poi ora ai Doria, ora agli Aragonesi, ora agli Alborea. Poscia si percorrono lande sterili, deserte, aride, per lo più incolte, dove non vedonsi che macchie di rosmarino, di mortella, di lentischi e qua e là piante di sughero dal tronco scorticato, e mandrie di bestiame d’ogni specie, liberamente vagante, e di quando in quando pastori, che, vestiti in quel modo con quelle pelli addosso, con quelle faccie coperte dalle barbe e dai capelli, con quell’aspetto fiero e grave, con quel fucile a tracolla e con quel coltellaccio infilato nella cartucciera, hanno l’aria di gente, che non s’incontrerebbe volentieri di notte.

Arriviamo a Monti, dove si distacca una ferrovia per Tempio, indi a Berchidda, adagiato sul versante di un monte dalla cresta a denti di sega, e poscia ad Oschiri non molto discosto dal Monte Acuto, sulla cui cima trovansi gli avanzi di un castello, che appartenne ai Giudici di Torres e di Gallura.

In viaggio verso Tempio

[Nel viaggio di ritorno da Cagliari …] veduto che il tempo stringeva, me ne ritornai in fretta alla stazione ferroviaria, dove feci appena a tempo a montare sul treno, che andava a Golfo Aranci e che poi mi lasciò a Monti.

Quivi trovai pronto un treno delle ferrovie secondarie, sul quale mi diressi a Tempio, in Gallura, che Mantegazza, nei suoi Profili e paesaggi Sardi, con ragione, chiama la Svizzera della Sardegna. Questa breve corsa è stata quella che mi offerse più emozioni di ogni altra fatta nell’isola.

Pareva che si camminasse in una regione del tutto selvaggia, la quale, di quando in quando dava l’idea di qualche bolgia infernale di Dante, o di qualche sogno terribile, tanto le sono stati ingrati la natura e l’arte. La ferrovia, con frequenti giravolte, salendo, salendo sempre, passa per tetri dirupi, fiancheggiati da montagne di granito, nude, brulle, che nel loro alternarsi e con quel colore azzurro chiaro, rammentano spesso le onde del mare in tempesta, e con quelle creste tagliate a denti di sega, con certe punte bizzarre, fantastiche, a pan di zucchero, e con quei loro massi precipitati giù pei fianchi, o giù nella valle, or di forme stranissime, spaventose, talvolta assomiglianti ad uomini, o ad animali in diversi atteggiamenti, formavano, con quei giuochi, con quegli scherzi della natura e del caso, tutto un insieme d’un bello orrido stupendo. Là si può proprio dire di essere nel vero regno del granito (è il più bel granito della Sardegna), interrotto solo di tratto in tratto da poveri pascoli ristretti, raramente da campicelli, e qualche volta da piccoli boschi di sugheri, o da macchie di lentischi.

La prima fermata si fa a Piras, che è il nome di quella regione deserta, dove potrebbero trovare degna dimora, non dico banditi, ma demoni, o giganti, dove un forestiero che vi fosse sbalestrato improvvisamente, cadutovi, se si potesse, dall’alto, vi si troverebbe stordito, sperduto, nè saprebbe dire in che mondo si fosse, e dove sono da compiangere quei poveri cantonieri della ferrovia, che, li confinati tutto l’anno, conducono una vita che è peggiore di qualsiasi relegazione, con certi inverni in cui la neve altissima li blocca per settimane intere.

Poi la ferrovia, che si svolge sempre vicino alla via ordinaria, attraversandola parecchie volte, continua a passare fra quei monti rocciosi, le cui cime più alte son quelle dei contrafforti del Limbara, colle vette dalle forme fantastiche di castelli medioevali, e fra orridi massi, fra’quali ne ricordo alcuni internamente vuoti a guisa di grotte, uno immenso che aveva la forma di uno strano palazzo, ed un altro rappresentante un enorme uccello, che stava per beccare e che poggiava su uno scoglio per un punto solo, che sarebbe stata una gamba, rimanendo così in bilico come per incanto.

E traccia alcuna d’uomini, di vita, di abitazioni, non vedevasi che qua e là, nelle povere, linde, solitarie case cantoniere, che erano strano contrasto a tanta potenza di natura stravagante, e in qualche raro, isolato abituro di pastori. E, mentre il treno correva lentamente, con un moto ondulatorio, uguale a quello di un bastimento, la mente vagava nelle più strane, lugubri fantasticherie e vi pareva che ogni roccia fosse stata un giorno ricovero di banditi, e che vi parlasse di stragi, di assassini e che vi mandasse un saluto triste come un lamento.

Poi a poco a poco, dopo parecchi chilometri, ci avviciniamo a luoghi meno aspri, meno selvaggi. Ed ecco qua e là qualche pastore col suo gregge, qualche indizio di coltivazione, qualche vigna, contrastata. alla viva roccia, qualche campicello di biade, venuto su Dio sa come, e poscia siamo alla stazione di Calangianus, piccolo villaggio, là nascosto fra le roccie. Indi, scorsi venti minuti, arriviamo alla stazione di Luras, villaggio che si distingue dagli altri vicini per l’irrequietezza de’suoi abitanti, i quali parlano perfino in modo un po’diverso dagli altri Galluresi, e poi giungiamo a Nuchis, circondato da belle vigne, da campi, da frutteti, da castagneti, da pascoli e, dopo nove chilometri, trascorsi fra luoghi ameni, ben coltivati, ricchi di vegetazione, sparsi qua e là di stazzi e di nuraghi e famosi per frutta abbondante e squisita e, dopo essere, per un poco ancora, ritornati fra roccie e fra macigni immensi, arriviamo a Tempio, alla patria dell’eruditissimo Dettori, che fu maestro di Gioberti, bella cittadina di diecimila abitanti circa, già famosa per le sue fabbriche di fucili, che si vendevano per tutta l’isola e anche fuori.

Questa città, che in un documento del 1358 è chiamata Villa Templi, pare sia stata fondata precisamente presso un tempio, che le diede il nome, da una colonia venuta di Corsica e vuolsi sia stata una delle principali stazioni militari, detta Gemellas, al tempo dei Romani, che faticarono non poco a sottomettere quella regione di montanari, gli antichi Balari. Questi, come gli Iliensi della Barbagia, erano quasi selvaggi, insofferenti d’ogni giogo, restii ad ogni progresso, ad ogni innovazione, e lasciarono in eredità ai loro nepoti un carattere indomito, una tenacità superiore al granito dei loro monti, una fierezza, un coraggio a tutta prova, doti condivise coi vicini Corsi, le quali fecero, fino a pochi anni fa, della Gallura una regione famosa per odi tremendi, per inimicizie implacabili, per vendette feroci, per lotte sanguinose di fazioni e di partiti, per misfatti di sangue inauditi. Potrei qui riportare a centinaia i racconti di guerre fra villaggi e villaggi, fra genti dello stesso paese, parlare di stragi fratricide, di paci pubbliche solenni, che smorzavano per poco tempo gli incendi; ma temo di dilungarmi troppo.

Fra le epoche più terribili una avvenne nel secolo XVII, quando in Gallura vi era una specie d’anarchia e diventò famoso il terribile Giacomo Misorro, un’altra in cui un Balistreri, rifugiatosi sul Limbara, a cui diede pure il proprio nome, fece strage dei nobili, e un’altra negli anni 1811 e 1812, in cui centro delle fazioni era sempre Tempio, dove di pieno giorno si uccidevano i cittadini, fra i quali il Censore Diocesano, il sostituto Procuratore Fiscale, l’Avvocato Fiscale, e dove avvenivano saccheggi, rapine, incendi, delitti di ogni sorta, impunemente, coram populo.

Ma ora questa regione è tranquilla e, sebbene sia abitata da un popolo fiero, un po’primitivo, che vive in gran parte colla pastorizia e colla caccia e che è pure sempre dominato da passioni veementi, come l’odio e la vendetta, è una delle più quiete della Sardegna e una di quelle che figurano meno nelle statistiche giudiziarie.

La simpatica cittadina, dove non si conserva alcuna memoria degli antichi giudici della Gallura, i quali ivi non ebbero mai stabile dimora, ha aspetto montanino tutto suo proprio ed allegro. Siede su una specie di altipiano contornato da monti alti, rocciosi, di bellezza orrida, fantastica, fra i quali il Limbara, che il Mantegazza ritiene uno dei più « maestosi colossi di granito che abbia l’Italia, colle sue creste a zig-zag, che sovrastano a tutte le altre (la più alta è a 1800 m. sul livello del mare), e vanta aria saluberrima, mite, gentile, acque abbondantissime, limpide e fresche e una posizione amena e ridente, in cui si gode della vista di bei panorama, dove risaltano i bei villaggi di Aggius, di Bortigiadas e quelli, già ricordati, di Nuchis, di Luras, di Calangianus.

Le strade, quasi tutte senza nome, sono larghe, ben selciate, alcune lastricate stupendamente con granito, tutte linde, pulite, senza l’indecenza del bucato steso al sole, fiancheggiate per lo più da belle case, che, con quelle grosse pietre scure, di cui sono costrutte, con quella solidità, con quell’aria severa, grave, talvolta tetra, ora paion fortezze, ora prigioni, ora caserme.

Delle casupole ad un sol piano terreno, uso capanne in muratura, ve ne sono anche a Tempio, nelle quali abitano i contadini. Anzi esse sono le abitazioni più antiche della città e vuolsi siano state fatte dai primi pastori ivi raccoltisi. Volli vederne qualcuna nell’interno. Fui in tutte ricevuto colla massima cordialità, se si eccettua una sola, dove trovai una vecchia, che, credendomi un funzionario venuto per accrescer le tasse, mi respingeva dicendomi bruscamente:

– Va, va. Qui non c’è nulla per te.

La poveretta non si acquietò che al sopraggiungere della figlia, gentilissima, che le disse:

– Via, mamma, lascialo entrare. Non est cosa mala.

In questi abituri i contadini tengono la massima pulizia, vivono con tutti i loro comodi, quasi con agiatezza, dormono, i più, nei letti, altissimi, circondati da tende, ed hanno le loro provviste per tutto l’anno, conservate dentro certi grandi cilindri di stuoie di canne, là in un angolo, dritti come torri, detti Luscie di tricu (serbatoi di grano).

E a dare vieppiù l’idea di città a Tempio, contribuiscono un giardino, alcuni passeggi pubblici, belle fontane, a cui le forosette allegre e vispe, col secchio in testa e colla mestola di sughero, vanno ad attinger acqua, un cimitero nuovo, adorno di passabili monumenti, le molte e spaziose piazze, dove è un continuo via-vai di gente e sonvi una vita, un moto, che si vedono di rado in altre città minori dell’isola, e quelle botteghe abbastanza bene provvedute e qualche palazzo, e caffè decenti e un albergo assai ben condotto.

Questo albergo trovasi nell’antica casa dei Pes di Villamarina. Esso vanta l’onore di avere avuto ospiti illustri, fra cui Carlo Alberto, e, non è molto, l’Arciduca Alberto d’Austria.

Questi aveva con sè tre ufficiali, suoi aiutanti, vestiti come lui in borghese, e tre domestici. Venuto in incognito, si fermò due o tre giorni in Tempio e, siccome pioveva sempre ed era un freddo intenso, se ne stava quasi tutto il giorno presso al fuoco, parlando affabilmente coll’albergatore, il quale, accompagnatomi nella camera a me destinata, mi disse:

– Le ho voluto assegnare la stanza e il letto dell’Arciduca. Che buon uomo era quello! Non ci fa modo di sapere chi fosse se non quando fu partito. Vedevo che i suoi compagni di viaggio gli facevano inchini profondi e stavano sempre sul guardavoi; ma non potevo capir nulla. Qualche volta gli piaceva scherzare. Un giorno, vedendo appesi alle pareti della sala da pranzo i ritratti del re e della regina d’Italia, vicini a quelli di Mazzini, di Garibaldi, di Victor Hugo, mi disse sorridendo:

– Come! Lei tiene Umberto e Margherita assieme a quei birbanti?

– Cosa vuole? risposi. In un albergo ci dev’esser roba per tutti i gusti.

– Fa bene. Fa bene. Disse lui, fregandosi le mani e ridendo.

Poi, indicandomi i ritratti di Cairoli e della regina, soggiunse:

– Quello era un galantuomo e questa è una santa donna. Quante volte ho pranzato con lei!

– Solo a questo punto soggiunse l’oste capii di avere in casa un pezzo grosso, per lo meno un generale tedesco.

A Tempio, capoluogo di circondario, risiede, s’intende, anche un vescovo, che vi ha però una cattedrale quasi abbandonata, cadente, e vi passa solo metà dell’anno, l’altra dovendola passare a Castelsardo, villaggio il quale aveva pure la diocesi, che cedette solo a questo patto. Vi si trovano pure oltre il Tribunale, un presidio, un reclusorio e molti altri uffici pubblici, un circolo di conversazione, una società filarmonica, varie altre associazioni ed un teatro, che è però un magazzeno qualunque da ferravecchi, così ridotto, dove vidi bistrattare il Don Pasquale da cantanti, venuti, affamati e scalzi, da Roma, aiutati da bravi giovanotti della città, con un’orchestra composta da un piano-forte, da due violini e da due clarini, con un maestro che suonava e dirigeva nello stesso tempo e con vestiari e con scenari, e con mobili Dio sa dove stanati.

Là i giovanotti benestanti, vestiti, s’intende alla continentale ed elegantemente, sono assai spigliati, gentili, espansivi, con un fare distinto, disinvolto, proprio di gente che sa vivere nella buona società e, che in fatto, di civiltà è molto avanti. Con loro io passai due o tre serate allegre all’albergo, dove alla sera essi, dimenticando le discordie politiche, che li dividono in vari partiti, sono soliti a raccogliersi in geniale convegno, assieme agli ufficiali del distaccamento, coi quali diventano amici intimi, agli impiegati continentali e ai commessi viaggiatori, che man mano vanno capitando.

Le donne di Tempio, la cui foggia di vestire si avvicina alla continentale, sono, a mio parere, le più belle della Sardegna. Ne ho vedute molte, che ad una esposizione della bellezza avrebbero preso i primi premi. Ne ho pur vedute, caso raro nell’isola, come altra volta ho detto, delle bionde, però, anche queste, coi soliti occhi neri, sgranati, scintillanti, pieni di fuoco e di incanto, i quali spiccando, sulle rosee guancie, danno a quei visi di fate un fascino addirittura invincibile. A completare poi il quadro aggiungete una grazia ingenua, che conquide, una gentilezza di modi, veramente innata, che fa meraviglia, un incedere grave, dignitoso che fa parere nobili dame le più povere donne.

Le Tempiesi sono affabili col forestiero, nè mostrano con lui, anche al primo vederlo, quella timidezza sciocca, quella burbera ritrosia, che non hanno nulla a che fare colla onestà e col pudore. Mi ricorderò sempre di una di loro, una bellissima giovane campagnuola, tutta vestita a festa, che al!’uscir di chiesa fermai sulla piazza, per interrogarla, così a bruciapelo, in mezzo ad una folla di curiosi. Non si scompose menomamente. Pareva anzichè una contadina una principessa e il dolce suo sguardo, il suono soave della sua voce e la grazia, che traspariva dalle sue parole gentili, ponderate, non prive di spirito, dette in quel simpatico dialetto gallurese, non si possono descrivere. Essa s’accorse dell’ammirazione che aveva destato in me, e quando ci salutammo mi lasciò vedere un sorrisetto, che io ritenni di soddisfazione e di compiacimento.

Nel partire da Tempio deplorai di non avere avuto il tempo di andare a visitare qualcuno dei famosi stazzi che trovansi nei suoi dintorni. Questi consistono in rozze capanne di giunchi, colla parte inferiore di muro a secco alto un metro circa da. terra, con intorno gli ovili, o recinti per il gregge. Gli stazzi si trovano qua e là per la libera campagna, la quale è tutta a pascoli, se si eccettua qualche raro campicello, che da pochi anni è sorto per attestare un certo progresso. Vari stazzi raggruppati insieme formano come delle confederazioni naturali, dette cussorgie. Là i pastori, con tutta la loro famiglia, vivono continuamente fra il loro gregge come fuori del mondo, senza conoscere cosa siano agi e comodi della vita. Alcuni di loro a forza di risparmi si sono fatti relativamente ricchi ed hanno sostituito alla capanna una casa in muratura, ammobigliata alla meglio; ma sono eccezioni. In generale campano come Dio vuole, mangiando erbaggi, raccolti dagli orticelli vicini agli ovili, latticini e bevendo sempre acqua. Mai si cibano di minestra, e di rado di carne, (eccetto all’arrivo di un ospite), la quale preferiscono vendere, addimostrandosi così diversi dagli altri pastori sardi, che sono carnivori per eccellenza. Quei pastori della Gallura vivono così una vita frugale, semplice, patriarcale e tranquilla, solo divagata dalle emozioni della caccia, o dall’arrivo di qualche passeggiero e non hanno le noie, i fastidi dei luoghi molto popolati, eccettuate le tasse, che come l’occhio di Dio arrivano dovunque.

Fino a pochi anni fà quei pastori degli stazzi erano quasi in uno stato selvaggio, indipendenti, abbandonati a se stessi, come zingari. Ma ora un po’di civiltà anche in mezzo a loro ha fatto capolino. Essi ormai sono sotto la legge comune, e dipendono, secondo la località, dal municipio di Tempio, o dai comuni degli altri villaggi della Gallura. Inoltre fra questi stazzi più di una chiesa è sorta e si sono formate varie parrocchie e più di una casa solida stata costrutta e adibita ad uso di scuola elementare e ad ogni bisogno accorre il medico, che, col prete e col maestro, costituisce una triade benefica, cui la generazione che sorge sarà debitrice di un benessere morale e materiale, che non le può certo mancare.

[….]. Anche il Tempiese Gavino Pes, celebre poeta, caro pure lui alle donne, il quale cantava gli affanni e le dolcezze dell’amore, or dimostrandosi sentimentale, or allegro, or parendo il Catullo, or il Metastasio della Sardegna (morì pochi anni fa), si lamenta, nel suo gentil dialetto gallurese, della sua donna infedele con questi versi, che tolgo da una sua bellissima canzone:

No suspira pal (per) me, anima ingrata,

Palchi (perchè) non è più toiu lu me cori.

No pigni (pianger) più pal me, bella incustanti,

Palchi è infruttuosu lo to pientu.

No mallugra (non maledire) li di, l’ori, li stanti,

Incumandendi (raccomandando) sospiri a lu ventu:

In me più non pensa, fingita amanti,

Usa cu alti (con altri) lu to fingimentu:

Lo to tulmentu più non mi maltratta

No mi so’cari più li tò faori.

Tu chi sai falti (farti) ama,

E adorà a dugnora,

No puoi imparà ancora

L’alti (l’arte) di falti olvida (dimenticare)?

Tu chi sai fa incanti

E ni fai a tutti l’ori,

Dii fa chi lu mè cori

Non ti fussi più amanti.

S’aisti folza (saresti forse) bastanti

Pal pudemmi incaiină.

Non puoi ecc.

© Tutti i diritti riservati