SARDEGNA POCO NOTA

NEL DOMINIO DELLA MONTAGNA E DEL MARE

di RENZO LARCO

in

LE VIE D’ITALIA

Rivista mensile del TOURING CLUB ITALIANO ⇒

Organo Ufficiale dell’ente nazionale per le industrie turistiche

Gennaio 1931

(pp. 145-153)

La via più diretta dal capoluogo della nuova provincia sarda – Nuoro – all’antico capoluogo del circondario dell’Ogliastra Lanusei è quella che valica il contrafforte settentrionale del Gennargentu, all’Arcu Correboi, un passo sui 1200 metri.

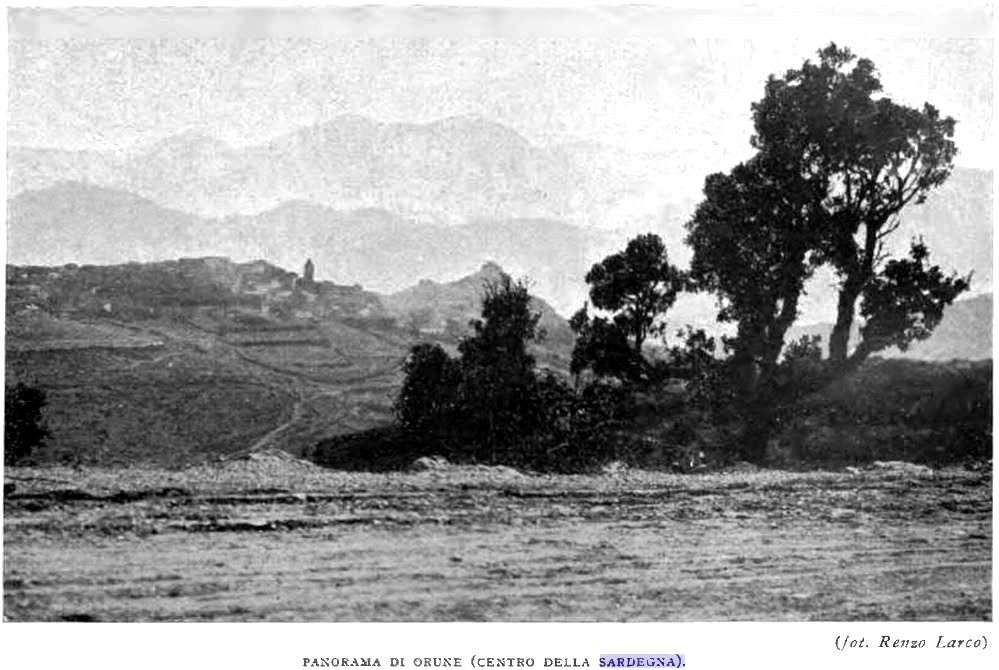

Da Nuoro a Fonni sono trentaquattro chilometri d’una strada che si dipana fra i monti in ripide salite e discese, con netta tendenza a salire. Nuoro infatti è a 550 metri e Fonni a mille. É il paese più alto di Sardegna. Si penetra nella Barbagia pastorale e selvosa, nel cuore di roccia dell’isola. Ci si avvia per campagne disseccate dal sole e bruciate dagli incendi, tutte forre sparpagliate d’olivastri e di cupe querce, solcate da rigagnoli che s’attorcono in letti pietrosi, tra uno scenario maestoso d’alte cime solitarie. Da tutte le valli e dal concorso degli altipiani si costituisce il massiccio centrale dell’isola. Macchia e bosco e roccioni che affiorano dal suolo e s’ergono e tumultuano. E poi grandi stendardi di nuvole che prolungano pel cielo un fantastico panorama di monti.

Per questi dirupati speroni di granito, fra queste vette sperdute in un’aspra solitudine ventosa s’annidano quei nove o dieci villaggi dove la vita sarda conserva il suo incanto misterioso di civiltà preistorica. E qui che consuetudini e linguaggio ci riportano indietro per secoli e millenni. La casa ha il focolare al centro del pavimento della stanza in cui si trascorre di solito il più d’ore della giornata. La cucina diviene così non solo il centro materiale, ma anche il centro simbolico della casa, dove il fuoco viene spento allorché cessa di vivere qualcuno della famiglia, allorché qualcosa di grande, una catena ininterrotta si spezza.

In un angolo della cucina è sistemato il fornetto, schiacciato e rotondeggiante, che avendo l’apertura a soli venti centimetri dal suolo obbliga le donne a inginocchiarsi per infornare. Sopra il focolare resta pendulo un mobile graticcio sa ’annitza dove il formaggio s’affumica e le castagne si seccano. Alle pareti nere e fuligginose sono attaccati piatti di spesso legno i taggeri fabbricati a Désulo, sorta appunto di taglieri su cui la carne è affettata per quindi venire rovesciata nel cavo della restante lunghezza della tavola. I commensali accoccolati torno torno al focolare si passano questo rudimentale piatto e prendono a lor piacimento.

In tinozze diguazzano nella salamoia le mattonelle del latte inacidito e coagulato che servirà a condir le minestre. Il cagliato, si dice, è la minestra del povero, che ne fa la sua provvista per tutto l’anno. E il povero è in certa guisa, in questo basso comune regime di vita del pastore della montagna, un privilegiato fra i poveri del mondo, poiché ha la sua scorta di lardo e di salsicce (un porchetto non manca quasi mai a ogni servo-pastore), ha la provvista d’orzo per il pane; ha quel cagliato che verrà disciolto a fuoco lento per condire la minestra.

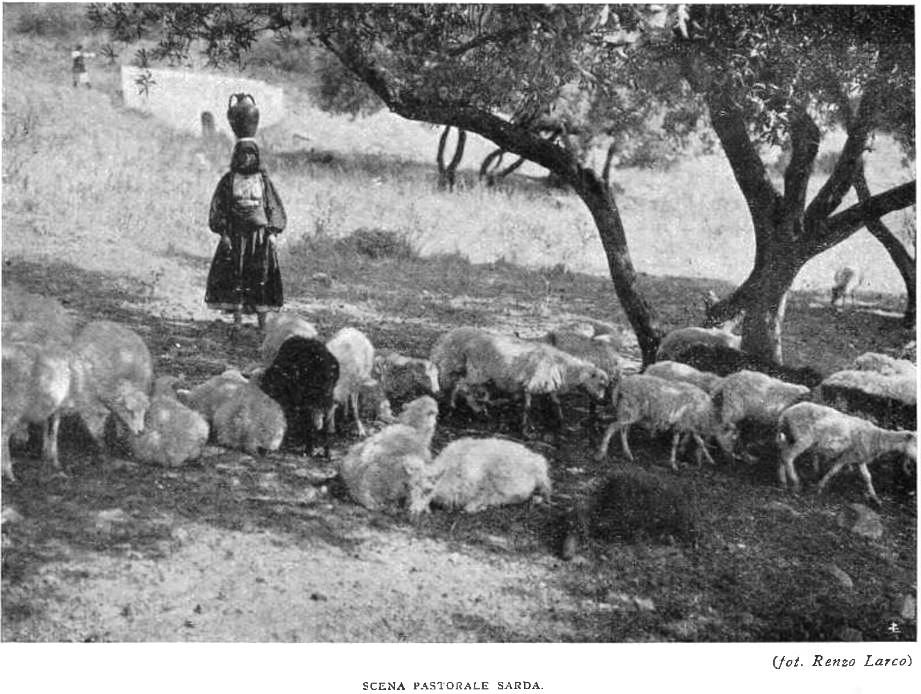

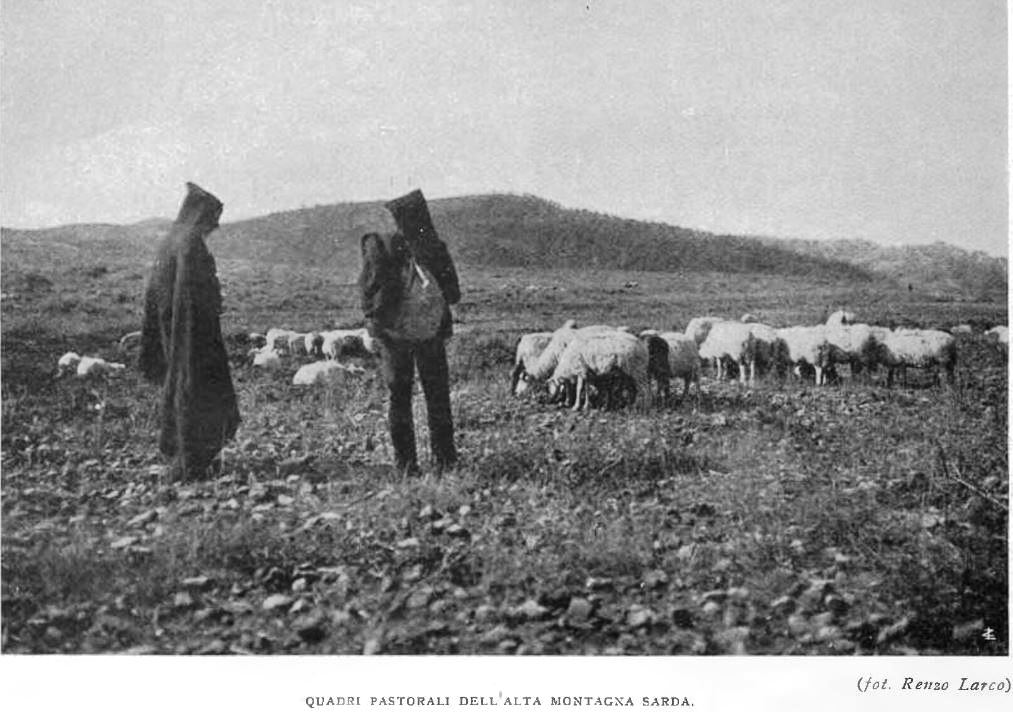

Chi viaggia per queste alpestri solitudini, per queste erbose costiere, per i sentieri fra i pascoli boscati e nella selva, incontra sovente mandriani e pastori che passano la notte all’addiaccio circondati dai lor cani feroci, avendo per giaciglio solo il lungo sacco d’orbace a cappuccio, che allorché piove essi appendono al capo; e quindi, in piedi, appoggiandosi a un alto bastone, attendono sonnecchiando l’aurora. A tracolla questi uomini portano la tasca di pelle e il laccio di cuoio sa soga. Nella borsa conservano la carta di musica, che è un pane sottile come un foglio, biscottato e sapido, croccante e di lunga durata. Greggi brucano immobili all’ombra degli alberi centenari. I pastori li sospingono e li raccolgono con brevissimi sibili taglienti, che fendono l’aria come scudisciate. Per i viattoli scolano le sorgenti che si disperdono in fili lucenti fra le pietre, frangendosi in mille perle. E l’armidda che è il serpillo dalle microscopiche foglie attaccate a steli che paiono inariditi, profuma acutamente l’aria, come aromatizzerà poi l’arrosto e profumerà i teneri formaggi. Il paesaggio è di montagna, forte, che s’innalza con pesante e gonfia architettura. La liscia cupola di Bruncu Spina domina sovrana, nera nel nitido controluce.

Tre paesi, per chi discende da Gadoni, fissano i vertici d’un triangolo isoscele: Seulo, Sádali e Seui, e l’un dall’altro già distano dieci e quindici chilometri per un terreno scabro e sterile; ma da Seùi, per cinquanta chilometri di rotabile fino a Lanusei, due paesucoli appena si rinvengono: Ussássai e Gairo.

E chi invece a Lanusei si reca col treno, dopo le miserrime casupole di Seui non vede un tetto o un villaggio, finché non giunga al capoluogo. Peggio s’egli, disdegnando le strade battute e ferrate, prende, come sogliono sovente fare i pastori, i viottoli della campagna: peregrinazione faticosa tra monti e valli per un fantastico accatastamento e franamento di macigni, con la sola guida di picchi eccelsi isolati come semafori, per radi boschi, durante giornate di spietata solitudine: una tristezza che disarma.

Quanto al treno che parte da Mandas un trenino girandolone che pare preso dal piacere infantile delle curve lo vediamo oziare su e giù lungo le ondulazioni delle colline, sbizzarrirsi sul ciglio d’un burrone per rifare il cammino sull’altro versante; costeggiare per quindici chilometri il vallone in mezzo a cui l’esile filo azzurro del Flumendosa si ramifica fra lingue di ciottoli e cupe macchie riflettendo nelle sue limpide acque le nuvole; infine decidersi a cercare un passaggio, meglio si direbbe un guado, senza audacie e senza rischi; ma subito punto dalla nostalgia del fiume ecco lo ricerca, per deliziarsene dall’opposta costa fin che gli sia possibile. Le valli certo cosi variano all’infinito gli aspetti del loro orrido selvaggio.

Presso Seui il terreno minerario si rivela alle sbavature d’ossidi metallici fra le scorie pietrose. Il monolitico stelo della Perdaeliana (la Pietra del Sole), favoleggiato quartiere generale di Amsicora, drizza il suo aguzzo dente monolitico. E ancora viluppi inestricabili di valli che non trovano uscita, tra arruffati boschi nerigni, tra cocuzzoli pianeggianti come are dalle pareti granitiche rosse e verticali, incise da crepacci.

Infine la strada sbocca da una altezza di ottocento metri sopra una conca a ferro di cavallo, che chiude laggiù, nel cavo fondo, un piccolo golfo, un isolotto madreperlaceo, una stagnante laguna…

Che, l’affascinante e inaspettata vista che s’offre al nostro occhio sorpreso! E il mare di Tortolì, platea dell’anfiteatro che sotto Lanusei sprofonda imbutiforme. Divino contrasto d’alpe e di marina, di roccia e d’acqua, di bosco e di spiaggia lunata. Si hanno i polmoni gonfi d’aria aromatizzata dalle essenze dei cisti, dei lentischi, del timo e del verbasco, e gli occhi s’empiono delle luci languide dei più ampi orizzonti. Questa è davvero una delle più incantevoli vedute panoramiche che l’Italia ci offra, come quelle da Ravello sul golfo d’Amalfi, dal Righi sul golfo di Genova. Lumino sa e aspra, selvaggia e cara Sardegna…

Dall’alto di Lanusei quel che si domina fino al mare è il vario terreno dell’Ogliastra, delle venti Ville d’Ogliastra secondo l’antica denominazione, che dalla parte a mezzogiorno, per le gradinate labirintiche dei colli di Gáiro, Jerzu e Bari Sardo, è paese di vigneti, abitato dai più esperti vignaroli del Capo di Sotto; e dalla parte a tramontana si calma d’intrepidi schienali di montagne. Si vede dalla marina di Tortolì sbalzare in fuga verso il nord una bastionata formidabile e compatta, che internandosi si complica di forti costolature verso le grotte calcaree di Dorgali verso il Nuorese di Orgosolo e d’Oliena.

Or confinati in crespe di roccia, in nicchie di valli remote da ogni contatto, e coperti dall’indicibile silenzio delle immensità panoramiche, s’annidano quattro o cinque paesucoli e villaggi Villagrande, Triei, Baunei, Urzulei, Talana in cui fino a questi ultimi anni una derelitta popolazione si nutriva d’un povero pane di pasta di ghiande intrisa d’una argilla untuosa e di poc’olio.

Angolo dunque, questo, fra i più abbandonati di Sardegna, regione vasta quanto una provincia, ma spopolata, che i Romani stessi avevano trascurata, che poco la penetrarono non crescendo ivi che a stento, o per nulla crescendo nelle montagne, il grano…

Per la sua immediata contiguità con la regione del Nuorese e per la sua stessa inesplorata selvatichezza anche quest’angolo solitario della Sardegna è stato nei tempi passati travagliato dalle rapine e dalle feroci barda ne, da imprese brigantesche di bande armate e d’isolati banditi.

Sardegna certo avventurosa, ove tuttavia la cavalleresca alta Barbagia orgolese e fonnese si corrompeva per remote infiltrazioni d’esotici istinti orientali.

La discesa da Lanusei al mare di Tortolì si può compiere pur essa in ferrovia, che giravoltola come farneticando in una serpentina interminabile di curve; ma meglio è compierla, ove se n’abbia il mezzo, in automobile, potendosi con ciò godere con più diletto la successione dei panorami di continuo varianti.

Tortolì, paese, regione di malaria che si avvia alla sua redenzione: paese anche di buon vino, che pare specifico eccellente per tener lontana la malaria: e col buon vino conviene mettere in corpo pasti succulenti, che la malaria è di quei morbi che s’appigliano volentieri ai corpi denutriti.

Ma ho conosciuto chi ha comprato terre poco discosto da Tortolì, presso la spiaggia di Girasole, in quel di Lotzorai, e per avere dissodato i campi lasciati in secolare abbandono, corretto la sregolatezza dei torrenti e introdotto colture, ha eliminato la malaria dai suoi tenimenti,

Oasi di serenità la piccola villa chiara dove ho vissuto per un giorno, vigilata da un gruppo di eucalipti, attorniata da qualche pinastro, da palmette a ventaglio, da lucenti aranci, di continuo scialbata dal salso del mare, che risciacqua sulla spiaggia a una trentina di metri dal murello del giardinetto, in cui il geranio polveroso mescola la ingenua grazia odorosa dei suoi fiori. Qui, in questo giardino, nella trasparente ombra dei cespugli, ho potuto godere ore d’una pigrizia ventilata dalla brezza, dimentico della rudezza del paesaggio e della primitività di vita sarda che mi circondava, e come sospeso in una beatitudine screziata di sapide sensazioni di vita coloniale.

Nel tenimento, l’allevamento bovino ed equino integrava la coltura granaria; e vigila va sulle mandrie, sovrano taciturno, un settantenne pastore, gagliardo di corpo e ancor virile cavalcatore, che pare da giovane ne avesse fatte di molto grosse.

Era un diritt’uomo, di tipo omerico anche per l’appetito possente: in un mese, quando correva la montagna, mancando d’altro divorò egli diciotto maiali. Ed ora che a settanta anni non aveva più denti, afferrava con le indurite gengive la carne staccandone con trinciate di coltellaccio pezzi che interi ingollava, che poi il suo stomaco di ferro s’incaricava di triturare.

Dal livello del mare lo stradale di Baunei solleva con volate di curve e rettifili fin oltre i mille metri (la cantoniera di Silana il punto più alto a 1008 metri). Cadono nella conca tra Villagrande e Ardali come promontori in un golfo i contrafforti del Gennargentu.

Baunei raccoglie le sue casette di granito senza intonaco intorno alla chiesuola dalle quattro candide cupolette arabo-normanne. E in fondo a una cunetta si condensa l’ammonticchiamento delle nere casupole di Trièi.

Rapidamente si dispiegano altre catene rocciose di lungo respiro, a comporre una scenografia che s’ammanta di solennità ovunque cada l’occhio per gli orizzonti. E tutti i monti di più nera fama corrono a convegno, taciti e solenni, da tutto il Nuorese; mutano di continuo le visioni e gli effetti, rudi sgroppando nel cielo le creste, i torrioni ciclopici. Urzulei, come Baunei, vive in un ventoso isolamento, fra le boscaglie.

Questi Comuni della montagna han patrimoni terrieri estesissimi, secolare eredità di dominii collettivi medioevali. E i proprietari del luogo godono il diritto di mandare il bestiame al pascolo nel terreno del Comune: godimento in natura che impone loro l’obbligo, a fine d’anno, d’un canone da conteggiarsi a capo di quadrupede. Questi patrimoni terrieri comunali lasciati nell’abbandono e a godimento collettivo rendono pochissimo e di continuo si deteriorano. Dopo sei o sett’anni, o anche dieci, di pascolo i terreni sono concessi al seminerio; con quali risultati è facile immaginare. Meschine questioni di delimitazione di proprietà si trascinano ostinatissime e maligne tra i depaupera ti Comuni; un litigio tra Talana e Trièi fu solo in regime fascista risolto d’imperio dopo set tanta anni di penose e onerose dispute.

S’incontrano per l’alte radure prative pastori a cavallo, con la casacca di cuoio e il corpetto azzurro e scarlatto, vigilanti le gregge. Falchi roteano spaziando nell’alto; branchi di maiali irsuti trotterellano fra i lecci e i roccioni.

Dopo Urzulei lo stradale nazionale tratto a forza di mine dalla viva roccia, opera superba del ‘66 tuttora in ottimo stato, apre una súbita visuale sul versante marino; e l’occhio infila, tra precipiti bastionate di ma cigno e una ragna di boscaglie, il canalone della valle del rio Codula cogliendo dall’alto, tra Monte Alidurri e Punta Onamarra, alla distanza di più che quindici chilometri, le remote e serene azzurrità del mare.

Poi lo stradale di nuovo rientra nel dominio fantastico dei monti; e un altro squarcio di valle il vallone del rio Mannu illumina una visione infinita sul versante interno di Dorgali, fin oltre la piana del Cedrino punteggiata di nereggianti mandorli, d’olivastri, d’agrumi, e oltre ancora, dove decine e decine di chilometri lontano forse quattro e fors’anche cinque si leva a confondersi con le brume del cielo lo sbarramento diagonale dei monti di Lula e di Siniscola.

Ora sulla sinistra scivola, minaccioso, il groppone di Monte Oddeu, d’un grigiazzurro violento; ma oltre quello si dilata il tumulto immobile estatica visione pallescente, siderale del blocco dei monti d’Orgòsolo e d’Oliena; e le pareti chiarissime, di calcare, espongono all’evidenza più cruda nella loro spietata denudazione, le profonde raschiature dei canaloni. Monte Corrasi divarica nell’azzurro il suo falcato profilo.

Quindi s’incomincia a degradare verso la saracena Dorgali, che s’appoggia alla spalliera di roccia che la esclude dal mare; si discende e si corre, slittando per lo stradale felpato d’una asciutta polvere, verso le bassure del fondovalle stepposo, tra gli oleandri e gli olivi, e fra i canneti. C’investono dal piano d’Orosei vampate di fuoco, che infine gli afrori corroboranti e ariosi della scintillante marina rompono e stemperano.

Orosei, paese d’Oriente, coi cortili e pergolati raccolti, già meta ricercata dei corsari turcheschi, che ivi cercavano le belle femmine dai grandi occhi corrucciati e dalle tumide labbra ardenti. E quindi ancora si riprende, tra rocce vulcaniche, per mezzo al lento laborioso trapasso dal terreno trachitico al basaltico, la salita. E presto ricominciano le interminate piane malinconiche di basse piante cespugliate, degli invadenti cisti – triste pianta di Sardegna –, dei lentischi dalle fitte foglioline lucenti, degli scopeti – infallibile segno di sterilità –, dei contorti ginepri piegati angosciosamente nella direzione del vento do minante: una solitudine che il vento riempie di soffi larghi, di raffiche gonfie e sonore.

A destra il dirupato litorale dove le strette e scabrose vallette terminano in peschiere che i torrenti dei mesi invernali concorrono a formare col travolgere a foce le sabbie ricavate dal disfacimento dei graniti dei loro letti; e che il mare chiude poi con cordoni dunali dietro i quali esso stesso resta infine imbottigliato e dove fetido ristagna. Scintillano fra il duro fogliame delle rive gli acquitrini melmosi e pestilenziali. Ma più in là tripudia eternamente vivo il mare navigato dalle fluttuanti fasce argentee. E una brezza tepida e dolcissima, aromatizzata, si solleva da esso e sale e investe a sbuffi, fluttuando volubile.

Da Capo Cimino l’arco della Salina Manna stende un collare di sabbia dilavata dall’onde, che termina alle scogliere del Ciccuru Maiòlu. E dalla cantoniera di Santa Lucia si dischiude la rada di Siniscola, sulle cui verdi onde, al largo, molleggiano i velieri, ormeggiati alla fonda, qui convenuti per caricare carbon dolce delle superstiti saccheggiate foreste dell’isola.

Nella piana di Siniscola, a ridosso delle alture, insidiose serpeggiano le acque stagnanti fra i giuncheti e nell’aria rotea ronzante stridula una nuvola di minuscoli insetti.

Per trentasei chilometri di strada anche qui non s’è incontrato un paese, nient’altro che le distanziate cantoniere. Siniscola ci rivela le sue case sparpagliate ai piedi di Monte Albo il monte di Lula ricco di sorgenti nascoste nel suo calcare durissimo.

S’è rifugiata, Siniscola, ben lontana dal mare; e ciò non valse a salvarla dalle devastazioni dei pirati barbareschi, che traevano con feroce violenza ricchezze e genti del paese sui loro navigli veloci. A Siniscola, per Pasqua, la processione del Cristo s’incontra con la processione della Madonna, e il Divin Figlio s’inchina incontrando la Madre nella strada; poi l’una e l’altro fanno il gesto di abbracciarsi e baciarsi, mentre il popolo di votamente grida:

Salve Maria!

Gloria Patris Filius!…

Ed a Lodè nel tardo crepuscolo, ogni giorno, quando s’è spento il suono soave e lento dell’Ave, dall’alto del campanile il sagrestano intona con voce nasale tarda sopravvivenza d’usi venuti di terra dell’Islam, ove il muezzin dalla corona del minareto prega con voce di modulato lamento al tramonto del sole intona il De Profundis, Domine, cui il popolo dei pastori che rientrano coi branchi delle capre dalle vicine campagne, risponde in un sommesso coro.

Da Siniscola si ritorna a Nuoro per lo stradale di Lula e di Bitti. L’altopiano si ricopre di boschi di querce intrammezzati di radure violastre. Si respira di nuovo una vita favolosa sotto il frondame dei tormentati rami nocchieruti. E i tronchi schiantati dalla folgore o bruciati o vuotati dalla vecchiaia e dalla morte danno figurazioni di mostruosi animali antidiluviani. Pastori a cavallo si traggono dietro per la capezza il puledro già alto, arguto e spaurito che trotta a sbalzelloni. Ragazzi trasportano sulle spalle otri pieni di latte; giovani dagli occhi verdi iridescenti, brevi barbe a punta rossicce, denti affilati candidi in rilievo, ridono di un riso che arde.

Da tutti si riceve il saluto. Le voci d’augurio pel viaggio s’incrociano pacate, convincenti e brevi: Salude. de: E bida (e vita)..

Adiosu Bae in bonoral (vai in buon’ora…).

Nel pomeriggio, alla sera, la voce sarà: Laudau Gièsu Cristu!

Semper siat laudau!

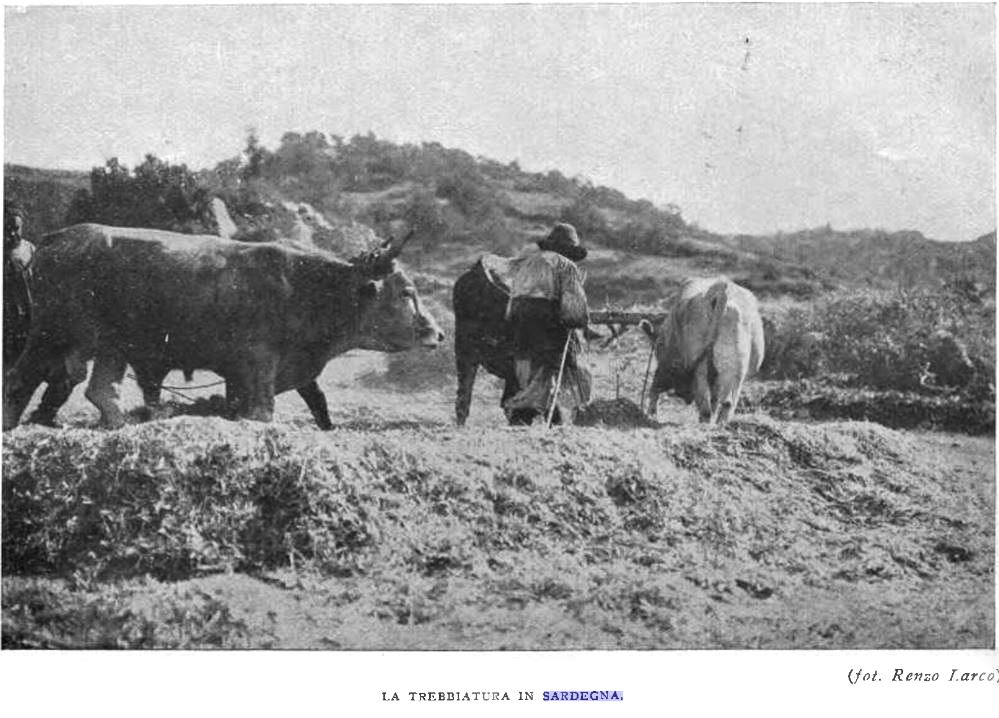

Presso a Bitti in un’aia trebbiano il grano. Una coppia di buoi gira e gira sopra un alto strame di spighe, come intorno alla macina d’un mulino. Trascinano essi, guidati da un vecchio, un cilindro di granito che rotolando sguscia i chicchi e li rende lucenti.

Bitti, antica colonia romana, vide duemila cristiani ed ebrei relegati nella sua chiusa solitudine. Ma godettero sempre, fino all’ultima generazione, i bittesi, fama meritatissima di temerari e incorreggibili sgarrettatori di mandrie. E son restati per eccellenza carnivori.

© Tutti i diritti riservati