VIAGGIO IN SARDEGNA

di Alfredo Obertello

in

«Secolo Nostro. Rassegna mensile di cultura fascista»

n. 1 – maggio, 1941, pp. 26-34 ⇒

NOTA. Nato a Bargone di Casarza nel 1904, Alfredo Obertello «coltivò interessi tanto nel campo della narrativa che in quello musicale e in quello del teatro inglese 86. Dal 1928 al 1932 ricoprì il ruolo di assistant lecturer di lingua e cultura italiana in Scozia. In seguito, dai primi anni Trenta fino al 1940, fu nominato lecturer nello stesso ambito di studi in Galles, presso l’Università di Cardiff. Al rientro in patria Obertello fu assunto presso l’Università di Genova dapprima come assistente e in seguito come docente della cattedra di anglistica, pur vantando un coinvolgimento anche all’interno di altre istituzioni come l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dalla fine degli anni sessanta fino al 1988 svolse un ruolo preponderante all’interno dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, di cui detenne la presidenza. Nelle sue vesti di esperto anglista non mancò di apportare, anche dopo il rimpatrio, un contributo allo sviluppo della cultura inglese, esplicatosi attraverso la fondazione e la direzione dell’Istituto di lingua e letteratura inglese presso l’Università di Genova». Si veda QUI.

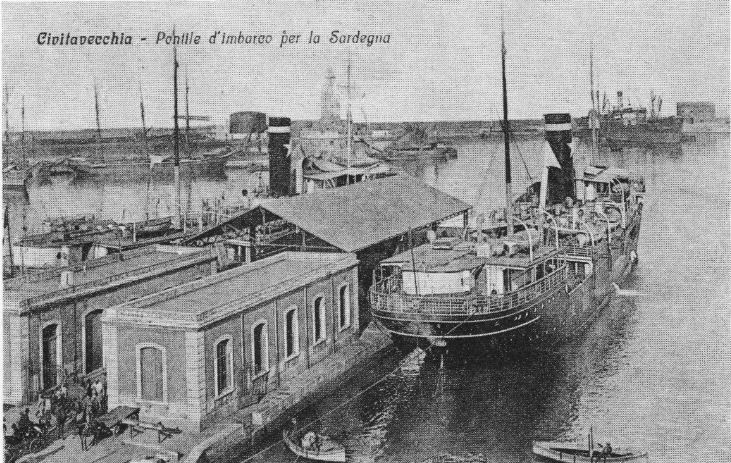

Sul ponte del piroscafo a Civitavecchia è una festa di luci e di suoni. Il sole è calato all’orizzonte: cielo e mare sono un incendio. Della città, che si sporge tutta addossata e curiosa sul porto ed è a stento trattenuta lì a un filo dalle acque da una muraglia, si scorgono in alto i davanzali e i poggioli e le logge, spalancati sulla sera a fruire il tramonto: donne fanciulli e vecchi, vecchi specialmente, parlottano, gestiscono e guardano lontano. E vedono certo bellissime cose, lontano, quei due innamorati che si pigiano ad una finestrella ed ora guardano in qua, sul porto e sul mare, ed ora si guardan negli occhi per ritrovarvi la poesia. Riposate intanto e un poco meste se ne stanno le grandi arcate dell’arsenale del Bernini che risuonano dei passi e del vocio della folla domenicale e riecheggiano tutto il tramestio di cose e di persone che sul molo va progredendo man mano che s’approssima l’ora della nostra partenza.

Anche il forte Michelangelo con le sue massicciate e i suoi torrioni possenti è mesto e riposato; anche i due o tre magri velieri. Che sognino glorie che furono? Un urlo della nostra sirena, un’eco nel seno del porto, un rimescolio fra quel popolo sul molo, un ultimo attutito addio. Poi navighiamo avanti fra cielo e mare, soli.

All’angolo d’una via a Terranova [Olbia] scorgo un convoglio singolare: due buoi meschinelli, aggiogati nelle corna, bavosi e trafelati, arrancano pian piano, tentennando in qua e in là come barconi: una schiera di mosche sta bene appiccicata a succhiare l’umor delle froge e la cispa degli occhi, e un gran nugolo aspetta volteggiando che si districhino le saziate. I due poveri afflitti non possono pararsi, poiché hanno la testa abbrancata dal giogo e non sanno muoversi né a diritta né a manca: possono levar concordi il capo; ma a che? Ad attirare altre mosche? E concordi lo abbassano e paiono molto pensosi e sono davvero tanto rassegnati. Trascinano un carro antico tal quale usavano i romani: le basse ruote pestano fragorose il selciato e il lungo fondo piatto accoglie un gran carico di corteccie di sugheri ballonzolanti. Ma l’uomo e il bambino che guidano il convoglio sembrano nati pur essi da un verso di Virgilio: l’uomo è alto segaligno terroso, con una barba arsiccia e due occhi cupi lontani; il bambino è la sua immagine dichiarata, meno l’altezza, la barba, gli anni.

Quando mi raggiungono ad un bivio, il padre fa un verso strano seguito e quasi sopraffatto d’improvviso da un soffice basso zufolio: il bambino lo imita e i buoi si fermano. L’uomo guarda attorno: è incerto, mi si indirizza toccandosi, con la destra che impugna il pungolo, il cappello a tese; parla in fretta; non capisco. Mi ringrazia con un cenno, e si indirizza a un perdigiorni sull’uscio: parlottano brevemente; ritorna, intona il verso, subito imitato dal bambino: guida i buoi nel vicolo di destra e scompare.

Donde sono venuti codesti uomini tragicamente seri e compassati? Da strade certo lontane. Ma se hanno proceduto così ininterrottamente, il loro convoglio, per vie e paesaggi, doveva spiccare grande come un’ombra. Quant’altri convogli incontriamo procedendo in automobile pel rettilineo che, fuori Terranova, punta ai monti! I buoi esperti, si vede, nell’evitare la polvere sollevata dai veicoli del nostro passo, non appena intendono l’ansare del motore ristanno mansueti e docili su un ciglione: gli uomini, sempre a lato dei fidi animali, ci guardano un poco per vedere se addirittura non passi il Re; ma, come s’accorgono d’avere a fare coi soliti viaggiatori, levano a mezz’aria la mano per dire addio, e dato di pungolo ai buoi riprendono il monotono andare. E fan monotona, triste no, la via.

Il piano è incolto: erbe a lungo stelo e sterpi d’ogni foggia vanno affittendosi negli spazi terrosi. Altrove s’appiattano pietre e pietroni granitici dalle forme più svariate, di gobba, di zucca, e di faccione d’uomo; o più spesso dalle chiare sembianze d’un vello di pecora, d’uno schienale di bue, d’un gibbo d’elefante o di una groppa di rinoceronte. Poi una nuova fuga di creste argute su cui primieggia il cocuzzolo puntuto dei monti Saurru e Pinu e d’un tratto, la cima seghettata del monte Limbara biancheggiante nel sole. Si dirada la pietraia, s’accresce il verde, spuntano qua e là fitti cespugli di lentischi e cisti e folti ciuffi di ginestre ed eriche arboree, e si adimano pianori coltivati a grano e, ancor più su, teneri oliveti e radi sugheri e lecci frondosi.

Guadagniamo così un altipiano da cui si gode lungi a oriente una striscia di mare e ad occidente monti e verde e infinito. È sì grande la Sardegna?

Al primo bivio di codesta via maestra che, ampia e solida, bene ricorda il tracciato dell’antica romana, siamo obbligati, come i vecchi pellegrini, a scegliere il cammino (tante volte poi dovremo farlo!).

Il ramo a sinistra volge al sud e scende a valle tra boschi e culture, e tocca Monti, paese grazioso di cui pure in antico era noto il miele amaro, il sardo cum melle papaver d’Orazio, e da cui, procedendo, si punta diritti verso la Barbagia e l’acrocoro centrale; il ramo a destra s’avvia, pel villaggio di Telti, al cuor della Gallura.

A Telti, belle oasi di verzura; dalle alte siepi di pietre sconnesse spuntano i tralci della vite e qualche pampino nero; s’affacciano sopra esse dei fichi capelluti e dei gloriosi meli. Un vecchio, intento entro un podere a coglier pere da un alberello mezzo ingiallito, ha issato il cappuccio nero in testa per proteggersi dal sole: ode il nostro passaggio, leva le mani a paraocchi e guarda; ha una fissità da monumento.

Attraversando il paese, notiamo esposte al sole sui ballatoi larghe canestriedde, o capaci panieri a fondo piatto colmi di fichi bianchissimi: qua e là sugli uscioli, bambini e bambinelle restano dapprima un po’ perplessi, ma tosto ai nostri cenni rispondono levando il braccio nel saluto romano: bambini in boccio con vesti sbertellate, ma con viso, occhi, attitudine da signori. Incontriamo fuori del paese una sorta di carpento trainato da un focoso cavallino: furtivi, dietro, di sotto la volta di cannuccie intrecciate, spuntano i visi curiosi di due fanciulline; davanti sporge il capo un giovane bruniccio e fa capolino il profilo d’una donna rorida: una famiglia di giovani sposi; una gioia a vedere.

S’allarga ora un vasto altipiano: massi biancastri, levati talvolta in bilico l’uno sull’altro come a prova d’equilibrio (natura e sempre meravigliosa anche quand’è bizzarra), chiazzano la terra variamente; e, se un poco s’appiattano e tondeggiano, ecco che, circondati come sono d’eriche spazzolate ed eguali, direste siano tombe antichissime abbandonate dagli uomini ma ancora amate dagli Dei. Natura vi ricetta del resto quelle innumeri schiere di storni neri che, al nostro passaggio, fuggono via guizzando.

Dice la guida: «In tutta la regione si trovano sparse numerose traccie del dominio romano». Ma più dei monumenti, questo borgo di Calangianus posto in iscalea sul pendio, che ha bambini sì nerbuti e donne sì pastose, che apre le sue vie discrete al passo di buoi lenti e letifica le sue candide piazzuole di fonti di sorgiva, ricorda, nel nome, nel volto, nell’aria stessa che vi si respira, d’essere nato da Roma.

Ora siamo a Sassari; e poiché siamo in città fornita d’ogni bene, a me viene la voglia di ricercare un’anfora che sia come a dire la più bella di tutte quelle che ho visto in braccio e in capo alle donne delle città, dei borghi e dei villaggi che abbiamo attraversati. E vado a lungo a zonzo; ma la bottega che m’attiri non spunta. Allora mi indirizzo a un brutt’uomo che sta fumando una pipaccia, sputacchiando in terra e tenendo su di spalla lo stipite d’un uscio da cui fanno capolino due altri compari. Oh, miracolo! Non ho ancor parlato e già egli si muove premuroso e mi fa cenno con la pipa nella destra di seguirlo.

Per vichi e vicuzzi, per strade luminose e piazzole gentili, per androni e meandri, lo seguo; e, siccome non vedo ch’egli dia ancora segno d’una meta prossima o lontana, comincio a dire: ma che m’abbiate preso per un citrullo?». Quegli però, o non capisce, o fa finta di non capire: accelera il passo, ponza ponza e, guadagnata la porta d’una casa enorme, s’affaccia e chiama: «Bedda, bedda!». Sbuca una vecchina grinzosa e fosca. Egli me la segna come la bella dell’anfora. Ed io dico: «ce l’avete un’anfora?». Lei fa: Canestriedde sì, brocchitte no». E poi si volge al pover’uomo e gli schicchera sul viso parole così fitte ma così nette, che il picchiettare della grandine non è più schietto. Che gli lavi e gli incida un pò il capo? Ma io gli dico: dove ce l’avete la cocuzza a portarmi qui?». Non mi risponde se non cogli occhi che sfidano e pregano; quindi subito si volta, arranca e mi fa segno di seguirlo. «Stiamo a vedere io grido. Ma intanto vado gironzolando ancora una volta per vichi e vichini… Poi, alfine si scopre la bottega dov’è la bell’anfora ch’io volevo. Ma, nel ricevere un compenso, la mia guida non fa atto d’afflizione per avere errato; solo si gratta un po’ il naso, come a dire: sbagliando s’impara.

E quest’altra nonnina? Sta seduta bel bello fra una raccolta d’esemplari di forme di cacio sardo. La botteguzza in realtà non è grande nè luminosa; ma in compenso ha una bella porta: e su quella, a destra e a manca, in iscalea su palchetti, sta quel bene di Dio; e su quella, al bel mezzo, su una seggiola forse della bisnonna, sta la mia nonnina. Vecchia non è; giovane tanto meno: i suoi capelli sono metà neri metà bianchi, i suoi occhi hanno dei guizzi e delle estasi, la sua bocca ha dei denti e delle giaculatorie. Vorrei dirle: «o nonnina; quanti anni porti?». Ma lei mi vede che voglio parlare e mi chiude in bocca la parola levandosi su da sedere come una molla e porgendomi due gozzute ricotte abbrancate d’achito. «Vedile vedile lei dice materna: son pastose, saporose fresche; hanno appena due mesi di vita; me le ha portate zio Riccheddu ch’è uomo che il suo mestiere lo fa di cuore e munge puro latte di capretta. Che se non ti piace la ricotta, vedi questa profumata e butirrosa caciolina! «O nonna le dico e perché vuoi tu ch’io comperi il tuo bene se, ahimè, non so che farne?». Mi squadra un poco; poi mi fa: «Non sai che farne?». «Eh, sì; perché sono viaggiatore, e tu ben sai, nonnina, che oggi non s’usa più, come ai tuoi tempi, pane e cacio, cacio e pane a mo’ di viatico». «Ah, tu sei viaggiatore?» lei mi dice seria seria. «E allora perché stai lì impalato?».

Ed io sono come Alessandro cui Diogene comandò di non fargli ombra al sole.

Il volto dei sassaresi mi par dunque spiccato: sono anime gentili e caritatevoli che al più lieve cenno si destano e ardono; ma non son fatue e leggere: anche se, nel moto inconsulto, hanno errato, sanno proporsi quel rigoroso sacrifizio che, vincendo le ragioni e le radici stesse dell’errore, si cambia più spesso in eroismo. Anime di fanciulli; ma onesti e valorosi. Credettero in passato al fascino della libertà, e si levarono in armi per possederla quando ancora l’isola non conosceva l’ardimento d’una rivolta popolare. Promulgarono gli statuti del Libero Comune quando ancora vigevano nei dintorni gli istituti feudali del primo Medio Evo; sopportarono male i secoli di dominazione spagnuola; vestirono la divisa di giacobini a fine settecento; si commossero quando intesero, nel 1847, che libertà politiche s’annunziavano da Torino: spedirono un drappello di volontari non appena fu dichiarata la prima guerra d’indipendenza; ne spedirono cento nel maggio fatidico del 1915. Comunali, repubblicani, rivoluzionari anche attraverso aberrazioni, un tempo, sono oggi gli Italiani di Mussolini.

Si fa sera. Dietro la punta dell’Asinara s’è tuffato or ora il sole: il golfo palpita di cirri incandescenti, le acque tremano di riflessi iridati. La natura, ecco, sta per addormentarsi.

Noi corriamo ancora; ma la via è dolce: la via che seguita la costa, ora avvicinandosi un poco ed ora un poco discostandosi dal mare, fra campi di palme nane e campicelli arati e segni di vestigia antiche (qua su una piccola eminenza le rovine d’un pubblico bagno, là su una breve ripa i resti d’una villa romana; la via che lascia a un tratto le ultime dune dell’Anglona e tocca Sorso popolosa e fiorente di uliveti e di vigneti e sale impennandosi leggermente a Sennori per cogliere, prima di scendere a Sassari, l’ultima incantevole veduta del golfo: la via che ci ha fatto a un tratto, perché non confessarlo?, piangere di indicile malinconia.

Calavano le prime ombre. Andavano e venivano lente carrette d’agricoltori, buoi aggiogati, carpenti, donne a cavallo e cavalieri: era l’ora in cui l’umanità dei poveri e ricchi laboriosi torna dal lavoro e va piano, che è stanca; e sogna nel cammino addolcito dalla sera, la casa, la mensa, il riposo.

In quella, da presso a Sorso, quando ancora non si scorgeva ombra d’abitazione, ma già se ne intuiva non lungi la presenza pel maggior traffico che s’annnunziava, cominciò a suonare l’Ave Marta. Ave Maria sarda. Due campane tremule argentine presero a fare, come fanno i bambini, a ripiglino. Alle note che la minore si sbizzarriva di gettare in aria capricciosa, la maggiore preparava un coppo ben adeguato con la sua voce fonda: ed esse, prima un pò salivano a vanvera, poi cadevano di schianto.

Facile e monotono giuoco, in vero; ma l’aria n’era tutta trapunta, tutta mossa, tutta risonante.

E fu la sua stessa querula monotonia che ci fece pensare d’un tratto, a cose remote, a cose dormienti in fondo all’anima: alle nostre cose eterne.

Siamo a vetta sopra di Alghero e abbiamo da tutti i lati viste fuggevoli di cime più basse, a picco le une, tonde le altre.

Mentre il sole va tuffandosi nel mare, noi scendiamo a valle, incontro alla sera che ascende.

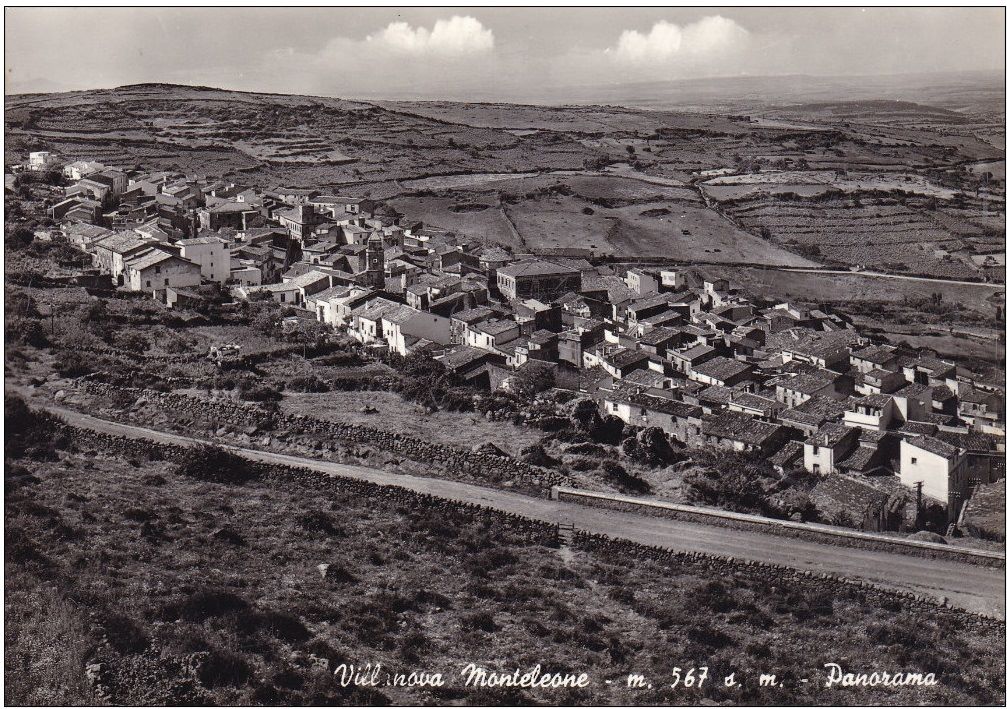

Sul muretto della strada, a Villanova, stanno coccolandosi alcune donzelle in abito e viso da villeggiatura. Sono belloccie anche così; ma ohimè come stonano col gruppo di fanciulle che stanno invece trotterellando verso casa di ritorno dal lavoro! Quelle tendono in mezzo alla via dei fili di sguardi maliosi per arrestare la nostra corsa e, non foss’altro, divorarci dalla curiosità; codeste si appartano lungi dalla via e ci voltano le spalle per non gustare la polvere ed anche per dire: andate e buon viaggio, signori.

Attraversiamo una regione di famose castella. Qui, due o tre nuraghi dei tempi de’ tempi; là il baluardo ove Niccolò Doria tenne duro contro Bosani Algheresi e Sassaresi e dopo tre anni capitolò per fame.

Le stoppie entro cui hanno messo il fuoco per la pulitura annuale del terreno arativo bruciano lente fumigando. Levano piccole fiamme radenti il suolo come tappeti incandescenti; e se un po’ di ventetto spinge il fumo in qua e in là, par che vogliano scerparsi via da quell’arido elemento per dilatarsi e divampare in lingue e incendi in un’aria soffusa di polvere. Dove abbiamo visto codesto spettacolo? Forse leggendo Shakespeare, in certe scene di fate o di magia; o ritraendo in noi certe scene omeriche del mondo primitivo.

Vi sono ora due o tre paesi ad occupare il fondo valle; ma sono tutti bui. Questo che discopriamo all’improvviso entro il fascio di luce dei nostri fanali è ben povera cosa: un’osteria con una lanternetta appesa allo stipite della porta a richiamo degli avventori; un’assemblea di vecchi su una piazzetta a bisbigliare; un’accolta di donne e bimbi su un ballatoio. E si rientra tosto nelle tenebre della via.

Quando giungiamo a Macomer, la Sardegna deve già tutta dormire di grosso. All’albergo stazione sono ancora un po’ svegli perché, a dire il vero, in questa specie di porto di mare un occhio bisogna lo tengano sempre aperto pei viaggiatori che arrivano e per quelli che partono. (Dice persino la Guida: «Nella serata arrivano treni da quattro direzioni. E soggiunge: «Se vi si deve dormire, in questo benedetto Macomer, meglio prenotarsi»).

Ma la città, lo si sente da lungi, è assopita che i cannoni non la sveglierebbero. Dice l’albergatore: «Io ci ho tutte le camere prese. Abbiate dunque la cortesia d’andare all’albergo toscano». Parla come forse parlavano, in questi luoghi, i duci romani: cauto ma duro. E bisogna ubbidire.

Sia detto che le camere di questa locanda non sono gioielli; ma, via, la pulizia c’è. E questo conta. Quel che a me non piace invece è quel gaudioso Sant’Antonio da Padova che, issato in una enorme cornice, sta li sospeso a un filo sopra il capezzale e pare dica: Adesso, aspetta un poco, e facciamo un tuffo sul letto, io e il mio Bambino in braccio. Dico al locandiere: «Non si potrebbe dargli migliore assetto a quel bel santo?». Egli mi fa: «S. Antonio del Padovano? Oh, non casca sa». – «Come non casca?». – «Ma non vede che filo a prova lo sostiene?». Io crollo il capo; e il locandiere, a cui s’è aggiunta una sua donna, fa dei segni come a dire: «E poi anche se casca farà il miracolo di non far male». E la donna fa pur ella dei segni di divozione e pare biascichi la laude Antoni de Paduanu, preca pro su Lodeinu… E io chiudo la porta, e, sì, dico un pater noster anch’io a S. Antonio del Padovano, perché non mi venga come una tegola sul capo. E m’addormento in pace, edificato da quelle anime buone e sicuro d’essere esaudito dal mio Santo e dal suo Bambino.

Ma al mattino è l’ira di Dio: ballonzolano sulla strada anzi l’alba cortei di carrette trainate da buoi: vanno e vengono; il loro frastuono sordo che pare quello d’un passaggio d’artiglierie, è di quando in quando addolcito dal verso che incita e governa i buoi, e spaziato dal fischietto dei treni. Quanti treni ci sono a Macomer? Ma non lo dice anche la guida? È luogo di incrocio delle linee che vanno ai quattro punti cardinali dell’isola; è il nodo più importante della Sardegna». Ho capito!

Ed ecco, dormendo un gaudioso dormiveglia al suono di quel viavai e colla benedizione del sole che viene ora a baciare la mia stanza, mi par d’udire il passaggio d’una legione romana su quella stessa via che da Caralis, un tempo, passando qui saliva a nord, a Turris Libisonis. E sogno proprio duci e guerrieri cesarei. È un tepido mattino.

V’è nel museo di Cagliari una barra di piombo coll’iscrizione: Imp. Caes. Adr. Aug. Essa proviene dalle scorie di quelle miniere romane in Sardegna che promossero la prosperità imperiale.

La via che porta a Iglesias è piana e solatia: spazia su terre fertili divise in vasti settori da siepi di grandi fichi d’india (frutti variopinti, simili a bacche di cero pasquale!); spazia, come s’approssimano le prime montagne dell’Iglesiente, in due lunghe catene a chiudere il piano, su cime tozze e castelli antichi; tocca villaggi dal classico nome latino come Dumusnovas; sfiora giardini e orticelli; e raggiunge il bacino minerario tutta ancor rettilinea e anelante. Qui, da Iglesias dove spira una grande aria di città provinciale parca e opima, si parte in due grandi rami sinuosi e accidentati a investire e a collegare tutta la regione. Noi, seguendo il ramo a sinistra, ci portiamo a Monteponi.

Montagne che hanno perduto la classica vetta, sprofondata entro gli immani vuoti scavati nelle viscere o sbocconcellata qua e là profondamente e crudelmente da bocche di gallerie; assaggi, frane, colline incise da strade, cunicoli, ammassamenti di scorie: vallette chiuse da dighe e abbellite da brevi specchi d’acqua; pianori occupati da tettoie variopinte dei più strani edifici, e fughe di linee ferrate e viadotti e teleferiche e stazioncine di scarico e porticciuoli di scalo giù al mare che si intravvede azzurro. Nelle gallerie, nei pozzi di scavo la vita è nera, il lavoro meticoloso; nelle fonderie s’alternano scene da penna dantesca fra enormi tini di fiamme e lave incandescenti e uomini affannati; negli stabilimenti industriali è tutto un fervore di macchine e congegni governati da mani miracolose.

Dice la nostra cortese guida: In antico romani e pisani trattavano il materiale con metodi inadeguati e una discreta quantità di minerale restava incolta nelle scorie. Noi oggi abbiamo metodi più adeguati: nulla va perduto.

Siamo dunque da più, noi, dei nostri antichi? Sì; e ritorniamo a Cagliari con un senso d’orgoglio.

E salpiamo ch’è sera per S. Antioco. Dolce la città così assopita; dolce il porto. Il nostro piroscafo è giunto dal mare di Sicilia ed è ancora tutto imperlato d’una pioggerellina fina che l’ha accarezzato al tramonto.

© Tutti i diritti riservati