IN GALLURA

di Elio Vittorini

da

Quaderno Sardo, 1932

Giorni di mare, 1933

Nei Morlacchi – Viaggio in Sardegna, 1936

Sardegna come un’infanzia, 1952

Presentazione di Guido Rombi

Il diario di viaggio Quaderno sardo, scritto nel settembre-ottobre 1932 apparve sul settimanale «L’Italia letteraria» il 25 dicembre successivo. Il racconto fu premiato, insieme con quello di Virgilio Lilli, come il migliore fra quelli scritti dai 25 partecipanti al concorso-premio indetto dalla rivista, una delle più importanti del panorama letterario italiano, con una leggera preferenza di fatto per Vittorini a cui fu assegnato un premio di 3 mila lire, mentre a Lilli di 2 mila. (Va detto che i due vincitori non erano alle prime armi: vantavano già importanti collaborazioni con i principali periodici culturali di quegli anni, erano insomma già molto inseriti nel “sistema”, e probabilmente erano due vincitori annunciati, già collaboratori anche dello stesso settimanale).

Le motivazioni della giuria, composta da Grazia Deledda, Silvio Benco e Cipriano Efisio Oppo furono le seguenti, cominciando prima da Lilli, contrassegnato col motto/pseudonimo “Senza motto”, mentre Vittorini concorreva col motto “Amok”.

«Nel primo [“Senza motto”] è, a sprazzi, una gradevole sensibilità giovanile: può tuttavia spiacere un insito umorismo d’impronta leggermente giornalistica; come anche una certa intenzione nel guardare dall’alto in basso i luoghi e le persone descritti. Si può anzi discutere se questo diario offra una fedele impressione sintetica della Sardegna. Ma i particolari che colpiscono l’autore, sia nei tratti fisici del paese stesso sia nelle forme di vita dei suoi abitanti sono ripresi in quadretti immediati, pieni di nervosità, di fresca invenzione, in una lingua che se non sempre riesce a concretarsi in maturità di stile, è snella, brillante e variegata.

Qualità in certo senso opposte sono riscontrabili in «Amok». Ottimo descrittore, con qualche vena di sorriso, dei tipi e dei paesaggi incontrati, il suo tono è più poetico, pur esprimendo con immediatezza una realtà altrettanto precisa. Si vede che l’intenzione dell’autore è stata di trasferire in un piano assolutamente letterario la cronaca del viaggio, liberandola così da un verismo troppo trito. Ciò non avviene senza che la personalità di “Amok” intervenga con eccessiva prepotenza, restando quasi continuamente in primo piano nella narrazione. Difetto o pregio che questo intervento si voglia giudicare nell’economia del diario, vale comunque a mettere in luce una natura molto interessante di artista.

In ultima analisi, non è emersa una tal differenza di valore fra “Senza motto” ed “Amok” da giustificare l’assegnazione del premio all’uno piuttosto che all’altro dei due concorrenti. La Commissione è quindi venuta nella determinazione di spartire il premio: tenendo però a che, in “Amok” risultassero particolarmente apprezzate più sostanziose e liriche virtù di scrittore. A tal fine la somma di L. 5000 viene divisa in L. 3000 ad Elio Vittorini e in L. 2000 a Virgilio Lilli, risultati rispettivamente autori dei dattiloscritti “Amok” e “Senza motto”».

Una completa ricostruzione della genesi di Sardegna come un’infanzia è nel libro di Emanuela Martellini Tempo e memoria nel Novecento italiano (Archetipo Libri 2011, pp. 89-111), che gli dedica tutto un denso capitolo – «L’immobile solitudine di un’esistenza primitiva». Su Sardegna come un’infanzia di Vittorini – rivelando anche un interessante retroscena (pp. 89-90): «La cifra, date le condizioni economiche disastrose in cui versava, fece attivare Vittorini presso l’amico [Enrico] Falqui (redattore dell’«Italia letteraria») con una serie di pressioni e richieste d’intervento per vincere. Ma nonostante la garanzia con la quale Falqui lo incoraggia ad aderire, il premio fu assegnato ex aequo con Virgilio Lilli […] anche se la parte spettante a Vittorini […] salirà a tremila lire di certo per l’intervento di Falqui. Sarà Grazia Deledda, che ovviamente concepiva la “sua” isola diversamente da come l’aveva descritta Vittorini, il giurato contrario all’unica premiazione di Vittorini».

Lo svolgimento tappa per tappa e la risonanza che ebbe soprattutto in Sardegna sono stati invece ricostruiti dal compianto professore Manlio Brigaglia per il Viaggio in Sardegna di Virgilio Lilli, pubblicato da Carlo Delfino nel 1999 (a proposito del quale l’autore e curatore di Gallura Tour ha aggiunto pagine inedite e preziose: SI VEDA QUI).

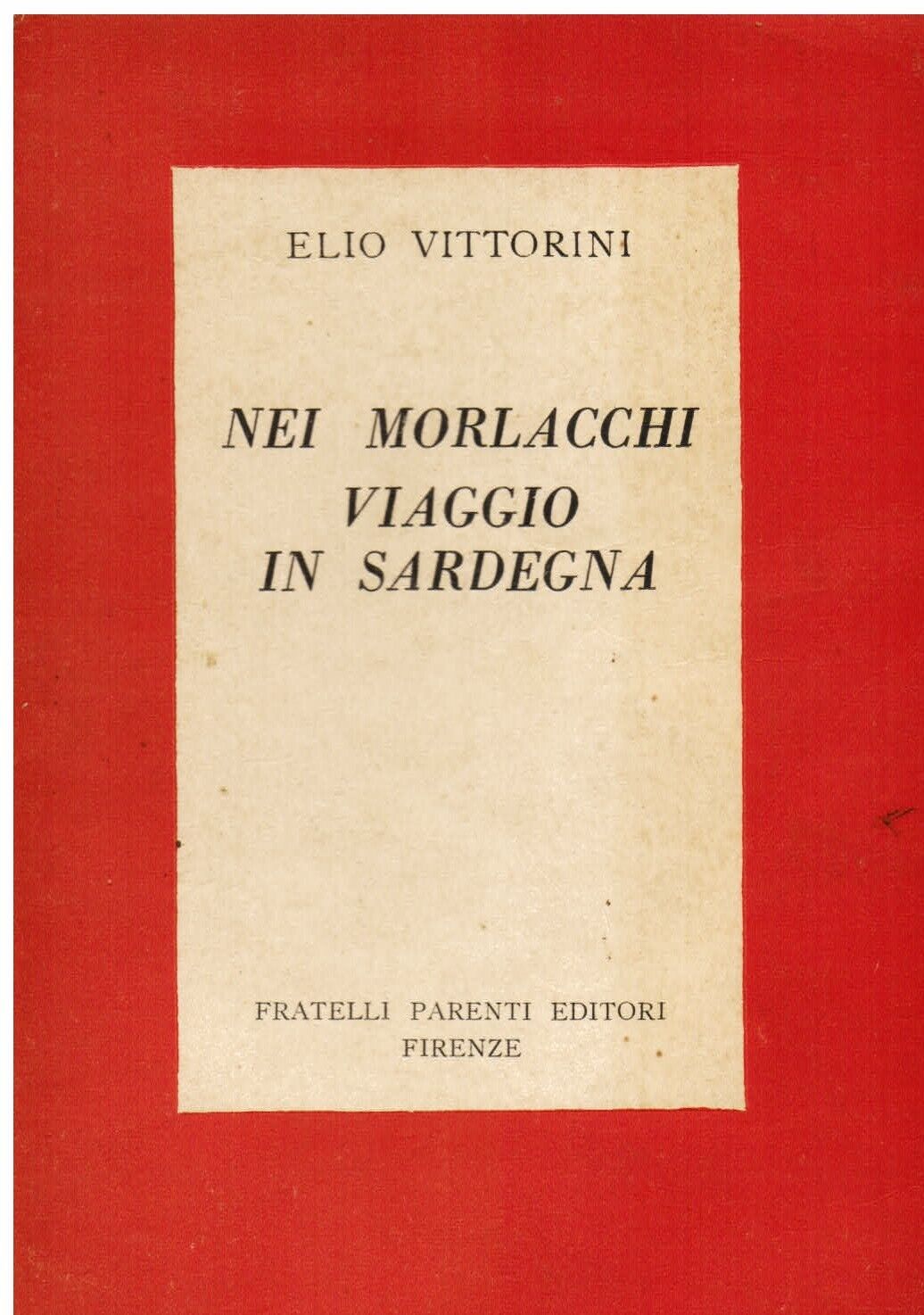

Il diario di viaggio a concorso fu poi più volte ripreso in mano da Vittorini: appena qualche settimana dopo la pubblicazione su «L’Italia letteraria», la consistente parte tagliata (con molta probabilità da lui stesso per far rientrare – come richiesto dalla redazione – il testo prescelto in due grandi pagine, la terza e la quarta del giornale), fu raccolta sia sotto il titolo Giorni di Mare e pubblicata sul numero di gennaio 1933 della rivista mensile «Solaria» (era stata espunta non a caso tutta la parte successiva, e omogenea, alla visita a Carloforte: la narrazione fatta costeggiando la costa occidentale, e poi Palau-La Maddalena-Caprera, prima di reimbarcarsi da Olbia per Civitavecchia: un pezzo equivalente a circa cinque pagine del testo su «Solaria»), e sia su “Il Bargello” (a. V, n. 1, 1 gennaio 1933) col titolo di Gioia Mussolinea, tristezza di Iglesias. Poi, nel 1936, il racconto completo fu pubblicato in libro dal titolo Nei Morlacchi. Viaggio in Sardegna (Firenze, Parenti, 1936), e infine ripubblicato, con pochi e marginali ritocchi, molti anni dopo, nel 1952, col titolo definitivo di Sardegna come un’infanzia (Milano, Mondadori), libro che ha avuto da allora svariate edizioni e ristampe. (Tra gli editori sardi, “Il Maestrale”, nel 2022, a cura di Alessandro Cadoni).

Le pagine sulla Sardegna di Vittorini, anche per il suo particolare impegno profuso a rilanciarle pubblicandole in diversi giornali noti del tempo e poi in libro, s’imposero fin dal principio al centro dell’attenzione facendo discutere e catturando all’autore anche non poche critiche negli ambienti letterari sardi, per cui le connesse vicende editoriali degli anni compresi tra il 1933 e il 1936 furono per l’autore non semplici e anzi travagliate. Vent’anni dopo, però, in una ormai molto diversa stagione storica e culturale della Sardegna, il libro riuscì invece ad ottenere quel consenso di critica e quel successo che prima non aveva avuto.

Nota. Vien da riflettere sul singolare giudizio della giuria a motivazione dei premi di cui – si tenga a mente, lo si è già detto – il più illustre membro era Grazia Deledda. Un verdetto di quelli che oggi sarebbero impensabili: di complimenti per le qualità letterarie dei due scrittori, ma anche quasi fatto apposta a suscitare critiche e polemiche, tra i sardi e in Sardegna. Di Virgilio Lilli si diceva che poteva «tuttavia spiacere un insito umorismo d’impronta leggermente giornalistica; come anche una certa intenzione nel guardare dall’alto in basso i luoghi e le persone descritti. Si può anzi discutere se questo diario offra una fedele impressione sintetica della Sardegna». Come dire, attizzare il fuoco, appunto, in un popolo dal carattere notoriamente alquanto permaloso. Più misurato e parco l’accento critico su Vittorini, accomunato però un po’ a Lilli nell’aver anche lui visto e scritto «con qualche vena di sorriso, dei tipi e dei paesaggi incontrati». E infatti le conseguenze non mancarono: Raffaele Contu, letterato sardo di rilievo nazionale nel trentennio 1920-1950, in stretti rapporti con molti dei più importanti scrittori e intellettuali di quegli anni, e in particolare intimo di Ungaretti, come direttore dei «Quaderni di Novissima», apprezzata rivista letteraria, chiese così tanti e tali tagli a Vittorini per poter pubblicare con lui il Viaggio e non dispiacere ai sardi, che alla fine Vittorini si rifiutò. (Contu, sardo di Tortolì “trapiantato” a Roma, nonno di Luigi attuale direttore dell’Ansa, restò sempre in stretti rapporti con l’isola, tanto che fu, nei primi anni Trenta, anche direttore “pendolare” dell’«Unione sarda» e ricoprì anche incarichi politici a Cagliari). E altrettanto fece «Solaria» che, dopo avergli pubblicato le pagine Giorni di mare, non si sentì però di editare tutto il testo.

Per quanto riguarda il primo libro Nei Morlacchi. Viaggio in Sardegna, il piano editoriale dei Fratelli Parenti si fondò su una «edizione originale» di 200 copie numerate da 1 a 200 per la collezione di «Letteratura» e su una tiratura «fuori serie». Una nota della Libreria Antiquaria Pontremoli di Milano, dice che «Come usualmente nel caso delle edizioni Parenti, venne realizzata una tiratura numerata in 200 esemplari fuori commercio con copertina diversa», e una tiratura fuori serie «destinata alla vendita» (di cui però non sappiamo il numero di copie, presumibilmente tra 500 e 800). Il sottoscritto ha visionato una di queste, conservata presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, da cui traggo che fu «finito di stampare il 10 dicembre 1936».

Pagine molto interessanti riguardanti il travaglio editoriale – i tagli, le pressioni e interferenze (finanche di Ungaretti), anche a causa delle forti critiche e dei malumori del mondo letterario sardo –, delle pagine pubblicate nelle riviste e nel primo libro del 1936, sono in Autografo, volume 16, numeri 40-42, Intrapresa, 2000, e in Raffaele Crovi, Il lungo viaggio di Vittorini. Una biografia critica, Marsilio, 1998, specialmente le pp. 140-41, e al libro Letteratura arte società. Articoli e interventi, I, 1926-1937; II, 1938-1968, a cura di Raffaella Rodondi, Torino, Einaudi, 2008.

Assai numerose sono invece le riflessioni letterarie su Sardegna come un’infanzia dentro la più generale poetica letteraria di Vittorini e dentro il quadro complessivo della letteratura italiana del ‘900. Oltre al saggio di Martellini sopra citato, rimando solo alla presentazione di Silvio Guarnieri nelle edizioni Mondadori e Bompiani, a Guido Bonsaver, Elio Vittorini. Letteratura in tensione, F. Cesati, 2008, e anche, di interesse, leggibile nel web, al saggio di Toni Iermano Per un profilo di Elio Vittorini, in cui vi è anche una ampia bibliografia su Vittorini.

Si faccia attenzione all’occhiello in corsivo, al centro, sotto la relazione della giuria: vi si dice che, poiché il Diario di Vittorini superava «di molto» il limite prescritto di due pagine del giornale, ci si era limitati a pubblicare «le parti sostanziali». (Altrettanto si avvertiva, sarebbe avvenuto per il testo di Virgilio Lilli che sarebbe stato pubblicato nel numero seguente).

UNA PROPOSTA ED EDIZIONE INEDITA DI GALLURA TOUR

TUTTE LE PAGINE DEL VIAGGIO IN SARDEGNA DI ELIO VITTORINI

DA QUADERNO SARDO

A SARDEGNA COME UN’INFANZIA

a cura di Guido Rombi

Il saggio che qui si presenta è il primo in cui si riporta il testo della versione definitiva di Sardegna come un’infanzia, (agosto) 1952, confrontato, passo passo, con quello del libro Nei Morlacchi. Viaggio in Sardegna del (dicembre) 1936, con la prima versione apparsa su «L’Italia Letteraria», il 25 dicembre 1933, e per i paragrafi di Palau e La Maddalena con quella di «Solaria», 1 gennaio 1933.

Il sottoscritto curatore, leggendo di malumori suscitati in Sardegna negli anni Trenta dalle pagine vincitrici di Vittorini, inoltre di pressioni e interferenze (finanche Ungaretti), di richieste di tagli e revisioni per le pubblicazioni successive alle prime, altresì – ovunque – che Sardegna come un’infanzia è il frutto di «una significativa revisione testuale» delle pagine precedentemente pubblicate, è voluto andare non solo a vederle tutte queste pagine che fecero tanto parlare, ma anche a prendere nota di quante e quali siano state le modifiche intervenute tra la pubblicazione di quelle pagine di viaggio nelle riviste e nel libro degli anni Trenta, e l’ultima e oramai celebre versione del 1952, e ha deciso di darne evidenza, per la parte sulla Gallura, riflettendo con stupore che non ci fosse già un libro che ne desse conto, e che la svista è ancora più singolare nel panorama culturale ed editoriale sardo.

Infatti, ai lettori – dagli studiosi ai semplici amanti della letteratura – non può non piacere, e incuriosire, di scoprire-leggere la genesi filologica di Sardegna come un’infanzia, cioè come il famoso Autore sia addivenuto alla stesura e alla sua pubblicazione. In particolare a quelli sardi, e amanti della Sardegna, non possono poi non interessare le parti espunte dai precedenti testi (in realtà, alla fine, essenzialmente dal primo) e mai più ristampate, quindi dimenticate per sempre. Al di là della preferenza di Vittorini per il testo ultimo di Sardegna come un’infanzia, ci potrebbero essere infatti degli elementi – descrizioni e riflessioni, anche solo dettagli – certamente interessanti.

La versione che qui si presenta è quindi una inedita proposta culturale – limitata alla Gallura – fondata su tutte le pagine del viaggio in Sardegna scritte e revisionate da Elio Vittorini.

Lo stesso lavoro è stato esteso a tutto il testo per una edizione integrale in libro, su cui già ci sono contatti editoriali.

E connessa a questa Proposta ce n’è un’altra, formulata anche a presentare lo scoop di Gallura Tour su Virgilio Lilli. E cioè che – a seguito della versione integrale del suo Viaggio in Sardegna già nelle disponibilità del sottoscritto curatore – oggi sia ben possibile e anzi auspicabile una edizione unificata dei testi dei due illustri vincitori di quel famoso premio letterario, proponendo uno dopo l’altro, tappa per tappa, i brani di Sardegna come un’infanzia di Elio Vittorini e di Viaggio in Sardegna di Virglio Lilli. Ne verrebbe fuori un prezioso “nuovo” libro di viaggio sinottico sulla Sardegna, dando così ai lettori la possibilità di leggere, gustare, parallelamente e comparativamente, le “penne” dei due grandi scrittori.

Infatti seppure Vittorini ci si sia dedicato di più alle sue pagine (e gli esiti del suo restyling «Gallura Tour» li offre per la prima volta ai lettori), non per questo un confronto tra i due grandi scrittori non può essere fatto, e anzi assolutamente lo merita, tanto più oggi che il Viaggio di Lilli può essere proposto nella sua versione completa.

Come infatti non considerare interessante avere sotto un unico sguardo in che modo i due grandi scrittori abbiano ritratto luoghi e paesi? Dove e soprattutto in che modo – visitandoli – abbiano posto gli occhi e il pensiero e poi intinto i fogli del loro diario?

Ora che abbiamo la versione completa dello scritto di Virgilio Lilli, altroché se si può[1]. (Anticipo già che non sono pochi i passaggi che si prestano a essere letti proprio uno accanto all’altro. E presto «Gallura Tour», a dimostrare l’importanza e il fascino dell’ “operazione” ne proporrà un saggio dimostrativo per la Gallura).

[1] Contrario o scettico su un loro confronto si disse Giuseppe Fiori nel suo scritto intitolato Un grande giornalista (ed. Delfino, pp. 75-79). Leggiamo i brani in questione: [Virgilio Lilli] «Non darà grande peso all’operina giovanile premiata da Grazia Deledda, Silvio Benco e Cipriano Efisio Oppo. Non vi è più tornato per un qualche rifacimento, in ciò diverso dall’altro vincitore ex-aequo, Elio Vittorini. Lo rimarco per prevenire un equivoco. Il lettore potrebbe essere portato – ora che li ha entrambi – a mettere a raffronto i due testi. Ingiusto per Lilli. Vittorini ha rimesso mani nella molto sintetica stesura originaria, l’ha riscritta, ha aggiunto un numero considerevole di pagine. Un lavoro di lunga lena. E quel che ne è uscito è tutt’altra cosa rispetto al diario premiato e pubblicato da L’Italia Letteraria nel 1932».

Oggi possiamo ben dire che si tratti di un parere erroneo formulato sulla scorta però delle informazioni mediate e viziate in possesso di Fiori: innanzitutto l’articolo di Lilli, che essendo privo quasi dell’altra metà, inevitabilmente appariva a Fiori non sufficientemente confrontabile con quello di Vittorini. E poi è viziato, dal passa notizia ormai d’antan e sempre ripetuta – succede a tutti di prendere per buone le cose già affermate – delle notevoli rielaborazioni di Vittorini del suo testo fino ad arrivare a Sardegna come un’infanzia. E cioè non è vero che nella conclusiva edizione del 1952, vi siano in più «un numero considerevole di pagine» e quindi non è vero che la stesura originaria fosse «molto sintetica» rispetto a quella definitiva. No, ma proprio no: nella versione definitiva non sono così molte le parti aggiunte rispetto al testo licenziato ai giornali, e la loro lunghezza è pressappoco pari a quelle eliminate in revisione. Che poi è da dire che le differenze non riguardano affatto la pubblicazione del 1952: infatti la lettura comparata, riga per riga e parola per parola, tra questa e quella del 1936 Nei Morlacchi. Viaggio in Sardegna (Nei Morlacchi è una poesia che fa da introduzione al viaggio) evidenzia che la revisione apportata da Vittorini sui Morlacchi è dello zero virgola: davvero si tratta di una rifinitura limitata a qualche parola, qualche virgola, qualche interpunzione; insomma il testo di Sardegna come un’infanzia è già tutto in Nei Morlacchi. Di diverso, ma anche di notevole, fra i due è il titolo Sardegna come un’infanzia, il titolo perfetto per il raccome come già fin dall’inizio, un titolo che da solo valeva l’opportunità di una nuova edizione facendola diventare (credere?) come una nuova edizione. (Detto diversamente, la rielaborazione del testo stampato sui giornali nel dicembre 1932 e gennaio 1932 si compie e si conclude di fatto col libro Nei Morlacchi. Viaggio in Sardegna non essendoci nella pubblicazione successiva che pochi “ricami”).

Questa proposta, questa edizione di Gallura Tour – seppure per ora limitata solo alla Gallura – di tutte le pagine editate nei diversi momenti sopra detti del Viaggio di Vittorini servirà a dare finalmente piena contezza delle famose revisioni (a parere mio piuttosto sopravvalutate ed enfatizzate).

La differenza più rimarchevole tra Vittorini e Lilli è invece semmai questa: che le pagine di Vittorini furono guidate da una ben precisa idea, un disegno, un progetto insomma, quello infine espresso chiaramente nel titolo definitivo Sardegna come un’infanzia; e sono pagine più da narratore e romanziere, sono più libro di quelle di Lilli; le quali, altrettanto bellissime, sono invece più estemporanee, improvvisate, da giornalista-osservatore-narratore.

LEGENDA

Il testo in carattere “normale – grigio, come questo di questa riga – si riferisce al testo rimasto inalterato in tutte le edizioni.

In carattere arancione, tra parentesi quadre, sono segnate le parole e le righe delle pubblicazioni espunte dall’edizione del 1936 e 1952, che perlopiù sono identiche. Le poche revisioni apportate sul libro del 1936 saranno contrassegnate appunto indicando l’anno. Quando le parole evidenziate in rosso sono precedute anche dall’asterisco è per segnalare che vi è stata solo la correzione di quelle parole. Di volta in volta si segnalerà l’edizione modificata.

In carattere blu si sono invece evidenziate le parole, le righe, i brani non presenti nel testo del 1932 e pubblicati successivamente nei due libri, come sopra detto. Nei pochi casi in cui l’edizione del 1952 ha modificato anche quella del 1936 lo si è specificato nel testo.

Altri residui tipi di revisioni apportate da Vittorini sono comunque opportunamente segnalati.

IN GALLURA

di Elio Vittorini

da

QUADERNO SARDO, 1932

GIORNI DI MARE, 1933

NEI MORLACCHI. VIAGGIO IN SARDEGNA, 1936

SARDEGNA COME UN’INFANZIA, 1952

[Figari e Tavolara – titolo inserito dal curatore]

Tutto spento il piroscafo naviga, come cosa inerte della natura. Pure, dentro, comincia a destarsi con crepitío di passi e di voci e fra poco sarà di nuovo un mondo anche lui. C’è gente, dentro, che ha dormito, ha sognato, e adesso si agita nelle minute faccende del mattino, per essere pronta a sbarcare prima del sorgere del sole, un po’ con una fretta da ragazzi che debbano correre in ore impossibili a scuola.

Sul ponte è freddo, umido, pare sia [*fosse] piovuto. Il cielo in alto, dianzi era scuro ancora, ma un vago chiarore è nato attorno alle cose e già distinguo gli alberi, le lance di salvataggio, la ciminiera… Il cielo diventa sempre più lieve nel suo azzurro di foglia. Un lume s’è acceso un istante dietro a un vetro del ponte di comando, quindi s’è spento e un volto incerto e assonnato d’uomo ora guarda nell’alba di lassù.

[Ho l’impressione d’essere per mare da mesi, ho dimenticato che cosa sia una città e le colline intorno. Né c’è altro per me che la Sardegna, sulla faccia di questi oceani del diluvio. Innanzi, a prua, masse oscure come di nubi si rimuovono. Una linea di strane e dense nubi che s’avanzano a testa bassa, mezze in acqua. Che possa esser terra non si crede. Crescono una dietro l’altra quasi di là in poi immani branchi occupassero la distesa delle acque. E le prime aprono larghe spalle, sembra stiano per alzarsi e montare in cielo. Allora s’intende la loro natura rupestre. E’ terra, non v’è alcun dubbio. Mai ne vidi sul mare così oscura e aggrondata.]

A destra e sinistra poi si spalanca una terra, a picco. [*A destra e sinistra si spalanca a picco.] Da una parte è capo Figari con una minuscola luce gialla in cima: un faro; ma piuttosto si pensa a un uomo che agiti una lanterna da ferroviere verso di noi, e sia accorso all’ultimo momento. Dall’altra parte è Tavolara, un’isola che dicono deserta, e proprietà d’un tale che ci va per la caccia.

Tavolara; forse viene da tavola; e veramente è un enorme blocco calcinoso che in questo chiarore violetto di zolfo [*solfo] pare si accasci e debba sprofondare nell’acque, bruciata dentro. E che sia un’isola non si vede. Cupe masse alle spalle la riprendono. E al moto del piroscafo, tra tanti blocchi azzurri o biancastri che ci girano attorno si ha quasi il senso d’essere entrati in un mare d’altipiano e di navigare in ascesa: verso l’estremo tetto dell’universo. [e di navigare in ascesa: uccelli neri, dal filo delle rupi, verso l’estremo tetto dell’universo, si buttano giù a capofitto, si direbbe che facciano un tuffo, ma sfiorano un’onda appena poi vengono altissimi su di noi con ali ferme. Tre. Cinque. Potrebbero essere corvi. O perché no aquile?

La Tavolara intanto ci si è messa alle spalle e un odore di fumo mattutino passa nell’aria. Odore di un lontanissimo forno, che si stia ardendo per il pane. Eppure sembra impossibile che oltre quell’erta costa vi siano lassù casolari, vi sia gente. Lassù è al di là del mondo di tutti i giorni. Una superficie lunare.

E questo piroscafo, con la sua ciminiera fumante, è strano come abbia fatto a penetrare fin qui. Striscia carponi tra le due coste addormentate. E d’improvviso, con incredibile impertinenza, lancia un fischio…]

Ma al di sopra delle rupi l’aria è candida. Si apre un circolo d’acque serene e una terra rosea, bassa, appare in giro. Di nuovo fischia la sirena del piroscafo. C’è movimento di marinai sul ponte. A prua tutti i viaggiatori di terza, la maggior parte militari, urlano eccitati. Mentre i viaggiatori di seconda e prima classe mandano fuori, coi facchini di bordo, le valigie.

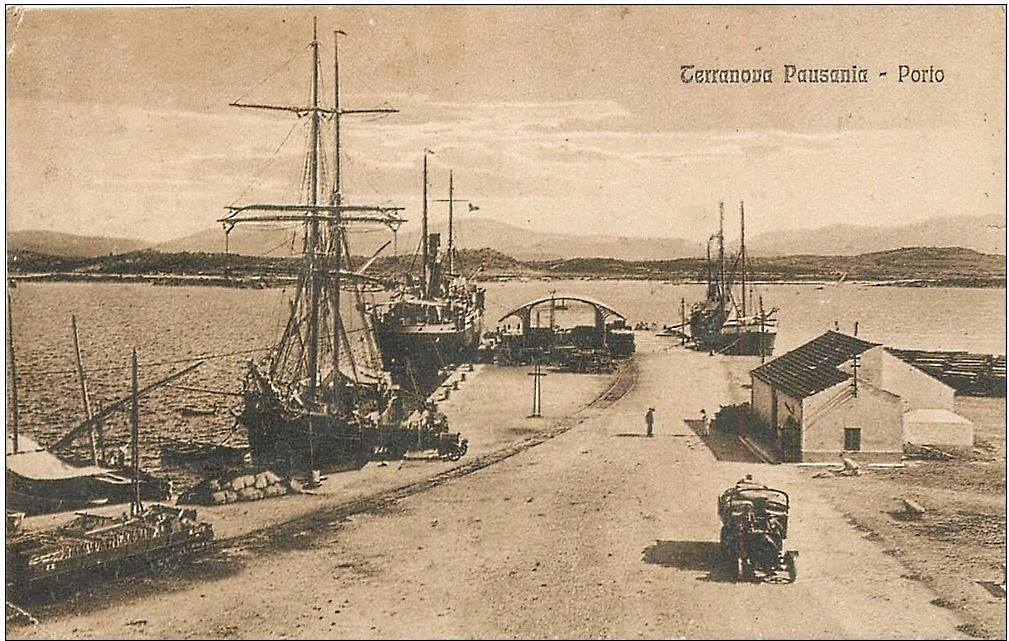

Baia di Terranova

Ecco, siamo nella baia di Terranova. Chiusa da ogni parte, non si capisce per quale buco si sia passati. E il mare non è più quello di prima. Piuttosto un lago. L’impressione d’esser saliti si fa sicura.

L’alta costa fu scalata e qui, dinanzi a queste sponde così basse, sembra d’essere già al cuore dell’altipiano. Specie se ci s’accorge che quella rosea terra di colline è tutta roccia. Direi che si tratta d’un lago vulcanico. E nell’acqua affiorano banchi d’un lustro candore [calcinosi, come torpidi bastioni all’agguato]. Lunghi gemiti, anche, rompono l’aria fredda come fratture proprio dell’aria: bianchi uccelli che si spiccano in volo e si rituffano agitando con goffaggine le ali: albatri, gabbiani… Palpitano come scossi da morte. E abbracciano invisibili compagni.

[Lunghi gemiti, anche, rompono l’aria fredda. Fratture proprio dell’aria? O boati? Ma ecco bianchi uccelli spiccarsi in volo e rituffarsi agitando…]

Sperso, nella luce del primo sole, s’ode un lungo chicchirichì. Dove? Forse dal fondo della stiva? Eppure è suonato nell’aria che ancora ne vibra; nel freddo; e da molto lontano. Ed è [un] canto senza gioia, quasi triste, come di un gallo cieco. Un altro chicchirichì risponde, con la stessa cadenza accorata, e un altro, finché da ogni parte si destano invisibili pollai.

[Si chiamano, questi galli che non si sono mai conosciuti, nell’immenso mondo conosciuto, e con codeste grida di allarme si fanno un attimo inquietante di compagnia. Una favolosa compagnia. E c’è nei loro canti una imponderabile necessità che non ha nulla in comune con la spontanea vuota festevolezza di quelli che avvampano dalle aie nelle nostre campagne al levar del sole.]

Ma intanto ci fanno avvertire la presenza di una vita umana, una segreta vita in pollai e abitazioni sotterranee. Oppure ci dev’essere un villaggio al di là dagli orli di questo cratere marino [lacustre]. Invece, in una bianca polvere che dirada, una fila di casette allineate lungo l’acqua appare dove non avrei mai pensato.

È qui, a mezzo miglio, Terranova fabbricata sulle rovine dell’antica Olbia, dicono le storie. Piccole case che vien voglia di contare.

Non c’è una barca innanzi ad esse. Né battelli. Tuttavia una vela passa a fianco del piroscafo. Larga, pesante, d’un colore antico. E va veloce mentre l’aria è così agghiacciata che ai nostri pennoni le bandierine pendono inerti. Un’altra va su, s’apre dietro a uno scoglio – e là dietro se ne sta ferma. Che ce ne sia una dietro a ognuna di queste rocce – [*: –] tutte pronte a balzare e correrci addosso?

[Si pensa a flottiglie di giunche rintanate nella melma di un estuario: a un’avventura tra Cartagine e la Malesia…]

Ma è solo un attimo di leggerezza; e ne avverto la frivolità liberandomene subito. Piuttosto è l’immobile solitudine che di quella vela mi colpisce; e ricorda secoli di esistenza primitiva; ciò che mi dà il primo certo presagio del carattere di questa terra.

Terranova

Dalla scaletta del piroscafo si scende sotto a una tettoia e dirimpetto c’è un trenino dagli sportelli spalancati che aspetta. È ancora illuminato, sebbene lievi fiocchi di sole si dilatino nell’aria. Qualche altro lume abbandonato brilla alle travi della tettoia e, dietro, anche negli uffici deserti della stazioncina.

I militari che dianzi schiamazzavano sul ponte di prua – e son tutti ragazzi del continente – assaltano le terze; il resto dei viaggiatori con calma, direi con tristezza, prende posto nei vagoni ai cui cartelli leggo il nome di Cagliari o Sassari, ma sembrano assai meno preoccupati di come li ho visti salire sul piroscafo a Civitavecchia: si sono liberati da una irrealtà – dall’irrealtà della traversata e di tutta l’avventura continentale – e riacquistano il passo degli aborigeni sulla loro terra che soltanto essa è terra.

Quanto a noi [siamo un pugno di scioperati, abbiamo pure delle donne, oh, e] una grossa macchina di quelle corriere ci attende un passo più in là. Dentro si sta comodi[ssimi]: a volersi sdraiare si potrebbe – e fare a pugni anche. Ma si parte ed è sopra una specie di molo che corriamo: una lunga gettata di roccia bianca su cui la strada ha polvere e fango d’una vera strada e accanto, senza terrapieno, il binario deserto della ferrovia. [Di colpo, con un fischio che si direbbe lanciato da un ragazzo, il trenino ci sorpassa agitandosi in modo buffo, scondinzolando con l’ultimo vagone.]

Alle prime case – stop. Si bussa a un caffè sprangato; perché abbiamo fame. Si va in giro per le vie disabitate – vie in insensibile declivio da una parte all’altra che mostrano come Terranova sia fabbricata sul dorso d’una foglia. Fabbricata con timidezza, di case che non hanno osato sollevarsi più su delle porte. E da una parte e dall’altra le vie finiscono dentro l’acqua che le ultime case quasi sfiorano coi tetti. [Ho sentito parlare di città messicane, costruite alla punta d’un filo di terra in mezzo a un lago; e questa prima cittadina di Sardegna che vedo, ne ha tutta l’aria. Non m’ero sbagliato quando Sardegna e Messico mi si son messe insieme nella fantasia, alla vigilia di questo viaggio. Sardegna come Messico, come avvessi traversato un mare di venti giorni da ogni banchina d’Europa… Che scappata! Davvvero sono un essere felice.]

A grandi passi pesto nel terriccio umido della strada e sotto sento la roccia, metallica, che qua e là affiora e forma capricciosi marciapiedi e gradini dinanzi alle soglie. Le porte sono spalancate, si può guardare in ogni casa e vedere che c’è un letto rifatto già, con la coltre rossa sopra, un tavolo, e oleografie alle pareti; dalle travi del soffitto pendono ghirlande di cipolle; né si avverte la presenza d’anima viva; – ma se mi fermo, ad osservare più attentamente, lesto e senza il minimo cigolio l’uscio mi si richiude sulla faccia.

Ed ecco una fila di donne, cinque o sei, se ne va strisciando lungo i muri. In fila indiana, serrate in scialli neri, con le lunghe gonne nere toccano il suolo appena e svoltano in una via traversa, come volpi in fuga. Altre isolate si raggiungono, si mettono in compagnia, la seconda dietro alla prima, né si parlano, e subito si rintanano in un cortile. Eppure non sono apparizioni funebri [o monastiche]. A capo curvo e lo scialle chiuso sul mento mi ricordano le donne della mia infanzia di guerra a Gorizia che si aggiravano così per le loro faccende sotto il cielo che sibilava, e avevano come queste una strana leggerezza d’andare.

– Nei cortili e nei vicoli c’è folla di bambini e non capisco perché non osino invadere la via. I loro schiamazzi occupano la silenziosa cittadina solo a zone, ciuffi d’alberi in un deserto. E, a proposito, non si avverte l’esistenza di un albero; non c’è fruscio di foglie, non c’è nemmeno fruscio d’erba [d’erbe] in quest’aria che pure è d’aperta campagna.

Galline straccione disperatamente grattano nel terriccio.

A qualche porta che ha l’aspetto di bottega chiedo se posso avere della frutta. Ho fame. Ma non hanno da vendermi che pomodori. Mi mandano di porta in porta e dappertutto non vendono che pomodori. O cipolle rosse. Poi, come una inattesa provvidenza, mi indicano un giovanotto in abito di velluto alla cacciatora che traversa la via. È il primo uomo che vedo, qui, e porta in spalla una pertica carica di roba. Roba pennuta. Pernici. A tre lire il paio, – offre. [ed. 1932 e 1936. Eh, – ma io davvero non avrei intenzione di spennare e arrostire. Infine trovo dell’uva. Camminando mangio e nessuno si cura di me. Mi fossi posto ad arrostire quelle pernici in mezzo alla strada sarebbe stato lo stesso. Sembra che tutto qui debba riuscir naturale, come in un terreno d’accampamento.]

Però sento che qualcuno mi spia. È un vecchio monumentale, in stracci di velluto. Un curioso del luogo. Appena intende che ho idea di parlargli, quasi per tagliar corto, a bruciapelo mi attacca chiedendomi se siamo venuti a Terranova per “far la caccia”.

«Già» rispondo [ed. 1936 segue con la mia leggerezza abituale]. E sorrido anche, cercando di passare io dal lato delle domande. Ma il vecchio mi squadra da capo a piedi, saluta sottovoce e mi volta le spalle. Se ne va offeso della mia mancanza di serietà… Sapeva in modo certo che non siamo venuti per la caccia e la mia risposta sventata mi ha reso indegno, ai suoi occhi, d’ogni considerazione umana. E capisco che la sua domanda era piuttosto un’esclamazione, un modo di esprimere la sua meraviglia come mai eravamo venuti, fin dal continente, in questo suo deserto di caccia e non facevamo la caccia.

Altipiano di Gallura

Subito fuori dal caseggiato di Terranova l’orlo vulcanico che circonda la baia inghiotte la cittadina e, a un chilometro, anche l’ampio specchio lacustre. Sollevati contro il cielo si corre su una superficie convessa che pare s’inarchi e dilati e debba scagliarci da un momento all’altro nello spazio. E si corre incredibilmente con questo macchinone dall’aspetto pachidermico. Abbiamo due autisti [*chauffeurs], uno al volante mostra i denti alla strada, con ringhioso accanimento, l’altro in piedi aspetta di dargli il cambio appena si stanchi; ma più che premura ha impazienza, una voglia da ragazzo di prendere il gioco al compagno. Si direbbero fratelli, tanto si somigliano. A tratti si guardano e un misterioso sorriso ironico passa sui loro volti. – La strada è ottima per la nostra corsa pesante. Dice uno [degli chauffeurs] che tutte le strade in Sardegna sono e furono sempre così buone. È bastato aggiungere un lieve strato di terra sulla roccia che il continuo passaggio dei popoli aveva reso liscia e uguale. Eppure quasi non si distingue nella crosta intorno. Per chilometri [e chilometri] non si scorge un uomo né un tetto. E l’impressione dell’altipiano si precisa nel senso di una maggiore prossimità della sorgente solare.

Nell’aria ce n’è l’odore: del sole. [Odore] Di fuoco puro, privo d’ogni acredine di combustibile. E [odore] di pietra secca. Ma di brughiera anche. E di spoglie di serpi. Odore di Sardegna… [Capisco che qui potrebbero formarsi sette di adoratori del fuoco sacro. Forse in passato ve ne furono. E carponi sotto le macchie, cannibali con una fiamma nei capelli, arrotano tra i denti selci mortali. Fermi un attimo a motore spento, m’è parso udirne il crepitio. O era una perduta frana a pie’ di quei picchi che assaltano l’orizzonte. Montagne che si affilano al sole. Blocchi erti, creste.]

Non s’avverte il volo d’un uccello e par strano che invece, come dicono, quest’aria sia popolata di pernici. Però, ecco a distanza un colpo di fucile, e un’oscura falda si distacca dalla brughiera, palpita, ricade oltre l’orizzonte. Mai avevo visto uno stormo così compatto.

[A parlare non ci s’intende, la voce non vibra attorno a noi, a urlare risuona in sfacelo nella cateratta dei graniti.]

Lontani i graniti, sono montagne rosa. Più alto e più rosa, il Limbara, occupa metà dell’universo intorno. E crepita, si affila al sole.

[*Lontani. Sono montagne rosa. E più alto e più rosa, il Limbara occupa metà dell’universo. Anche metà del cielo è suo. Nell’aria riverbera. E la luce, come all’alba, ma in un’alba rovente, ritorna rosea.]

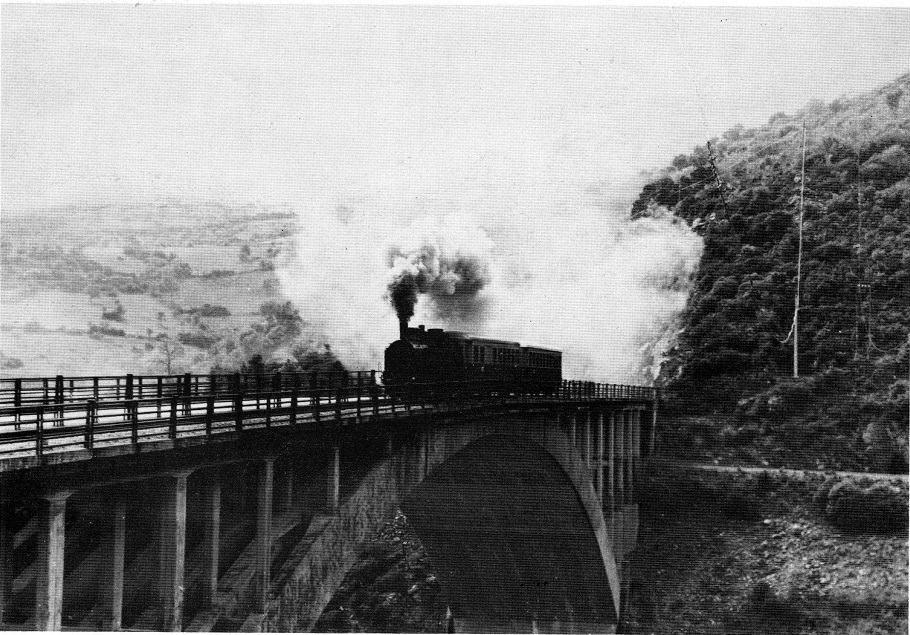

[Il trenino – La ferrovia – inserito dal curatore]

A un certo punto, accosto a noi sulla roccia calva, sbuca dal pietrame il binario smagliante della ferrovia.

È un piccolo stretto binario che ricorda quello dei tram elettrici. Ma non riesco ad associare questo ricordo con l’aspra natura che ho intorno. Penso piuttosto a trenini di minatori, a ferrovie improvvisate verso giacimenti d’oro attraverso il deserto australiano.

Ed è curioso come questa ferrovia sia semplicemente montata, non intacchi il suolo, e si snodi, su, giù, senza paura di salti e di curve, assecondando il capriccio della montagna.

Non s’è fatto neanche il terrapieno. Dinanzi a un ostacolo, gira, non ha badato a scavarsi una galleria. Su uno scoscendimento cala senz’altro, trascurando di incastrarsi, come le pretensiose ferrovie d’altrove, in un letto più agevole.

Ed eccolo il trenino col suo incredibile fischio da capraio. Non è quello che ho visto stamani a Terranova. Un altro, composto di carri merci e carri cisterne. Ci viene incontro. Sbuffa. Si arrampica, ridiscende come giù per una scala, si dimena da tutte le parti e talora si ritorce come a volersi mordere la coda. Sembra corra in libertà, facendosi il binario via via.

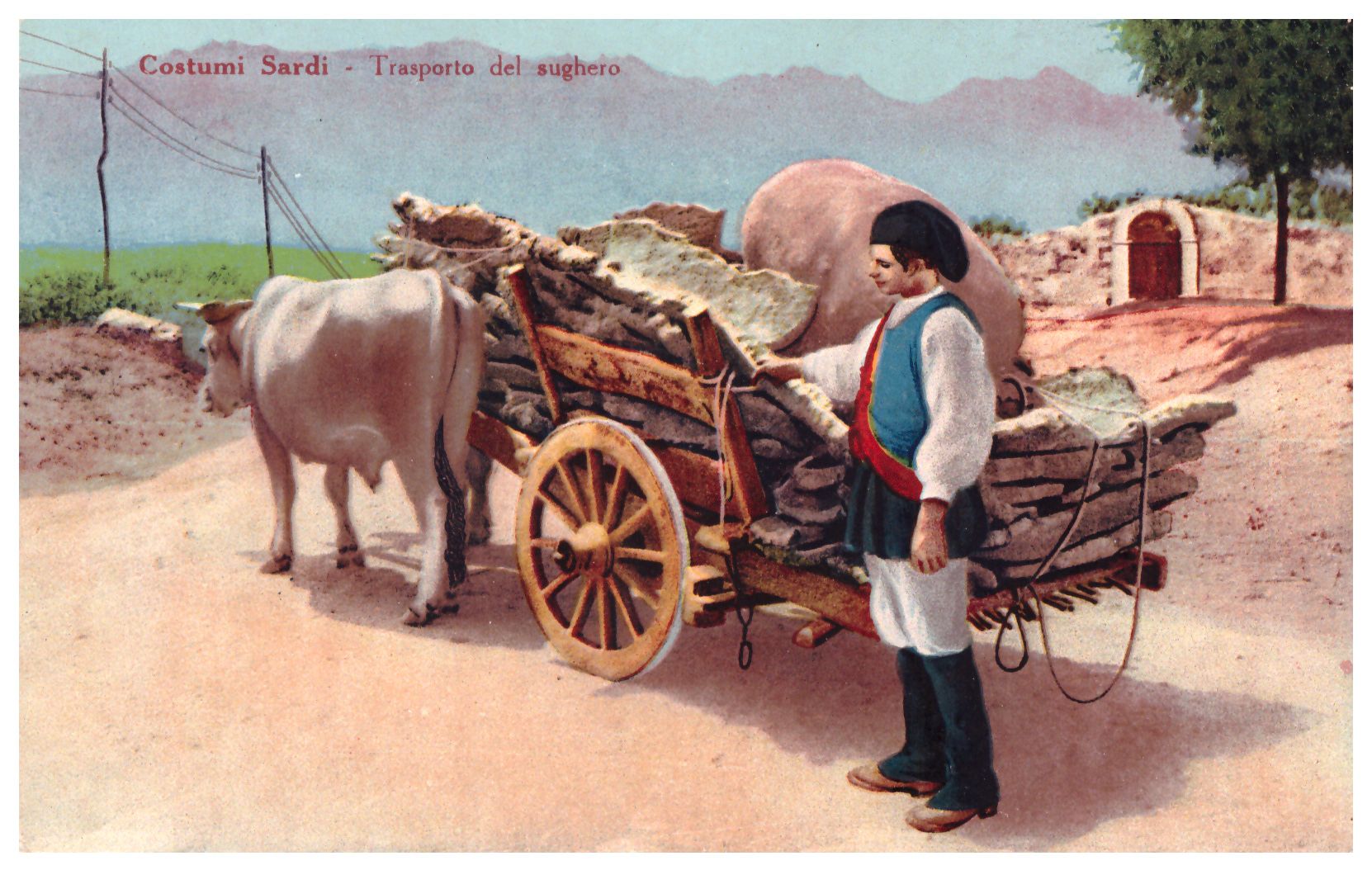

I sugheri

Una vena d’acqua è affiorata sulle lastre, profonda da immergervi il piede. Ma è chiara, colore anch’essa del granito. A poco a poco si stringe nelle sue sponde e suscita un’irta vegetazione, che la ricopre.

Seguendola s’incontrano alberi, qualche ontano, qualche ulivo. Alberi dalle fronde di cenere, d’un verde spento.

Poi sugheri. Somigliano all’ulivo, dal fogliame un po’ più canuto, un po’ più arruffato, ma hanno tronchi che sanguinano. Dal piede fin sotto l’attaccatura dei primi rami, esattamente, la corteccia è stata sbalzata via. È rimasto il tronco vivo. In alcuni d’un rosso fulvo, in altri come cuoio conciato. Altri, sotto l’azione del sole, hanno preso una tinta violacea. I più vecchi, che furono scortecciati l’anno scorso, si sono ricoperti d’un muschio bluastro. Ma non ce n’è uno intatto. Anche certi arboscelli, dal corpo sottile, [1936 dopo corpo sottile no virgola] mostrano un piede sanguinolento. Strano, per questo taglio come sembrano vivi! Viene spontaneo pensare: povere bestie… [Suscitano idee paurose di scotennatori e quasi si teme per il nostro cuoio capelluto: che non finisca appeso a qualche sella.]

D’albero in albero si arriva dove è tutto pieno. Echeggiano colpi d’ascia. Tak. Tak. Un bosco, ma non fitto, e battuto bene dal sole. S’ode gente che parla. È il tempo del raccolto.

Ed ecco gli uomini circoncisori. Sono tre. Vanno intorno e palpano i tronchi degli alberi che, intatti, somigliano affatto all’ulivo. Ne trovano uno che li soddisfa, diritto, d’acerbo fogliame, e giù al collo e alla caviglia due colpi d’ascia. Poi con un ferro completano all’ingiro le due incisioni e dall’alto in basso tirano una fenditura. [Si direbbe lo sventrino.] Il più anziano dei tre caccia le mani nella ferita e l’allarga. Ne cola un’acqua rosea che per un rigagnolo scorre sul terreno finché non incontra la roccia; e là stagna. Di queste pozze d’un sangue delicato, che lievemente vapora, il suolo del bosco è cosparso. E un più delicato aroma ne esala, [1936 dopo esala no virgola] un triste aroma, come d’una resina d’erba.

Intanto la corteccia ha ceduto, ha un’elasticità di gomma, così fresca, e si apre, sguscia via, lasciando ignudo il tronco. D’una puerile nudità rosa. [*D’una rosea, puerile nudità.] Sembra tenero, che si possa spezzarlo tra le dita, come il gambo d’un fiore. E l’albero, su, dove è ancora un albero, si liscia nelle sue foglie con l’ossessione d’un uccello ferito che del suo male non urli per un interno terrore.

Da una parte [*Da canto], le spoglie della singolare scuoiatura sono stese ad asciugare. Spalancate al sole sono rosa anch’esse, ma d’un rosa un po’ [1936 lietamente] osceno [*1932 ma d’un rosa d’ostrica, – lietamente oscene]. Non hanno più nulla di terrestre, tanto meno di vegetale. E le spoglie già secche, ammucchiate in catasta, hanno preso quel noto aspetto del sughero che, da bimbi, come le spugne e i coralli, si pensava estratto dai fondi del mare.

Da qui, in carri colmi, lo portano a Tempio o a Calangianus, alle fabbriche. Sono fabbriche rustiche, s’intende, di operai che lo lavorano col coltello, dopo averlo bollito dentro calderoni che, infissi nel pavimento, vengono scaldati da un fuoco di legna acceso in cantina; come si fa la ricotta in certe mandrie.

Ne fabbricano tappi. Oppure lo spediscono alle ditte specializzate di Barcellona, di Marsiglia che pare apprezzino il sughero sardo a preferenza di quello, scarso del resto, delle Baleari, o, troppo turgido, del Marocco. Peccato renda poi così poco.

Ogni albero, in due o tre anni, poche lire; e divise fra tanti, da chi piantò l’albero a chi taglia tappi. Ma tutta la Gallura e mezzo Logudoro ci vivono.

Tempio

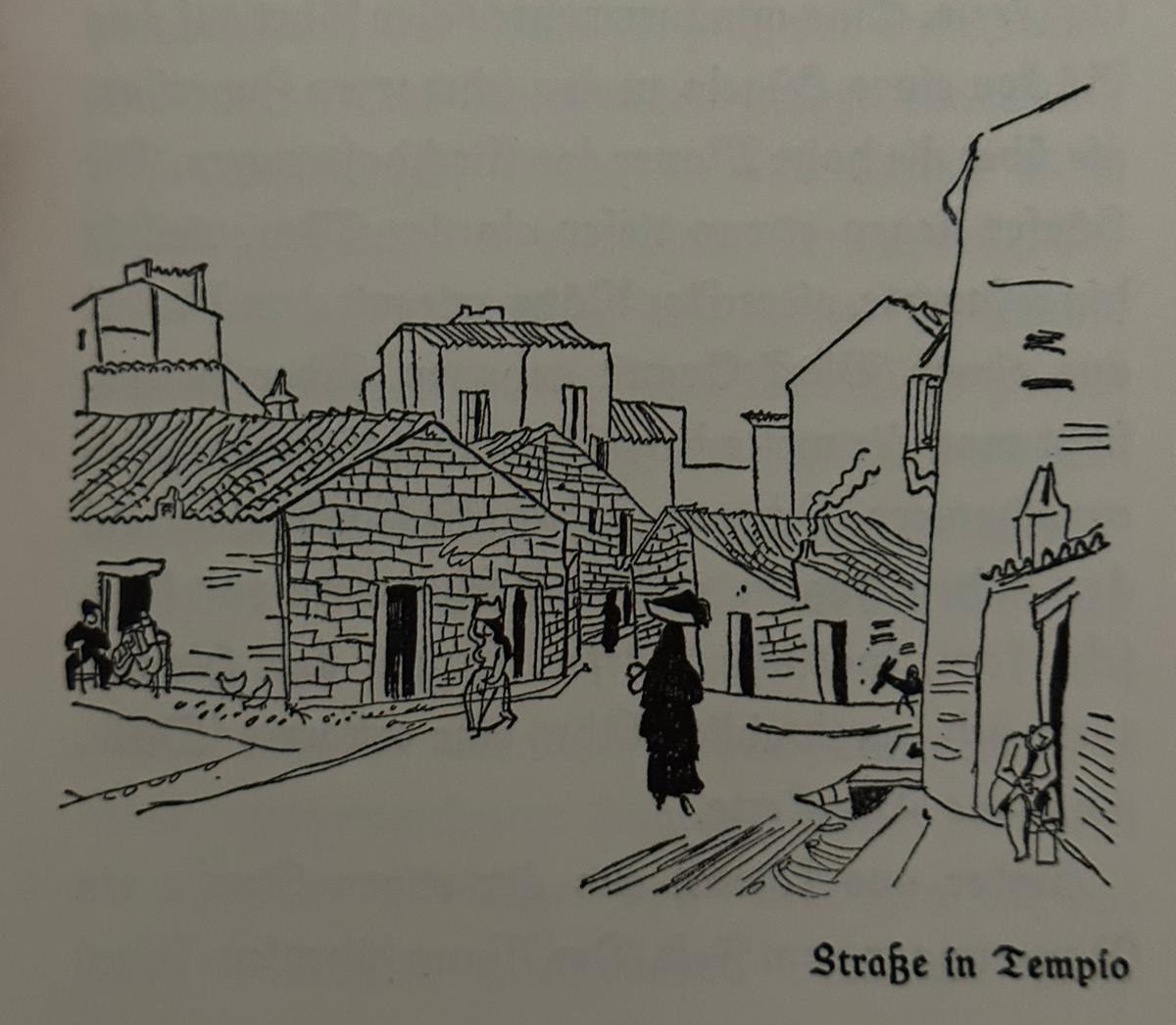

Tra le case di Tempio ci si trova di colpo. Pareva una delle tante alture deserte e invece di girarla ci siamo andati dentro. E si vede, che siamo in una via, [*E si vede che siamo in una via – senza virgole] dai buchi neri delle porte e delle finestre.

In piazza scendiamo dinanzi alla locanda.

Non è una piazza, è una piattaforma di granito e dietro ai muri che la chiudono subito lo sguardo corre al candido barocco d’una chiesa. È la prima cosa che attrae sebbene dopo la si trascuri; la sola cosa viva; il resto delle fabbriche è di duemila anni fa. Il sole è alto, al centro del cielo. Il granito del lastrico ha come un velo di cenere.

Ma la piazza è piena di gente, tutti uomini, che ragiona sottovoce o sta a guardarsi aspettando di udire nell’aria lo scoppio di qualche cannone di guerra. È giorno di lavoro, è lunedì; strano come non abbiano nulla da fare.

Si nota qualcuno, dall’aspetto cittadino, capitato qui da Sassari o da Cagliari per commerci, con una borsa sottobraccio. Raso di fresco, ed estivo, è qui uno straniero; non meno d’un incredibile cinese che, in spolverina da viaggio, gira sovraccarico di collane.

I nativi [*1932 e 1936 Gli indigeni] hanno le guance piene di barba corta e ispida, che penso si taglino a punta di forbice; scuri di pelle non pochi però hanno occhi chiari. E con quegli occhi nordici vanno attorno cercando continuamente il cielo inquieti, né mai accennano a sorridere. Indossano panni neri e grevi, e un mantello a cappuccio che li oscura in volto di più. E in fila indiana, con quel cappuccio da notte di lupi, salgono altri da una gradinata nella piazza, armati di fucile. [*nella piazza, al ritmo di tamburo del loro passo pesante. Sono armati di fucile.]

Andando per le stradette si vedono quelli che smontano da cavallo, e attaccano le bestie a un chiodo del muro. C’è odore di stalla, non del sudicio delle stalle, ma buon odore di mangiatoia e di strame. [Mischiato d’un profumo quasi triste di garofano; e insieme di lana caprina, di pollaio, di foglie secche]. Ma è come un aroma e mi pare di averlo già odorato in sogno, dentro i paesi delle favole, durante l’infanzia. [Mi vien voglia di mettermi a sedere in terra, ad ascoltare i «c’era una volta» d’una vecchia serva.] Tuttavia domina il tanfo dei sugheri, ch’è di muffa, e di polverosi magazzini spalancati al sole dopo anni di rinchiuso.

E ho detto: tutta Tempio, tranne quella solitaria chiesa barocca, pare di duemila anni fa. Fosse una città di nuraghi sarebbe lo stesso.

Le case una contro l’altra formano file sghimbescie. Costruite pietra sopra pietra, senza intonaco, luccicano dello splendore del granito. Ed è un granito bigio che però i vani delle porte e delle finestre dipinti a calce o d’azzurro adornano come di lievi terracotte. Ecco, con questo ornato di nulla per aria, bianco o celeste, molta dolcezza aleggia intorno alle case. Specie se a qualche davanzale dove certo abita una fanciulla è allevata una piantina di garofani.

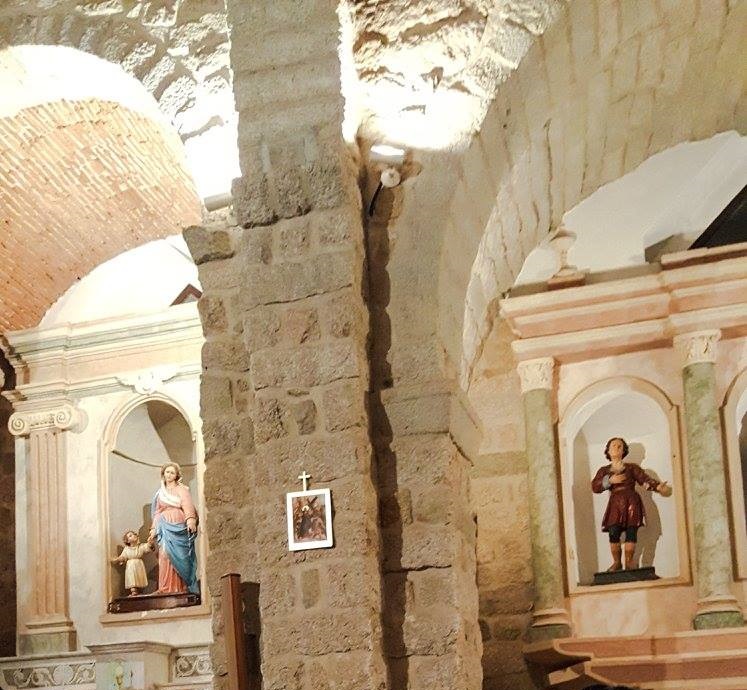

Lo stesso avviene per le chiese, tranne quella barocca di piazza. Piccolissime, somigliano tutte alle abitazioni, cresciute un po’ di comignolo che è diventato campanile. D’aspetto più aspro anzi, si direbbero scoperchiate e che, dentro, gli altari crepitino al sole.

Ma una in cui sono entrato m’ha poi sorpreso [*1932 mi ha sorpreso non poco; 1936 m’ha sorpreso non poco] per la sua rustica dolcezza. È all’estremo ciglio d’un pendio, al limite del paese, e vi si sale per una gradinata in rovina. Dal sagrato si guarda come da un terrazzo nella valle. Dove il deserto è assoluto; sprofonda; raschiato dalla canicola. Varco la soglia e, anche qui, [*e, per prima cosa,] avverto odore di strame e pollaio, [*pollaio; anche qui;] insieme a quello dei ceri che ardono. L’impiantito è come nelle case, avvallato, e di terra intrisa. Ma ingenue, esili colonnine colorate di celeste sostengono le travi del soffitto. E lungo le pareti minuscoli altari e statuette di santi dalle facce di caprai stanno in punta di piedi: volerebbero. Sono d’uno stile nativo, sardo. Dal gradino s’innalzano aprendosi in forma d’ali. Lievemente colorati di giallo, di celeste, di verde-erba, con qualche striscia di vermiglio, fanno pensare a certi fischietti di terracotta, che vendevano una volta in Sicilia alle fiere [popolari]. Per cui mi torna all’orecchio l’affollato fischiettio di quella pianura di banchi e di tende dove avevo sei anni. [*E’ strano come ritorno bimbo, come agli orecchi mi sufula l’affollato fischiettìo di quella pianura di banchi e tende dove io avevo sei anni. Proprio; mi pare che esali dalle bocche semiaperte di questi santi].

A Tempio si è mangiato in un’osteria con gente del luogo che ha voluto farci un po’ di festa. Si tratta di borghesi, qualche avvocato, il sindaco [1936 il podestà]; hanno saputo che siamo viaggiatori venuti apposta dal continente per vedere la Sardegna, e ci considerano come roba loro: ospiti.

Questa faccenda dell’ospitalità veramente non me l’aspettavo. Sarà un cerchio di ferro, da ora in poi, a cui non potremo sfuggire. Tempio avvertirà Castelsardo, e Castelsardo Sassari, e Sassari Macomer, e così via, e dovunque saremo gli “ospiti attesi” senza nemmeno saperlo. Come tutti i popoli rimasti nel cuore primitivi [1936 , ossia veri,] anche i sardi hanno questo culto [1936 *anche i sardi hanno il culto di questo totem o tabù, o insomma complesso;]: per cui un uomo non può girare libero per la loro terra senza, subito avvistato, divenire oggetto d’ospitalità e passare di mano in mano. Un prepotente bisogno di consumazione.

In Anglona

Lasciato [*Lasciata] Tempio, si riprende a correre, allegri, con questo bonario macchinone che ha davvero un’andatura da trottola. Ballonzola e fila allo stesso tempo; ed è un modo unico al mondo, credo, di sentirsi trasportare, che non si prova nei nostri torpedoni continentali. Poi, siccome non si incontrano macchine, non strombetta mai, e, taciturno anche di motore, va come se andasse per aria, scotendosi a questo modo – per temperamento… Via i cristalli, nella carrozza penetra l’arsura e anche il silenzio dell’altipiano. Anche il silenzio, un duro e aspro silenzio che copre il ronzío del motore; ronzio come un calpestío, e, in più, di tratto in tratto, il cuoio dei sedili che cigola, come una sella. [Si ha l’illusione di essere su quattro zoccoli, cavalcando. E si ascolta la campagna, nel suo silenzio, fino a molto lontano.]

Ancora per un pezzo è Gallura, con le sue cateratte di granito.

Ma soprattutto è Sardegna: per questa solitudine d’ogni cosa, d’ogni rupe che par chiusa in se stessa, meditando, e d’ogni albero o viandante che s’incontra[1], e per questa luce, e per quest’odore di mandrie in cammino, assai al di là nell’orizzonte.

Ed ecco un branco di tetti rossi quasi a livello del suolo, sopra tane scavate nel suolo; uno dei così detti stazzi di Gallura, dove vivono in piccole comunità di cinque o sei famiglie i pastori della contrada. Dico vivono, per modo di dire; ci dormono. Come le pecore nei recinti accosto. La vera vita, poi, anche delle donne e dei bambini, avviene per l’immensa pastura. Perciò, in mezzo al deserto d’erica, capita scorgere una nuvoletta di fumo alla deriva, e sentir passare nell’aria l’odore d’un arrosto primitivo. […]

[1] Piccole modifiche di interpunzione: nel 1932 s’incontra, – (con virgola e trattino); nel 1936 s’incontra senza virgola.

Palau [ed. 1932, 1933, 1936 e 1952; in grigio il testo condiviso, in rosso il testo modificato – titolo non presente ed. 1933]

[ed. 1933. Mercoledì -] Piove, dinanzi a Palau[,] – ormai senza speranza. Però in una luce mattutina viva di tempesta, che può avere fratture di sole tra le nubi, come fulmini. Ancora una volta siamo all’ancora, ancora una volta dentro una baia chiusa da ogni parte dalle isole, e di nuovo vengono chiatte; a caricarci di bestiame, adesso. – Di capre nere che legano in gruppi di cinque o sei per le corna e issano impiccate, lumacose d’acqua.

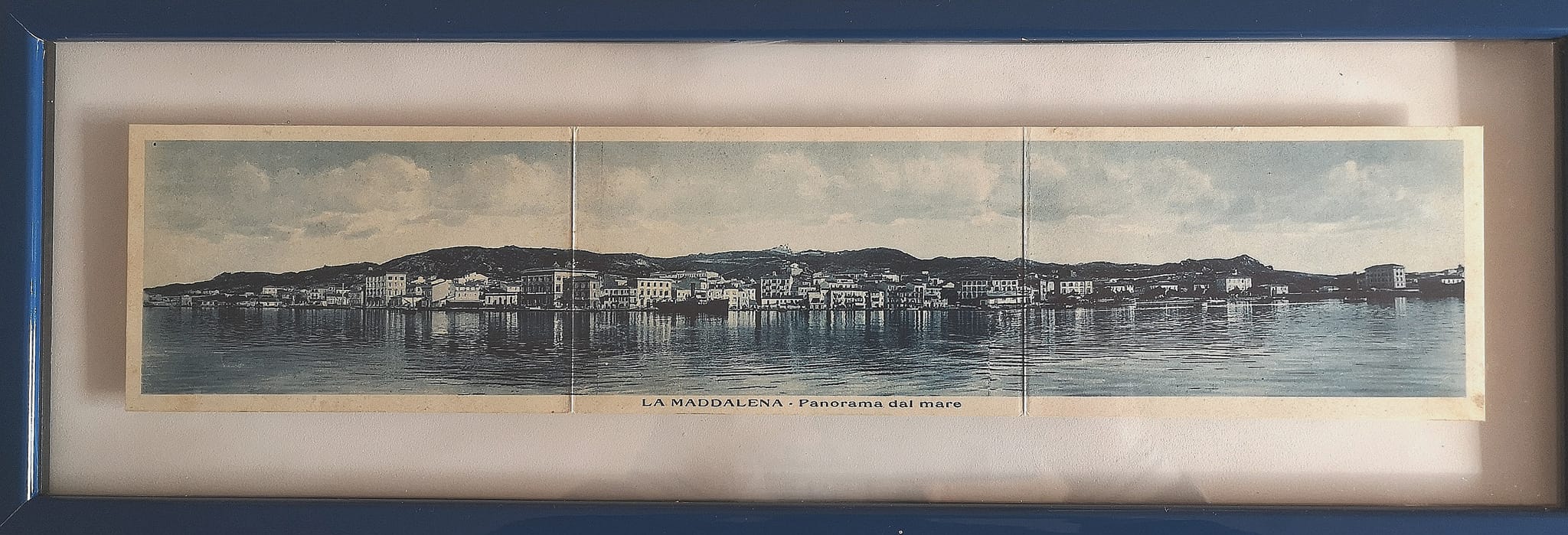

Le terre attorno sono rosse nella pioggia. Rosse di zolle, come zappate di fresco, e nude, senza un filo d’erba, tranne la più lontana che è Caprera. La Maddalena sfuma un po’ nella foschia coi suoi tetti e campanili nuovi, squilla di campane festose, come dal fondo d’una valle d’alpe, di campane tutt’altro che sarde, e la penso città e isola per bella gente straniera, una S. Remo d’arcipelago. Ma qui è Sardegna dov’è Palau: in un branco di quattro case con un comignolo arcaico di campanile che suona quasi a morto. – La costa è alta e la pioggia sembra mettere a nudo, in tutto quel rosso cretoso, strani filamenti di sangue. C’è una stazioncina in proda all’acqua e una locomotiva fischiante alla solita maniera pecoraia, che fa manovra. Aggancia carri, rincula, poi si arrampica di traverso lungo il pendio. E fuma, dal suo esile camino, come un vecchio lume a petrolio, [solo ed. 1933 d’un fumo nerastro, oleoso,] ma [solo ed. 1933 ne scarica] più che una ciminiera d’officina.

La Maddalena [ed. 1933, 1936 e 1952; in grigio il testo condiviso, in rosso il testo modificato, in blu il testo come nell’ultima edizione]

[Nota: Questi paragrafi su La Maddalena e Caprera, tagliati dal testo pubblicato su «L’Italia Letteraria» il 25 dicembre 1932 furono pubblicati per la prima volta su «Solaria» il 1 gennaio 1933].

Alla Maddalena la pioggia vien giù così aspra da suscitare rumori incredibili assolutamente mai supposti nei teloni, nelle sartie, nei vetri su tutta la linea di bordo. Passiamo fra battelli neri, fra vele che ammainano, in mezzo a una folla di barche da cui latrano cani [*1933 , ] e uomini si affannano a vuotare secchi d’acqua. – Abbordiamo contro riva sopra il piazzale deserto, percorso dai rapidi vapori della pioggia. Foschia turbinante avvolge le case. Verso Caprera il mare spumeggia come di [*1933 d’] un subacqueo voltolamento di delfini. Ma non è proprio vero, tutto questo. Sento di esser fuori ormai dalla calma verità del viaggio, dalla meravigliosa certezza di realtà che ho provato domenica sera a Carloforte, quando quel giovanotto cantava, e anche [*1936 poi] tutto lunedì lungo la verde-viola costa di porfido, e anche tutto ieri a Porto Torres. Questa realtà di oggi è appena una nebbia leggera. Una trascorrente nebbia leggera di realtà. E la tristezza d’una battaglia perduta è in queste ultime ore del nostro viaggio.

La pioggia ora s’apre a una fenditura di sole, radiose trombe calano nell’acque e in una specie di vaporino da bagni o rimorchiatore ci imbarchiamo verso Caprera: perché è lì, e non rinunciamo a nulla, noi, se Dio vuole.

[Caprera] [ed. 1933, 1936 e 1952; in grigio il testo condiviso, in rosso il testo modificato, in blu il testo come nell’ultima edizione]

Una strana isola Caprera coi suoi pinastri selvatici. Al sole della tempesta, andiamo veloci nella brughiera, poi attraverso un bosco nell’aroma delle fronde infradiciate, al di sopra delle quali palpitano l’ali d’un gabbiano, In radura scorgiamo il gruppo felice delle casette che si fabbricò Garibaldi. Bianche e rustiche, qualcuna di legno, tutte basse a pianterreno, elevate intorno a un patio. Casette così poteva sognarle un bambino, ai tempi che si leggeva Giulio Verne. Fabbricate pensando alle farfalle [*1936 che] ch’entreranno dall’orto accanto nelle stanze, mentre la felice famiglia è a tavola.

Curioso Garibaldi! Non fu retorica ritirarsi qui, da Cincinnato. Forse non ci pensò nemmeno alla vignetta famosa dei testi di storia patria. Altro che! Venne a farsi re in Sardegna, anche lui come Brancaleone Doria e il Della Gherardesca, alla stessa stregua di sovranità del doganiere che vidi, ieri l’altro, sulla spiaggia d’Oristano. E c’era il piacere d’un ragazzo, in lui, che gioca a Robinson. L’aratro; il banco da falegname, la barca: tutto questo fa pensare all’aperta gioia dei quattordici anni. E certe piccole cose nelle stanze: un paracamino fatto con illustrazioni di riviste inglesi, un veliero in bottiglia, un pappagallo impagliato… Mentre davvero non interessa la tomba di granito, e stona, direi, come mi ripugna il museo di boccettina, capelli, e autografi che i figli e i nipoti hanno organizzato. C’è una decrepita bionda a far gli onori di casa e delle signorine tipo partita di beneficienza. Al diavolo! Ma c’è anche un intenso aroma di basilico, nella terra bagnata, voci di bimbi all’agguato e buon odore d’aragosta che bolle. Poi un oscuro ritorno di pioggia ci ricaccia in fuga al battello.

* * *

A bordo della [«]“Città di Spezia“[»] gran disordine e confusione da campo invaso. Una folla estranea ha occupato le nostre corsie, gente operaia e lussuose belle donne insieme, come soldati e ufficiali, vociando nel diluviare. Non ci resta che [da] portar via i bagagli, sgombrare. Abbiamo perduto una battaglia, non siamo riusciti a conquistare del tutto una realtà che pure è stata nostra ieri l’altro, ieri.

E bisogna far presto; fra qualche minuto la Città di Spezia leva l’ancora; non è più nulla per noi; addio. Quando fischia la sirena, una prima volta, i nostri facchini portano via i bagagli; e come fischia una seconda volta, anche noi lasciamo il ponte; e ci sentiamo pochi, resti di un esercito, passando dinanzi agli invasori! Mi pare che si era in più di cento, se penso ai giorni passati[,] ; ora che non siamo che una scolaresca, un pugno di ragazzi che hanno marinato la scuola e se ne tornano a casa avviliti dalla pioggia che li ha sorpresi sul più bello della scappata. E ognuno [di noi] ha perso qualcosa; a uno s’è slogato un polso, a un altro s’è spezzata la cinghia dei calzoni, un terzo si lamenta d’aver la febbre e starnutisce. – Verso le quattro ci troviamo ammucchiati al buio, sottocoperta [d’un] di un minuscolo postale che va a Terranova. Sdraiati sui divani testa contro testa nel rumore monotono della pioggia che batte agli hublots, cerchiamo di dormire, cioè di non dirci niente. Poi nei corridoi si accendono piccole lampade, il viaggio è sballottante, il postalino si ferma ogni poco come un treno, continuamente lo sportello si spalanca e qualcuno, che gronda di pioggia, guarda se c’è posto: un maresciallo dei carabinieri con moglie e bimbi, un vecchione con fucile, un prete. Il prete se ne infischia se dormiamo, accende la luce, e fa posto[,] in un angolo[,] alle sue donne, mamma e sorella, che puzzano di lui.

Nevermore [ed. 1932, 1936 e 1952; in grigio il testo condiviso, in rosso il testo modificato, in blu il testo come nell’ultima edizione]

Ecco: Sardegna è finita. [*1932 Stracco di sonno sono arrivato a casa ieri pomeriggio, da Civitacchia.] Ho dormito quattordici ore, e ora m’ha destato il rumore del primo tram mattutino che rotola sul mondo deserto. Di nuovo sono nella mia calma, nella mia stanza dove la finestra è rimasta tutta la notte spalancata. E io capisco questo: che Sardegna per me è finita, non l’avrò più mai, che è passata per sempre nel tempo della mia esistenza. Mi capita di pensarla come un avvenimento già lontano, una specie di guerra dentro di me, o un amore, e che non possa ripetersi. Ah il nostro torpedone, le nostre corse notturne, e quelle soste in mare, quegli approdi, e le isole che apparivano all’aurora – anche se non si dormiva quattro ore a notte, è stata una mia indimenticabile vita. Come un’infanzia. E della mia infanzia fa parte ormai, di quel nulla, di quella favola… Mi ricordo dell’albergo di Macomer come del terzo piano di Gorizia tintinnante di vetri ad ogni colpo di cannone. E le terracotte della chiesina di Tempio sufolano davvero, adesso, sulla stessa pianura di tende dove io avevo sei anni. E il battello postale dell’ultimo giorno, quello che ci ha portato a Terranova dalla Maddalena, quello col prete, ora è tutto una cosa con un vaporetto che nella mia infanzia più lontana fischiò sotto il tuono mentre tornavamo in fuga dai bagni. [*1932 – Addio, Sardegna: io sono ammalato di te!]

© Tutti i diritti riservati