LA NOSTRA SARDEGNA

di Virgilio Lilli ⇒

in

«LA LETTURA»

Rivista mensile del «Corriere della Sera»

ottobre 1938 – pp. 899-905

DISEGNI di

a cura di Guido Rombi

Nel 1999 assurse giustamente agli onori delle cronache e delle recensioni la pubblicazione da parte dell’editore Carlo Delfino di Sassari di Viaggio in Sardegna di Virgilio Lilli, uno degli scrittori e giornalisti italiani più brillanti tra gli anni Trenta e gli anni Settanta del Novecento.

Si trattava della meritoria riproposta, e per la prima volta in libro, delle pagine scritte da Lilli nel settembre-ottobre 1932 e già pubblicate sulla rivista «L’Italia Letteraria» il 1 gennaio 1933 che quel viaggio/crociera – premio aveva bandito con gran risalto e pubblicità. Era peraltro singolare che ciò non fosse avvenuto prima, poiché era un viaggio conosciuto, anzi ormai famoso, più volte menzionato nei saggi di letteratura in relazione al libro che di quello stesso viaggio in Sardegna scrisse un altro raffinato intellettuale, scrittore, giornalista di primo piano della seconda metà del Novecento, Elio Vittorini. Stiamo dicendo del suo ormai celebre Sardegna come un’infanzia, pubblicato da Mondadori nel 1952, più volte rieditato.

Il viaggio o crociera – con più enfasi al secondo nome nella rivista – della durata di dieci giorni, dal 18 al 28 settembre, aveva abbinato un premio di 5.000 lire per il miglior reportage. Premio che al momento del verdetto la giuria divise però tra un primo classificato, Elio Vittorini di anni 25, che concorreva con lo pseudonimo di Amok, assegnandogli la somma di tremila lire e un secondo, Virgilio Lilli di un anno più grande, che perciò di lire ne ebbe duemila, in concorso con lo psedonimo Senza motto; in commissione era nientedimeno che Grazia Deledda, la scrittrice nuorese, Nobel per la letteratura nel 1926, insieme con Silvio Benco e Cipriano Efisio Oppo. I due vincitori non erano peraltro alle prime armi: vantavano già importanti collaborazioni con le principali riviste letterarie di quegli anni, erano insomma già molto inseriti nel “sistema”, e probabilmente erano due vincitori annunciati, già collaboratori del settimanale «L’Italia Letteraria».

Queste le motivazioni del verdetto:

«Nel primo [“Senza motto”] è, a sprazzi, una gradevole sensibilità giovanile: può tuttavia spiacere un insito umorismo d’impronta leggermente giornalistica; come anche una certa intenzione nel guardare dall’alto in basso i luoghi e le persone descritti. Si può anzi discutere se questo diario offra una fedele impressione sintetica della Sardegna. Ma i particolari che colpiscono l’autore, sia nei tratti fisici del paese stesso sia nelle forme di vita dei suoi abitanti sono ripresi in quadretti immediati, pieni di nervosità, di fresca invenzione, in una lingua che se non sempre riesce a concretarsi in maturità di stile, è snella, brillante e variegata.

Qualità in certo seno opposte sono riscontrabili in «Amok». Ottimo descrittore, con qualche vena di sorriso, dei tipi e dei paesaggi incontrati, il suo tono è più poetico, pur esprimendo con immediatezza una realtà altrettanto precisa. Si vede che l’intenzione dell’autore è stata di trasferire in un piano assolutamente letterario la cronaca del viaggio, liberandola così da un verismo troppo trito. Ciò non avviene senza che la personalità di “Amok” intervenga con eccessiva prepotenza, restando quasi continuamente in primo piano nella narrazione. Difetto o pregio che questo intervento si voglia giudicare nell’economia del diario, vale comunque a mettere in luce una natura molto interessante di artista.

In ultima analisi, non è emersa una tal differenza di valore fra “Senza motto” ed “Amok” da giustificare l’assegnazione del premio all’uno piuttosto che all’altro dei due concorrenti. La Commissione è quindi venuta nella determinazione di spartire il premio: tenendo però a che, in “Amok” risultassero particolarmente apprezzate più sostanziose e liriche virtù di scrittore. A tal fine la somma di L. 5000 viene divisa in L. 3000 ad Elio Vittorini e in L. 2000 a Virgilio Lilli, risultati rispettivamente autori dei dattiloscritti “Amok” e “Senza motto”».

Emanuela Martellini, in Tempo e memoria nel Novecento italiano, Archetipo Libri 2011 (pp. 89-90), rivela peraltro un interessante retroscena: «La cifra, date le condizioni economiche disastrose in cui versava», fece attivare Vittorini presso l’amico Enrico Falqui, capo-redattore dell’Italia letteraria, «con una serie di pressioni e richieste d’intervento per vincere. Ma nonostante la garanzia con la quale Falqui lo incoraggia ad aderire, il premio fu assegnato ex aequo con Virgilio Lilli […] anche se la parte spettante a Vittorini […] salirà a tremila lire di certo per l’intervento di Falqui. Sarà Grazia Deledda, che ovviamente concepiva la “sua” isola diversamente da come l’aveva descritta Vittorini, il giurato contrario all’unica premiazione di Vittorini». (Sul libro di Vittorini si vedano QUI più complete note di presentazione collegate all’estratto delle pagine sulla Gallura pubblicate da Gallura Tour).

Solo che, stranezze della letteratura e degli studi, alla fine le luci della ribalta e gli onori per quel viaggio furono solo per Vittorini, nonostante Lilli negli anni Trenta e fino alla caduta del fascismo avesse di certo non minore “fama” del collega, affermandosi come una delle penne più brillanti del «Corriere della Sera» insieme con giornalisti del calibro di Indro Montanelli, Orio Vergani, Luigi Barzini jr, Egisto Corradi, Paolo Monelli, Silvio Negro ecc.).

A favore di Vittorini intervenne che il suo testo – anche per il suo particolare impegno profuso a rilanciarlo pubblicandolo ad estratti, nel 1933, su più riviste importanti dell’epoca, poi in libro nel 1936 – fin dal principio s’era imposto al centro dell’attenzione facendo discutere e catturando all’autore non poche critiche negli ambienti letterari sardi. Insomma, il Viaggio di Vittorini aveva avuto una così specifica e speciale storia letteraria e editoriale da attirare su di sé tutte le attenzioni fin dall’indomani del premio, mettendo in ombra quello di Lilli. Quando poi, nel 1952, quindi ormai vent’anni dopo, in una molto diversa stagione storica, culturale e politica della Sardegna (che vedeva fra l’altro la nuova Regione Sardegna molto determinata a investire sul turismo[1]), l’Autore ripropose il libro (di cui non pochi intellettuali si ricordavano) – integrato di nuovi “ritocchi”, col titolo definitivo di Sardegna come un’infanzia da Mondadori, e riuscì ad ottenere quel consenso di critica e quel successo che prima non aveva avuto –, davvero di quel racconto di Lilli tutti finirono per dimenticarsene per sempre. Bisogna poi tener presente che Vittorini negli anni ’50 era ben più in auge del giornalista, per ragioni collegate alle rispettive vicende biografiche-politiche degli ultimi anni del fascismo, della resistenza, del dopoguerra.

Certo, occorre riconoscere che senza dubbio Sardegna come un’infanzia è un ottimo libro-viaggio (come scrive Michela Murgia nella bella presentazione all’edizione Bompiani 2014); e si può anche riconoscere che come racconto fosse più maturo e più libro di quello di Lilli, meritando infine il grande successo ottenuto. Quel che però non era prevedibile, come si è detto, era che il testo dell’altro vincitore, Virgilio Lilli, che pure fu un gran nome del giornalismo del ‘900 – complice certamente la sua scelta di riservare a quella pagina letteraria un profilo più defilato, cadesse invece nel più completo oblio, e che si dovessero attendere sessantasette anni, il 1999, perché l’editore Carlo Delfino lo riproponesse meritoriamente per la prima volta in apposito libro.

Una NOTA. Riguardo al piano più defilato in cui Lilli mantenne il suo Viaggio è da chiedersi se un po’ influì e condizionò il travaglio editoriale di quello di Vittorini, di cui certamente sapeva a causa dei malumori negli ambienti culturali sardi che lo accusavano di “spirito snobbistico”. (SI VEDA QUI). Insomma, se l’aria editoriale che tirava sul Viaggio di Vittorini era cupa, quale eco avrebbe avuto pubblicizzare addirittura in libro quello di Lilli? Rischiare un nuovo caso come il Caccia grossa di Giulio Bechi pubblicato nel primo anno del Ventesimo secolo? Il giudizio della giuria (che paradossalmente e senza dubbio fece da volano alle polemiche in Sardegna) aveva del resto chiaramente detto che dei due il più marcatamente snobbistico era quello di Lilli: era soprattutto del suo – rileggiamolo – che poteva «tuttavia spiacere un insito umorismo d’impronta leggermente giornalistica; come anche una certa intenzione nel guardare dall’alto in basso i luoghi e le persone descritti. Si può anzi discutere se questo diario offra una fedele impressione sintetica della Sardegna». Questa delle critiche, specialmente “sarde”, agli scritti dei due autori, mi pare sia una pagina che meriti ancora approfondimenti consultando attentamente tutti i principali giornali, sardi e non, dai quotidiani ai periodici letterari.

Insomma, con la pubblicazione postuma del libro di Lilli nel 1999 da parte dell’editore Carlo Delfino di Sassari, la vicenda del viaggio e della personale “visione” letteraria della Sardegna del grande giornalista, sembrava avesse avuto la meritata dignità letteraria e il sigillo definitivo.

Sembrava, appunto. Perché quelle pagine di Virgilio Lilli, finalmente in volume, non erano invece quelle definitive e conclusive. Non era quindi come si riteneva e perciò come scrisse Gabriella Contini nella sua bella presentazione (la prima di ben tre del libro: la seconda è di Manlio Brigaglia e la terza di Giuseppe Fiori): «Lilli non ritorna in Sardegna (o almeno non in veste di scrittore), non riapre mai più il suo diario: lo dimentica e lo fa dimenticare»[2].

Così come non suona più esatto il parere di Giuseppe (noto Peppino) Fiori a conclusione del bel ritratto biografico del collega giornalista, commentando il lungo articolo ritrovato: «Non vi è più tornato per un qualche rifacimento».

No, non era così. C’era un seguito, ad oggi sconosciuto. Infatti, nell’ottobre 1938, Lilli, ormai firma di punta del «Corriere della Sera», dette alle stampe per la «Lettura», – rivista mensile illustrata del quotidiano, pubblicata dal 1901 al 1946 (poi di nuovo presente dal 2011) –, quello che a tutti gli effetti appare come il seguito o meglio l’integrazione/parte mancante della versione sopra detta del 1932/33: il racconto LA NOSTRA SARDEGNA.

∼ ∼ ∼

Credo possa essere interessante per i lettori sapere come si è dipanata e si è confermata questa scoperta: è stato un po’ un percorso a ritroso partendo, inevitabilmente, dall’articolo ritrovato di Lilli sul numero di ottobre 1938 de «La Lettura» (ormai alcuni anni fa, nell’ambito di un altro progetto). Ero già consapevole si trattasse, a prescindere, di un prezioso ritrovamento, ma non che il racconto fosse il seguito di Viaggio in Sardegna del 1932-33 e quindi finanche uno scoop letterario. La “lucina” si è accesa dopo la trascrizione del pezzo, a implementare le sezioni dei Racconti dei viaggiatori di questo sito Gallura Tour, con l’idea di vedere se si potevano incastonare i paragrafi di questo secondo “pezzo” nel primo. E qui la sorpresa che si inserivano-collegavano perfettamente. Da questo momento è stato inevitabile attivare le lenti del metodo storico-critico, tipico degli studi, per una più attenta analisi intorno al primo scritto del 1932-33, e per avere ancora più certezza su quel che gli evidenti indizi già indicavano; e per riflesso nello scandaglio è finito anche il saggio di Vittorini così strettamente congiunto a quello di Lilli.

In una prima ricognizione di verifica sono stati utili la “cronaca” del viaggio dei “gitanti” nell’isola che Manlio Brigaglia meritoriamente ha riproposto (pur non accorgendosi dell’intrigo), e il confronto con le tappe raccontate da Vittorini nel suo Sardegna come un’infanzia.

Identico lo snodarsi dell’itinerario con quello riassemblato e unificato – i due racconti in uno – di Lilli: si arriva da Civitavecchia a Terranova e da qui si va a Tempio Pausania. Di Tempio Pausania nella versione del 1932-33 non si dice praticamente niente: si dice del sughero e dei tappi di sughero, ma di Tempio paese (o città) proprio nulla.

Ad oggi sembrava che solo l’altro illustre compagno di viaggio e vincitore del concorso Elio Vittorini avesse scritto di Tempio, e spesso, ancora oggi si riportano certe sue ormai celebri righe a descrivere le case e palazzi e vie del paese[3].

Ed ecco invece che la versione 1938 aggiunge e integra pagine bellissime su Tempio, la prima località fortunata di questo dimenticato/inedito secondo scritto. D’ora innanzi la Gallura, e Tempio Pausania in particolare, potranno quindi esibire anche il ritratto, non breve, e forse proporzionalmente il più lungo, fra quelli omessi nel primo articolo: pagine bellissime, da par suo, da vero campione del giornalismo italiano del Novecento qual Lilli era.

Anche Lilli, come Vittorini, scrive delle case di Tempio: «Non ho mai visto un paese tarchiato come Tempio. Basse le case, fatte tutte di granito. Oh terra cocciuta e massiccia che non conosce il mattone! Questa è una architettura veramente formidabile, sui muri delle case le palle di cannone andrebbero in pezzi come mele. Ecco un altro elemento del senso dell’antico che spira dall’isola. Si presero le rocce, e a regola d’arte, filo a piombo dietro filo a piombo, si costruirono le caverne in forma di case. Case d’aspetto oscuro e torzuto. S’ha paura d’urtarle, di toccarle. Qui picchiare un gomito verrebbe certo dire rompersi un braccio».

E anche Lilli, come Vittorini, scrive delle chiese di Tempio (anche se in realtà attraverso quelle di Tempio raffigura quelle di tutte la sua Sardegna viaggiata): «Dovessi farmi una chiesa per mio conto prenderei il modello da una chiesa di Tempio, come se mi dovessi fare un tranvai ne prenderei il modello da un tranvai di Cagliari. Chiese come capanne, piccine, rustiche, vecchie, con le facciate di pietra elementari e plebee». E scrive a schizzi anche di uomini, donne e bambini di Tempio, si vada a leggere!

E proseguiamo nel confronto comparato dei due itinerari e dei due scritti. Dopo Tempio, nella versione del 1932-33, si fa un salto direttamente ad Alghero (paragrafo “Un coccetto di Catalogna in Sardegna“). Ed ecco che la versione del 1938 colma il buco: dopo Tempio vi è invece l’Anglona: regione di «grossi timbri in rilievo; specie di doline, terrazze, di bastioni di terra simili ad anfiteatri che s’alzano sul suolo ogni tre o quattro chilometri quadrati», e terra di capanne, di cavalli, di fichi d’india che meritano un di più del suo estro artistico.

E dopo l’Anglona, essendogli peraltro affiancata da un lato, Lilli racconta Castelsardo. Che è appunto nella rotta del viaggio che il compianto Manlio Brigaglia riporta nella seconda presentazione-introduzione: dopo Tempio – dice – i crocieristi in torpedone «passano a Perfugas, Bulzi, Sedini, Castelsardo, Sorso e Sennori»[4].

Su Castelsardo, assente nella prima versione, c’è un bel paragrafetto, non molte righe ma che lasciano il segno, tra cui per esempio: «A guardarlo dalla strada che corre verso il Sassarese, proprio di sotto, bisogna arrovesciare la testa indietro fino quasi a esser ribaltati per terra. È issato sul vertice del monte come su una nuvola divenuta improvvisamente dura».

E avanti: nel pezzo del 1932-33, dopo Alghero/Catalogna, seguono alcune paginette sui nuraghi, sul Gennargentu, e quindi un paragrafo su Nuoro, curiosamente intitolato «A Nuoro e canti». Perché dico “curiosamente”? Perché in realtà di canti a Nuoro o in Barbagia non c’è proprio traccia.

La parte dei canti a Nuoro era infatti tra quelle completamente tagliate su «L’Italia Letteraria», dimenticando però di modificare conseguentemente il titolo e facendo così risultare inavvertitamente quanto platealmente monco il paragrafo.

(Che quel titolo fosse singolare, “strano”, qualche dubbio se lo dovevano essere posto anche i curatori dell’edizione di Carlo Delfino 1999, visto che proprio questo è stato inserito tra virgolette, che invece mancano nell’originale. Ma anche in questo caso era sfuggita loro l’intuizione o la deduzione successiva, che ci doveva essere stato un taglio, che mancava una parte. Curiosamente s’era imposta la convinzione che quella solo fosse l’unica e completa stesura del racconto, da distrarli dal captare i segnali pur disseminati sulle pagine de «L’Italia letteraria»).

Dopo i Canti di Nuoro vi è un paragrafo che riguarda Mussolinia/Arborea, assente nel primo. Una tappa anche questa elencata da Brigaglia nell’opportuno riepilogo di tutto l’itinerario, che perciò ben si colloca dopo le pagine su Oristano del primo articolo (nel libro pp. 60-63): «È un panorama bellico, i solchi paiono trinceroni, le macchine poste sulla campagna, tanks, cannoni, autocarri. I canali, appena iniziati, una specie di vene in formazione ancor molli e informi. È una terra che dà l’idea di carne sulla quale siano state fatte colossali operazioni chirurgiche».

Detto e dimostrato quindi come già questo incastro così perfetto fosse già per me illuminante nel disvelare che lo scritto del 1938 non era allora un pezzo del tutto nuovo ma il completamento di quello del 1932-33, lo scrupolo del mestiere di storico mi ha convinto d’andare a vedere personalmente, e quindi acquisire, gli originali de «L’Italia Letteraria» sia di Lilli e sia di Vittorini (ringrazio la Biblioteca Universitaria di Sassari e la Biblioteca comunale di Ferrara).

Ed ecco altre prove provate. La prima, e più evidente, è nel numero del 25 dicembre 1932 che annuncia vincitori i due giovani letterati, riporta il giudizio della giuria (che ritiene un po’ meglio riuscito lo scritto di Vittorini assegnandogli il premio di 3 mila lire e a Lilli di 2 mila), e quindi pubblica il racconto Quaderno sardo di Vittorini. Infatti, proprio qui, c’è un altro segnale, anzi, più che un segnale proprio un avvertimento – sfuggito incredibilmente anche ai pur noti ed esperti presentatori dell’edizione in libro di Carlo Delfino, 1999 – che un seguito ci doveva essere: posto per giunta in evidenza, sotto il titolo e la relazione della giuria sui premi assegnati, nelle righe che introducono la pubblicazione di Vittorini. Vi si dice che poiché il Diario di Vittorini superava di molto il limite prescritto di due pagine del giornale, ci si era limitati a pubblicare «le parti sostanziali». E che altrettanto sarebbe avvenuto per il testo di Virgilio Lilli che sarebbe stato pubblicato nel numero seguente; così testualmente: «Nel numero prossimo pubblicheremo egualmente i brani più significativi [il corsivo è mio] del Diario di Virgilio Lilli». La conferma (a ritroso), lampante e davvero si può dire definitiva, dei tagli subiti dai racconti originali dei due scrittori.

Una domanda/osservazione. A effettuare i tagli fu la redazione della rivista oppure i due scrittori? Oltre che prassi più corretta, i tagli furono demandati ai due autori. Il sottoscritto era già giunto a questa determinazione confrontando le due prime pubblicazioni del testo di Vittorini del 25 dicembre 1932 su «L’Italia letteraria» e del 1 gennaio 1933 su «Solaria». Successivi approfondimenti su Sardegna come un’infanzia, lo hanno confermato (Si veda QUI). Lo stesso perciò può dirsi che sia valso per Lilli.

Solo che a differenza di Vittorini che subito volle pubblicare la parte tagliata dalla prima pubblicazione, quei tagli Lilli li mise insieme 6 anni dopo e li pubblicò, ormai giornalista affermato del «Corriere della Sera», sul numero di ottobre 1938 de «La Lettura», supplemento letterario del quotidiano milanese, da cui appunto ha avuto origine questo scoop letterario: il testo integrale di Viaggio in Sardegna.

∼ ∼ ∼

Il seguente ritrovamento e conseguente scoop letterario ora spiegato viene utilizzato, al momento, per dar vita alla prima versione integrale di Viaggio in Sardegna solo in riferimento alla Gallura. Presto seguirà su Gallura Tour anche quella estesa a tutta la Sardegna.

Auspico inoltre che a questa segua una riedizione aggiornata e completa con lo stesso editore Carlo Delfino, a cui resta comunque il merito d’aver “resuscitato” il mirabile racconto di Virgilio Lilli, seppure in versione accorciata o tagliata. Ora sì, infatti, si può dire che molto probabilmente il cerchio sia chiuso. (Resterebbe a questo punto semmai la curiosità “sfiziosa” di sapere se Lilli avesse in qualcosa modificato le parti espunte prima di riproporle su «La Lettura»: solo il ritrovamento del dattiloscritto originale e integrale del 1932 potrebbe dirlo).

Ed oltre a queste proposte culturali-editoriali sul Viaggio di Virgilio Lilli, un’altra a questo punto sento di proporne, rivendicandone ovviamente la paternità intellettuale: dico cioè che, a questo punto, sarebbe auspicabile una edizione unificata del famoso viaggio in Sardegna del settembre 1932 proponendo insieme i testi dei due illustri vincitori della crociera-premio letteraria in Sardegna, proponendo uno dopo l’altro, tappa per tappa, i brani di Sardegna come un’iinfanzia di Elio Vittorini e di Viaggio in Sardegna di Virglio Lilli. Ne verrebbe fuori un prezioso “nuovo” libro di viaggio sinottico sulla Sardegna, dando così ai lettori la possibilità di leggere, gustare, confrontate parallelamente e comparativamente, le “penne” dei due grandi scrittori.

Seppure Vittorini ci si sia dedicato di più alle sue pagine (e gli esiti del suo restyling «Gallura Tour» li offre per la prima volta ai lettori), non per questo un confronto tra i due grandi scrittori non può essere fatto, e anzi assolutamente lo merita, tanto pià oggi che il Viaggio di Lilli può essere proposto nella sua versione completa. Come non considerare interessante avere sotto un unico sguardo in che modo i due letterati “puledri di razza” abbiano ritratto luoghi e paesi; dove e soprattutto in che modo – visitandoli – abbiano posto gli occhi e il pensiero e poi scaldato la penna? (Anticipo già che non sono pochi i passaggi che si prestano a essere letti proprio uno accanto all’altro). Ora che abbiamo la versione completa dello scritto di Virgilio Lilli, altroché se si può[5]. (E presto «Gallura Tour», a dimostrare l’importanza e il fascino dell’ “operazione” ne proporrà un saggio dimostrativo per la Gallura).

∼ ∼ ∼

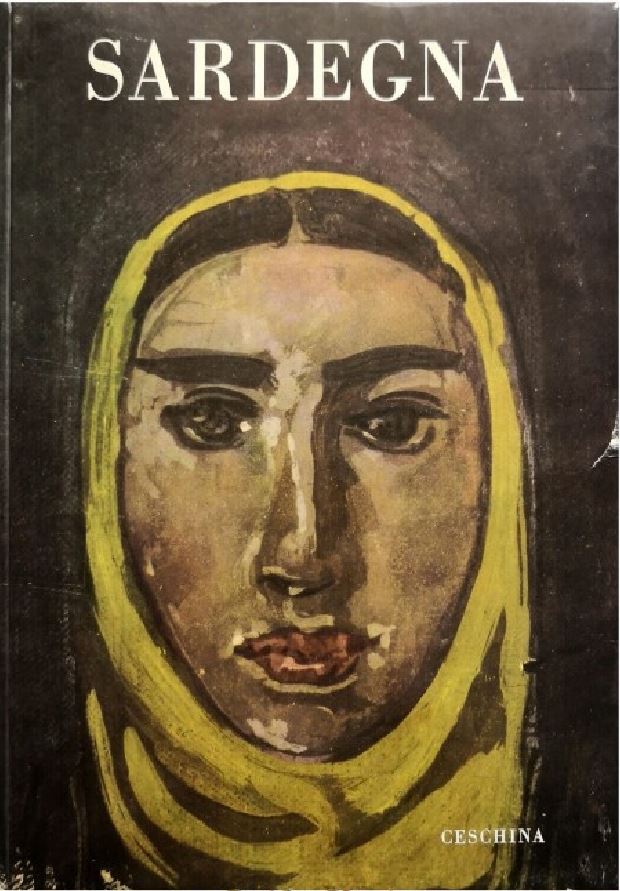

E veniamo ad un’altra nota di non poco conto sullo scritto ritrovato di Virgilio Lilli del 1938. Le pagine rintracciate su «La Lettura» che per la prima volta qui, su Gallura Tour, si ripropongono, sono arricchite e impreziosite – altra sorpresa nella sopresa, come si suol dire –, dei disegni di uno dei migliori artisti-pittori della Sardegna del Novecento, Bernardino Palazzi, di natali e prima formazione sarda e di seconda formazione continentale e in specie milanese.

L’incontro tra i due avvenne senza dubbio negli ambienti se non proprio nelle stanze del «Corriere della Sera» e de «La Lettura» dove Palazzi nel 1935 aveva iniziato la collaborazione come illustratore: divenne amico di diversi giornalisti di spicco del giornale (c’è un famoso dipinto di Palazzi, “Bagutta”, che ritrae insieme con altri – fra cui Riccardo Bacchelli – Paolo Monelli, Orio Vergani, Silvio Negro, Anselmo Bucci e altri collaboratori del quotidiano), ma specialmente diventò amico di Virgilio Lilli[6].

Il quale Lilli – scrive Rita Ladogana – lo accompagnò in un viaggio in Barbagia nel 1939 [7], e successivamente, nel 1961, scrisse per l’amico il testo del libro Sardegna. Dipinti e disegni di Bernardino Palazzi (Milano, Ceschina, 1961), che è molto più di una semplice presentazione. È infatti in questo libro che Lilli, facendosi critico d’arte di Palazzi e della sua pittura sulla Sardegna, regala in definitiva all’Isola – nella forma di un saggio denso, problematico e intrigante, oltre che pregno del suo mirabile stile – pagine meritevoli di attenta rilettura e riflessione: un saggio anche questo ben poco conosciuto, del quale Gallura Tour riporta, in allegato al seguito, un ampio stralcio, non solo perché ben si presta a fare da corollario ai due racconti (1932-33 e 1938) del viaggio in Sardegna del 1932, ma soprattutto perché è la sintesi più matura della sua idea di Sardegna, come si precisò in altri viaggi negli anni successivi.

L’amicizia e la collaborazione con Bernardino Palazzi e la presenza delle sue illustrazioni nel secondo testo di quel viaggio del 1932, pubblicato nel 1938, accresce quindi l’importanza del suo ritrovamento.

∼ ∼ ∼

A concludere: se già la riproposta in volumetto, nel 1999, per le edizioni di Carlo Delfino, del racconto di viaggio pubblicato su «L’Italia letteraria» nel gennaio 1933, giustamente meritò l’attenzione dei media e il plauso della critica, allora, per logica comparazione, non minore attenzione è giusto dire meriti la pubblicazione di questo seguito del 1938, la cui scoperta è certamente più sorprendente della prima.

C’è infatti una differenza nel loro ritrovamento: se le pagine del 1932-33 era più intuitivo sperare di recuperarle (perché era logico aspettarsi che, come quelle di Vittorini, pur esse fossero state pubblicate su «L’Italia letteraria» che aveva bandito il viaggio e il premio, e infatti lo furono una dopo l’altra: di Vittorini il 25 dicembre 1932, di Lilli una settimana dopo, il 1 gennaio 1933), nessuno ad oggi immaginava che esse avessero avuto sei anni dopo, nell’ottobre 1938, un seguito così rilevante per i contenuti – nuovi e diversi rispetto a quelli del 1932-33 ma perfettamente integranti gli stessi –, poi per il nome della rivista, «La Lettura», mensile letterario del «Corriere della Sera», e infine per le illustrazioni di Bernardino Palazzi.

Come si è spiegato, e dimostrato, le nuove pagine di viaggio La Nostra Sardegna di Virgilio Lilli sono quindi la parte mancante del viaggio del 1932 già pubblicate da Carlo Delfino nel 1999: si snodano lungo la stessa rotta (da Terranova/Olbia a Cagliari), ma non ripetono quanto già scritto, non si sovrappongono, invece aggiungono, integrano e completano perfettamente i brani del primo articolo, così da poter dire che, messe insieme, configurino e siano presupposto di una nuova edizione ampliata e aggiornata di Viaggio in Sardegna e finanche, come detto sopra, di un libro unificato Vittorini – Lilli di quell’ormai celebre viaggio in reciproca compagnia.

NOTE.

[1] Cfr. Sandro Ruju (a cura), La Sardegna e il turismo. Sei testimoni raccontano l’industria delle vacanze, prefazione di Vera Zamagni, Sassari, Edes, 2014.

[2] Si veda Gabriella Contini, Di dolcezze blande e di nere tristezze, p. 14.

[3] E. Vittorini, Sardegna come un’infanzia, Mondadori, Milano 1981, p. 40: «Tutta Tempio, tranne quella solitaria chiesa barocca, pare di duemila anni fa. Fosse una città di nuraghi sarebbe lo stesso. Le case una contro l’altra formano file sghimbesce. Costruite pietra su pietra, senza intonaco, luccicano dello splendore del granito».

[4] Manlio Brigaglia, Una carovana di intellettuali, ed. Carlo Delfino 1999, p. 23.

[5] Contrario o scettico su un loro confronto si disse Giuseppe Fiori nel suo scritto a corredo del libro (ed. Delfino) intitolato Un grande giornalista, pp. 75-79. Leggiamo i brani in questione: [Virgilio Lilli] «Non darà grande peso all’operina giovanile premiata da Grazia Deledda, Silvio Benco e Cipriano Efisio Oppo. Non vi è più tornato per un qualche rifacimento, in ciò diverso dall’altro vincitore ex-aequo, Elio Vittorini. Lo rimarco per prevenire un equivoco. Il lettore potrebbe essere portato – ora che li ha entrambi – a mettere a raffronto i due testi. Ingiusto per Lilli. Vittorini ha rimesso mani nella molto sintetica stesura originaria, l’ha riscritta, ha aggiunto un numero considerevole di pagine. Un lavoro di lunga lena. E quel che ne è uscito è tutt’altra cosa rispetto al diario premiato e pubblicato da L’Italia Letteraria nel 1932».

Oggi possiamo ben dire che si tratti di un parere erroneo formulato sulla scorta però delle informazioni sbagliate e viziate in possesso di Fiori: innanzitutto l’articolo di Lilli, che essendo privo quasi dell’altra metà, inevitabilmente appariva a Fiori non sufficientemente confrontabile con quello di Vittorini. E poi è viziato, dal passa notizia ormai d’antan e sempre ripetuta – succede a noi studiosi di prendere per buone le cose già dette – quanto dice di Sardegna come un’infanzia di Vittorini. Non è infatti vero che nella edizione finale, del 1952, vi siano state aggiunte «un numero considerevole di pagine» e quindi non è vero che la stesura originaria fosse «molto sintetica» rispetto a quella definitiva. No, proprio no: nella versione definitiva non sono molte le parti aggiunte, e la loro lunghezza pressappoco è pari alle parti eliminate in revisione. La proposta – seppure per ora solo sulla Gallura – di tutte le pagine del viaggio di Vittorini della pubblicazione servirà a dare finalmente contezza delle famose revisioni (a parere mio piuttosto sopravalutate). La differenza più rimarchevole tra i due scritti è invece semmai questa: le pagine di Vittorini nacquero con un ben preciso pensiero, una idea alla base, quella appunto espressa chiaramente nel titolo definitivo: Sardegna come un’infanzia. Le pagine di Vittorini sono più da narratore e romanziere, sono più libro di quelle di Lilli; quelle di Lilli sono invece più da giornalista-narratore.

[6] Quali invece i rapporti di Bernardino Palazzi con Indro Montanelli, anche lui intriso di sardità?

[7] Rita Ladogana, Bernardino Palazzi, Ilisso, 2005, pp. 122-123. Non appare peraltro esatto il seguito di quanto riporta la studiosa su questo viaggio in Barbagia, e cioè che fu «documentato da un reportage di schizzi e disegni pubblicati nel 1961 nel volume Sardegna, con testo di Virgilio Lilli, edito da Ceschina di Milano». Non è esatta almeno la parte relativa alle immagini, perché nel libro in questione vi è un solo soggetto barbaricino, Fanciulla di Dorgali, ma con data 1953.

∼ ∼ ∼

LA NOSTRA SARDEGNA

di Virgilio Lilli ⇒

Avvertenza. L’impaginazione differisce dall’originale per rendere il racconto più ordinato e ancora più godibile. I titoli dei paragrafetti sono stati inseriti dal curatore. Inoltre si è scelto di illustrare il lungo articolo di appropriate foto.

Presentazione

Questi rapidi appunti sulla Sardegna intendono illustrare un solo aspetto dell’Isola; quello pastorale, nel quale il carattere del paese appare più radicale e immediato. Città e civiltà, nel senso di moderno e aggiornato, che sono gloria e vanto del popolo sardo cittadino e civile, come tutti i popoli italiani, sono state escluse dalle intenzioni dell’autore, il quale s’era prefisso di fermare sulla carta un panorama agreste dell’incantevole isola.

GALLURA

Da Terranova a Tempio si va per una strada che fa l’altalena fra montagna e pianura torcendo bizzarramente come se la massicciata fosse addirittura una corrente di fiume. Il primo tratto di viaggio è pacato e in piano.

La terra si dichiara subito. È una terra morta. Un terreno dentro il quale i vomeri degli aratri si spezzerebbero come bacchette, le zappe volerebbero in frantumi al primo colpo, i badili si piegherebbero come latta. Pare fatta d’osso, con la roccia sotto a due dita d’humus.

È tutta sparsa di rocce e di scogli come una costa: pagnotte di pietra, pezzi di campanili, grossi paracarri, orsi ritti, candelieri, bottiglie, cupole. Tutto questo panorama di rocce somiglia una specie di folla animalesca improvvisamente pietrificata.

Quando s’incontra qualche piana meno litigiosa la si trova con sbalordimento tutta spartita da muretti a secco: curiose siepi di sasso che danno a cotesti campi – a chi li consideri dalle creste sopraelevate della strada – un aspetto di città tagliate alle basi da colossali lame, così che se ne potrebbe addirittura ricostruire la pianta con l’intreccio delle strade, l’interno delle case, la distribuzione degli ambienti.

È un panorama brullo e duro, da sarabanda cristallizzata, severissimo, completamente deserto, pieno di selvaticume.

Tutta l’isola del resto – dove più dove meno – è ricoperta di sasso. Si potrebbe dire uno zatterone dal quale sia stata scaricata breccia. Questi sassi sembrano i rimasugli disordinati, le briciole di un enorme carico. Qui sopra si fece forse una mastodontica sassajola di ragazzi. Sono sassi neri, una specie di grossissimi ciottoli da strada ferrata. Sono gli ossi di questa terra. Anche sulle piane più fertili, anche sul Campidano se ne troveranno manate. Sono i pezzi di granito coi quali gli antichi erigevano i Nuraghi.

Frammezzo a questi sassi e fra quei mitici scogli fiorisce il lentischio a ciuffi violenti, d’un verde profondo di cipresso che a volte tuttavia butta al rosso, come se l’umidità lo arrugginisse. Il lentischio, il cisto e la palmetta sono le tre piante canoniche della Sardegna. Dicono che il lentischio sia segno di sterilità, di fertilità il cisto.

La Gallura è piena di lentischio, come fosse pelosa: macchie, chiazze, gomitoli, reticolati d’erba attaccati alla terra ferocemente. I campi si srotolano coperti di queste grosse muffe in un deserto ieratico fin sotto le montagne. Poi gli orizzonti, come se qualcuno li mobiliasse, si popolano delle catene montane.

Appare il gruppo del Limbara: monti che ricordano le Dolomiti, aspri, capricciosi, secchi, a massi sovrapposti, come se qualche gigantesco bambino abbia giocato a costruire; torri, fari, campanili, selle, birilli pencolanti.

Man mano che la strada sale, la solitudine viene rotta dalla comparsa quasi teatrale di fierissimi uomini a cavallo, in costume, neri, barbuti, diffidenti, senza curiosità. Sono i pastori che vanno o vengono dagli stazzi. Talora camminano a piedi sordamente dietro le groppe dei somaretti.

Dai cespugli si levano, come manciate di foglie sollevate dal vento, stormi di pernici. Sui ciglioni della strada fiorisce il chiaro cipressetto microscopico dell’asfodelo.

Finalmente compaiono radi e grandi boschi di querce devastate dall’oidio – ch’è una ferocissima malattia della foresta sarda – piegate tutte in un senso dalla forza dei maestrali che si buttano a capofitto arrivando dal mare su queste terre deserte.

La quercia annuncia il sughero e a mezza strada fra Terranova e Tempio si fa vivo il sughereto.

TEMPIO

A un tiro di schioppo dalle mura di Tempio il sughereto dirada per cedere il posto alla vite.

Allora il panorama si ribalta: prende un aspetto florido, succoso, vendemmiale. Questa è la vigna tempiese, fitta e dura, schierata in lunghe siepi di viti serrate, basse, compatte.

È quella vigna sarda fortissima che da uve a chicchi solidi dai quali si premono vini potenti, crudi, taglienti, allegri, da bevitori di sangue, sul tipo della vernaccia, o dolcissimi e sciropposi sul tipo del Malvasia, Specie di Moscati e hanno un sapore acuto fra il Marsala e l’Albana, gagliardissimo, imparentato con tutti i vini mediterranei, che sono vini traditori, come il vino di Val d’Emosa sulle Baleari, quello di Sicilia, il vino del Falero o di Rodi.

La vigna cala a terrazze sulla strada, spartita per appezzamenti, divisa da muretti di sassi, come stesse in scaffali posati orizzontalmente sulla terra.

Così si incontra anche qualche poco di grano falciato, gli zeppi radi delle stoppie. Fra non molto si darà fuoco ai campi e si volterà la terra.

Non ho mai visto un paese tarchiato come Tempio.

Basse le case, fatte tutte di granito. Oh terra cocciuta e massiccia che non conosce il mattone! Questa è una architettura veramente formidabile, sui muri delle case le palle di cannone andrebbero in pezzi come mele. Ecco un altro elemento del senso dell’antico che spira dall’isola. Si presero le rocce, e a regola d’arte, filo a piombo dietro filo a piombo, si costruirono le caverne in forma di case.

Case d’aspetto oscuro e torzuto. S’ha paura d’urtarle, di toccarle. Qui picchiare un gomito verrebbe certo dire rompersi un braccio. Si immagina il muratore tempiese come uno spaccapietre. Sovrappongono i sassi e i selci sulla traccia di quattro pareti e li ricoprono con un tetto di tegole di terracotta.

Sui muri s’aprono piccole finestre senza cornicioni o riquadri; ma simili a buchi rettangolari, come se prima fosse stato costruito tutto il muro e poi – quasi fossero stati tolti con un coltello, incidendo, pezzi rettangolari di muratura – si siano aperte le finestre.

Non s’intonaca la muratura, ma le si lascia quel suo tono ruvido di pietra, si coprono di colore i soli sguinci delle finestre e delle porte con velature graziose ed elementari da statuine di gesso: gialletti teneri, rossi fievoli, rosa e azzurri pallidi.

Questo modo di vedere il colore nelle abitazioni partorisce di per sè stesso il profondo pudore di questa razza. È il pudore e la gentilezza delle femmine che si vestono modestamente nell’abito avendo cure minuziose delle biancherie, la ricchezza interiore, come chi dicesse la sordidezza degli abbigliamenti dei poeti e dei santi che sono tutti splendenti di dentro. Così l’interno della casa sarda è curato con un mistico impegno da frati. Ampie cucine coi rami, i cesti e i bicchieri patriarcali profondi come pozzi. La stanza da letto verniciata d’azzurro, il letto monumentale altissimo coi materassi duri e crocchianti di fo glie della spannocchiatura.

Ai bordi del paese stanno lunghe file di case nane prive di finestre, piglian luce dalle porte. sembrano capannoni militari; con un salto si è sul tetto.

Sulla piazza bianca, di piccolissima provincia, s’attarda la gente adulta.

Per le stradette al contrario è tutto un ribollire di ragazzini. Non ho mai visto tanti ragazzini come nei paesi di Sardegna. Bambini allegri e scontrosi, di ingegno vivo, improvvisamente remissivi, talvolta in preda a strane malinconie.

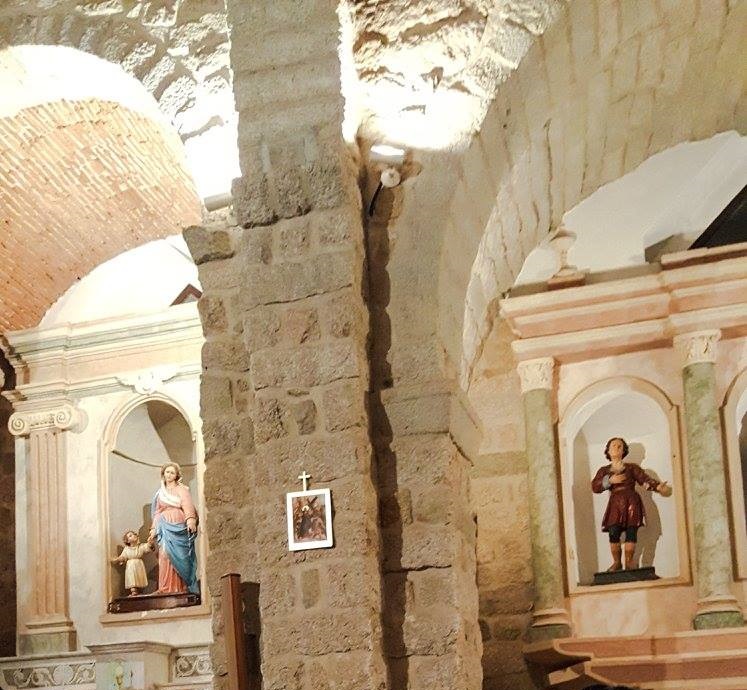

Dovessi farmi una chiesa per mio conto prenderei il modello da una chiesa di Tempio, come se mi dovessi fare un tranvai ne prenderei il modello da un tranvai di Cagliari.

Chiese come capanne, piccine, rustiche, vecchie, con le facciate di pietra elementari e plebee. Ci salgono le femmine col mento coperto come se entrassero in moschee, si segnano, si raggomitolano sulle panche a pregare, nere, improvvisamente devastate come vecchie.

È buffissimo; i sardi talora sembrano vecchi; anche i giovani hanno certi attimi in cui invecchiano di botto, quasi le lancette dell’orologio si mettessero a un tratto a gira re vorticosamente come eliche, divorando in pochi minuti cent’anni.

La chiesa sarda quella dei paesi anche quand’è grande di proporzioni appare sempre piccina. Le mancano la maestà e la completezza delle nostre comuni chiese. Povera di decorazioni, dimessa, pare fabbricata in casa come il pane. La direi più volentieri una grossa cappella. Forse riunendo e ammonticchiando l’una accosto all’altra e l’una sull’altra tutte coteste chiesine, si potrebbe formare un’autentica Basilica sarda.

Sono cappelle di pietra all’esterno e di gesso all’interno. Nudo e crudo il tetto, dal di dentro non ha manco l’aspetto di soffitto. A starci sotto se ne vedono le ali spioventi con tutta la tessi tura delle travi e dei correntini di sostegno, come vedere la volta di una capanna. Gli altari sono di mattone o di coccio, pittati a marmo. Spira un’atmosfera di bizantinismo corrotto.

Sono chiese risecchite, rattratte. Gli altari sono architettati innocentemente in forma di triangoli rovesciati, col vertice in basso e la base in aria. Il muro dietro l’altare è dipinto a calcina azzurro e giallo, azzurro e rosso. Le tinte, come tutte le tinte di Sardegna, sono spalmate e unite, d’una uniformità di tessuto. Niente disegni o fantasie decorative, ma appena qualche motivo di greca o di fiorettamento.

I santi sono tutti di terra cotta, dipinti al vero, col color della carne, il celeste degli occhi, l’azzurro dei manti. Santi secchi, asciutti, nervosi, scolpiti alla diavola, eloquentissimi, scocciati nel corpo, e con le teste che mettono fuori talvolta la terra.

Pulpiti di legno tarlato e stinto, confessionali che paiono baracchini d’edicole vecchie. Candidissime tovaglie sull’altare come su una tavola da pranzo, e sulle pareti di qualche cappella, talvolta, un comò o un tavolino polveroso.

Sono chiesine da nulla, ma pure hanno un grande senso di solennità, sembrano anche sacristie così sono fresche e chiare. Mancano di campanili, dando l’impressione d’oggetti senza manico. Ho notato del resto che in Sardegna non si sentono rintocchi di campana.

È un paese veramente profondo e solitario, anche per i suoni e le voci. Fuori delle porte della chiesa il paese è ricco, pieno d’avvocati, di pastori, di vignaroli, forse il più provinciale dell’isola. Vestite all’ultima moda le ragazze della borghesia, si servono a Sassari, non c’è ghiaccio, si beve un’acqua calda e calcarea.

Dall’altura di Tempio per ampie strade si scende verso il mare.

Ora il sasso va scomparendo, la terra si libera di sassi e rocce, si copre di stoppie. È una regione ad alti piani, a piegoni, a grosse onde. Sembra un mare lungo, solidificato, giallo.

Compaiono a tratti grandi prati neri e bruciati. Si dette fuoco ai terreni alla maniera degli eserciti in fuga. Queste devono essere eredità saracine. Dopo falciato il grano non spigolano, strafottenti come sono e impazienti.

Prima d’arare danno fuoco inesorabilmente alle stoppie. Questi incendi si fanno in settembre dopo le mietiture. Il primo tronchetto di spiga crèpita, la prima lingua di fiamma balla. Dalle alture, a cavallo, l’incendiario contadino pastore attende tranquillo l’arrivo del vento. Ed ecco il vento rotola dalle montagne, si butta sui pianori, attizza le fiammelle, le sbatte l’una contro l’altra, alimenta litigi di braci. Stoppia dietro stoppia la fiamma serpeggia, s’appiccica, gratta, striscia, s’allarga come un liquido, scola, si spande, cammina. La terra scrocchia, l’oro della paglia annerisce, trema, diviene cenere. Vedi così interi tappeti di fiamme posati sul tavolone dell’isola, alla notte, e il vento che ci corre sopra piega le scintille, le pettina come le onde d’un mare. Passato il fuoco, la terra rimane nera mortificata, tragica, come ci fosse passato sopra l’esercito del Barbarossa. Poi verranno i contadini con gli aratri.

ANGLONA

Irrequieta, ampia, spalancata, la terra d’Anglona non è meno solitaria di quella di Gallura. Su questa regione si cominciano ad incontrare quelli che io chiamerei i marchi di fabbrica dell’isola. Assomigliano a grossi timbri in rilievo; specie di doline, terrazze, bastioni di terra simili ad anfiteatri che s’alzano sul suolo ogni tre o quattro chilometri quadrati.

Si potrebbe anche dire sembrino le basi di monti, le fondamenta, le falde, senza l’impalcatura del corpo della montagna e della cima. Simili a enormi pizze, a torte di roccia, questi bastioni danno al paesaggio un panorama bizzarro di falsopiano spagnolo che ricorda certi tratti meno montuosi della Catalogna. Vorrei dire che sono veri e propri abbozzi di sierra come se ne vedono anche a Maiorca, a Malta, a Rodi, il che farebbe pensare a un vero e proprio carattere unico dell’isole mediterranee.

Gli abitatori della terra d’Anglona al contrario di quelli di Gallura sono zagareschi, nel significato limitato che si può dare a un popolo patriarcale.

Questa è la terra delle capanne. Piccole capanne coniche rinforzate alla base da bassi e tozzi muriccioli a secco. Nella capanna vive il pastore con la femmina e i figli, il mastino, il cavallo, e lo schioppo. Dalla sua capanna, come da un faro, egli domina il campo. Intorno alla capanna s’alza un piccolo recinto, accosto qualche capannuccia minore per le provviste dell’acqua. S’ha l’idea che questa razza senta il bisogno di vivere attaccata alla terra, in comunione con essa, come dentro nidi di formiche.

Il cavallo è una specie di vita centrale dell’Anglona, come del resto lo è di tutta l’isola. È una terra quasi mitologica, come di centauri, abitata da una umanità cavaliera come quella dei butteri, degli zingari, dei cosacchi, degli indiani, dei «cow-boys». Ne sorte un clima un tantino oleografico, ottocentesco, da Americhe, da Colonie corretto tuttavia dagli elementi da essenzialità e di parsimonia del paese.

Dio mio, e perché si chiamano fichidindia? O se li chiamassimo fichi di Sardegna? Mai vidi tanti fichidindia quanti in Sardegna.

In Gallura m’apparvero a mazzi, a gruppi, a grovigli, a capigliature, in mezzo ai sassi, di sotto alle rocce, lungo i crostoni di terra. In quella regione, specie prima di arrivare a Tempio, venendo da Terranova, nascono alla carlona, liberi e scapestrati come nelle isole del Mediterraneo, e sulle coste d’Africa. La terra seminata di rocce e di ciuffi di fichi pare il fondo d’un mare. Sembrano piante acquatiche grasse, una specie d’animali da fondo marino, spugne, coralli verdi, o strani polipi vegetali.

Nell’Anglona e specialmente nel Cagliaritano – ma accidenti, anche nell’Agro sassarese non si scherza – rivelano la mano dell’uomo per l’ordine e le simmetrie delle disposizioni. Allora diventano autentiche siepi e i loro spini sottili e subdoli, fragili come pungiglioni di vespa, sostituiscono le grosse punte di chiodo dei rovi. Perché la Sardegna conosce due specie di siepi delle quali in continente non esiste neanche l’ombra: quelle di sasso e quelle di fichidindia.

Ora incontriamo avanti a Castelsardo queste gloriose e grasse cortine di fichidindia che spartiscono gli appezzamenti, le colture e le proprietà. Sono veri e propri muriccioli di vegetale dal colore verde stringato delle cavallette, coi frutti rossi e rubicondi, irsuti come porcospini, alti a volte più di due metri e mezzo, bellissimi e intricatissimi reticolati della natura. Ne viene un clima generalizzato tropico, di desertico, s’annusa per aria un sentor d’Africa esoticissimo. Oh magnifici gomitoli di spiani, palle corazzate e imbullettate simili a piccole bombe a mano! Il sole scalda e cuoce i frutti che stanno come grosse grane di collana appiccicate alle foglie obese.

D’altro canto ora incontreremo le palme e ci s’annuncerà il mare. Eccolo che splende all’orizzonte chiaro e lucente come uno scampolo di cielo steso sulla terra. Finalmente l’isola torna ad essere se stessa. Vedere il mare è un’impressione che sbalordisce tanto il paese è lontano dall’avere caratteristiche costiere. Si pensava oramai di pro seguire per centinaia e centinaia di chilometri incontrando semmai sconfinati deserti.

Questa è la costa del golfo dell’Asinara. Ora la palmetta in mezzo a coteste barbe d’erbacce mette fuori del suolo i suoi ciuffetti di rami a coltello, a spada, aguzzi e taglienti. Sono le palme nane della costa, una sorta di palme fatte della sola chioma, come se il tronco fosse stato interrato. Si pensa che a togliere un due metri di terra per tutta la zona, palme cisti e lentischi ritroverebbero il loro tronco, e il paesaggio diventerebbe un ordinario paesaggio d’alberi. Con le foglie di questa palmetta forasticissima e dura i radi abitanti della regione costruiscono bellissimi cesti, stuoje e tappeti.

Così corre il panorama infilato sugli aculei delle palme nane, ai bordi del mare, fino a Castelsardo.

CASTELSARDO

Credo d’aver finalmente trovato il modello unico del castello in aria; è Castelsardo. Si tratta d’un monte conico a galla a trenta metri dalla costa e attaccato ad essa da una corda di terra che sarebbe poi l’istmo della penisoletta. In cima al cono posa un paese che è un castello.

A guardarlo dalla strada che corre verso il Sassarese, proprio di sotto, bisogna arrovesciare la testa indietro fino quasi a esser ribaltati per terra. È issato sul vertice del monte come su una nuvola divenuta improvvisamente dura. È una specie di fortezza di pastori, una sorta di villaggio aereo, pieno di gente della pianura, che quando si ritira a casa fa un’ascensione e diventa montanara.

È certamente una cosa azzimatissima e pittoresca e rammenta certi belvedere di cocuzzoli sulla riviera amalfitana o su quella ligure, ma sempre in un tono rustico e antico, da panorama contadinesco, da bellezza che odora di cacio e cipolla.

A entrarci dentro arrampicandocisi per la via ripidissima che gli sale addosso si conosce un paese oscuro, tarlato, durissimo, stracarico di casette, spaccato da viuzze che paiono tagli di coltello, inclinatissime, e tortuose come intestini, pieno zeppo di somaretti, di uomini che paiono di legno, neri, arrabbiati fumatori di pipa, messo a soqquadro da sciami di ragazzini che s’aggirano ronzando tra le case come vespe.

Dall’estremo cocuzzolo come da una terrazza si vede abbasso il mare anemico del golfo dell’Asinara e una spiaggetta solitaria che bisogna andare a toccare col dito per non credere sia dipinta.

BARBAGIA – NUORO

Credo che i Barbaricini abbiano poca tendenza alla canizie. Le loro barbe fitte e arricciolate, anche nei vecchi bacucchi, rimangono d’un grigio-ferro o argento fiorissimo.

Molto curioso è vedere le donne a cavallo. Ci stanno come sulla strada. Come su seggiole. Si vedono a cavallo anche vecchie stravecchie, scucchiute, rugose e stanche. A gambe aperte, alla mascolina, tutte velate e cuccudade mostrano la mascherina della faccia xilografica, carica di rughe come di screpolature.

Come tutta l’isola anche Nuoro è ricca di somarelli. Tuttavia qui non servono da cavalcature, ma lo da porta-carichi. Si rivela in questo, forse, una strana cavalleresca delicatezza della razza.

Ho sentito cantare un popolano di Nuoro. Costui, piccolo e segaligno che pareva gli dovesse sortire dalla gola un canto simile a uno stridore d’un pennino su una lavagna, accompagnato da un chitarrista fierissimo, prese a dire certe sue monodiche arie accorate, con una voce brillante e lunga che mai gli si sarebbe sospettata dentro la scatoletta risecchita del torace.

Erano canti sgolati in tono altissimo, monotoni, uniti, come fatti tutti d’un pezzo, senza manco le cesure dei respiri. Motivi diritti vorrei dire come lame, radissimi di gorgheggi, di mezzi toni, di ritorni o di svolte, addirittura compatti, fluviali, come voci d’organo, quando si toccano le estreme ottave di destra. Ma pochissimo cantati e cioè senza variazioni, così come senza pause, tutti in chiave di violino, completamente ignari dei bassi. Voglio dire che parevano, più che canti, una sorta di discorsi altissimi e sostenutissimi, una specie di soliloquii gridati a squarciagola in tono di tenore, appena appoggiati su una frase musicale monotona e scolorita.

Questo cantare aveva un timbro profondamente religioso di liturgia, ricordando oltre che certi passi di messe cantate, oltre che i lunghi dialoghi solfeggiati dei Muezzin nelle moschee musulmane, oltre che gli stornelli dei mietitori marchigiani, anche, e particolarmente, le canzoni che m’era accaduto di sentire nella Russia bianca, ad Alexandra, per esempio, nel la solitudine degli enormi campi di grano di quei paesi.

Questa specie di scolorimento della melodia è in riferimento immediato con il racconto della canzone. Si sa che l’unilateralità monodica dei motivi va unita diretta mente e li trova la sua spiegazione al suo contenuto narrativo, talché la musica para non ha parola, mentre quanto più le paro le vanno verso il narrato tanto più decade l’elemento melodico. Da ciò l’uniformità, ad esempio, dei canti chiesastici. Tutto questo si riscontra nella canzone sarda ch’è una specie di lunghissimo stornello costruito sulla modulazione alternata di quattro note. Si tratta, in altri termini, del motivo pastorale che torna e ritorna, come avviene nelle musiche delle cornamuse, delle zampogne e dei pifferi.

Le parole sono parole patetiche, graziosamente innocenti, di contenuto allegorico. Minute trame appena accennate, momentini lirici, presentazioni e dichiarazioni o addirittura elementari racconti poetici:

S’anzone est ancora minore – disizosu de pasculare – sa mamma ha lassadu andare – pasculat s’erba in frore; o teneri richiami e ammonimenti di carattere prettamente romantico: o marineri – chi piscas – piscas in altu mare – a ligusta e pazellu – s’istentas a torrare sa rosa sì che olat – caru frore bellu; o addirittura – meraviglioso a dirsi – rispetti, ballate e cantate: Bela es sa gioventude in s’istajone ridente pro idèr a mie passare – fuoriamente – Como chi Cori est presente – Mi jachet regirare – si mi torras a passare – in domo mia fuende – a mie non mi podes lassare – Chi su fogu so lampende non bi habet abba de mare – pro istudare sole mia – Nen de a Colambina narade leades a mia?

Qui s’affacciano addirittura motivi provenzali e catalani con leggere ma decise coloriture da ballata del dolce stil novo, La struttura rozza e anche un tantino sconnessa dà ancor maggiore poeticità alla canzone riportandola su un piano totalmente pastorale.

Così mi piace notare certa venatura arcadica assieme a certe intonazioni – stranissimo! – anacreontiche. Si guardi, ad esempio, quella figura piena d’allegorismo di Cori che è la donna del cuore, la pastora, la ninfa, l’amadriade. Così certi momenti d’immagine come quelli del «non bi habet abba de mare pro istudare sole mia», hanno tutto il sapore di certo intuire e ideare della scuola poetica siciliana: Sa reina de sa rosa – chi incantat ogni pessone – No pode riposare – s’a nima de frore mia.

Talvolta il canto si esaurisce in una semplice domanda favolistica d’una tenuità amorosa appena sottintesa:

Ei commare, ei commare – cumente custas dies bos passades? – bos cheria domandare – ei domandare – de chi est su pizzinnu che ninnate – Ed eo non ischia, non ischia – pro cussu domandare – bos cheria.

Tutta cotesta fioritura d’immagini, di domande appena rattenute, di motivetti, d’impressioni sempre allegoriche corre impastata nella gola dei pastori e dei contadini sul gioco e sul contrappunto di quattro note in quella elementarissima e poverissima scala musicale, acromatica e monotona, cui s’è fatto cenno più sopra. Si potrebbero così rassomigliare a canti funebri, a lamentele, a ninne nanne, a storelli. Sono, al contrario, i canti del pascolo, della vendemmia, della trebbiatura, e magari della montagna, d’una razza profondamente solitaria.

CAMPIDANO – ARBOREA

Abbandonata Oristano per il sud dell’isola, addio rozzezza e primitività sarda. Si entra, come in una zona calma di mare, nella pianura del Campidano. Questa è la pianura padana della Sardegna. Oggi ci si vanno trasportando addirittura pezzi di Veneto e di Lombardia. Stagni stanno ancora acquattati sulle rive del mare.

Si entra nella zona della bonifica. Ecco una Sardegna neonata, nuova, come posata ieri da Dio sulla crosta terrestre. La sua faccia paludosa e melmosa coperta di zanzare s’è rifatta come per un gioco di prestigio. Già il grano di un verde tenerissino e pudibondo mise fuor della zolla la gracile e smilza fogliolina. Alberelli virginali, pioppi, gelsi, almi sono sorti a decorare il panorama misticamente. Dove prima stagnavano mefitiche acque, veleni di pantani, si srotolano oggi diritte strade giallo-oro agghindano la pianura come nastri.

La terra dà il senso di tenerezza che danno i bambini, i convalescenti, i fiori del melo e del mandorlo. Dovunque un silenzio come da giardino d’ospedale dove sosti gente risanata o resuscitata. Lunghi e patetici canali rigano la pianura, le case nuove stanno sui campi come una sorta di nuova mobiglia.

Si vede di lontano spuntare dai campi, come l’asta d’una bandiera, il campanile della centunesima città d’Italia: Mussolinia [Arborea]. Via via che ci si avvicina alla nuova città la terra prende un aspetto come di mondo in lavorazione. Il terreno è stato disseccato come ci avessero posato sopra enormi fogli di carta assorbente. Aratri colossali l’hanno rimestato nelle viscere ficcandogli i vomeri nella viva carne fino a due, tre metri di profondità. È un panorama bellico, i solchi paiono trinceroni, le macchine poste sulla campagna, tanks, cannoni, autocarri. I canali, appena iniziati, una specie di vene in formazione ancor molli e informi. È una terra che dà l’idea di carne sulla quale siano state fatte colossali operazioni chirurgiche.

La centunesima città d’Italia ha una faccia ridente, una figura novecentesca e razionale. Dapprima si costruì la chiesa col campanile, manico della città. Ospedale, scuole, officine, magazzini, silos s’andarono a mettere sotto l’ombra della chiesa come in terra di Gallura le gregge si radunano a muso basso all’ombra d’un albero. È il paese degli operai. Vennero da tutte le regioni d’Italia, emigranti in terra italiana. Facce sane e sanguigne che sembrano scolpite nella pagnotta, meravigliose mani che paiono pezzi di ferro, impastate di fango, coperte dalla rugiada del sudore come fiori.

Da Mussolinia [Arborea] s’arriva a Cagliari attraverso la pianura campidanese per una bellissima strada celeste, diritta, asfaltata, nuova nuova, posata come una fettuccia al centro della regione. Ora la Sardegna va via via stingendosi e si presenta l’atmosfera metropolitana della città.

SARDEGNA

Dipinti e disegni di Bernardino Palazzi

Milano, Ceschina editore, 1961

Testo di Virgilio Lillli

È difficile «descrivere la Sardegna. Difficile descriverla con la penna, più difficile descriverla col pennello. Con la penna si corre il rischio di cadere nell’enfasi che s’annida sempre fra le pieghe del pittoresco, col pennello si corre il rischio di fare della pura retorica. I paesi cosiddetti caratteristici e per di più carichi di folclore sono quelli più refrattari ad essere interpretati con i mezzi dell’arte: essi provocano nei loro interpreti delle eccitazioni più che delle emozioni. In certo senso sono troppo forti per la fragilità dei sismografi dell’artista. I loro lineamenti eccezionali invece che facilitare la visione dell’artista, la ostacolano: la abbagliano o la tramortiscono, in ogni caso la mettono in crisi. Per qualche verso la loro realtà è già fantasia, ha già in sé, cioè, il colore, la tensione, la carica fiabesca e addirittura il tono mitico della fantasia, seppure non ne ha l’estro.

Di fronte a una simile ricchezza della realtà, all’artista non rimane più niente da fare, egli trova il suo lavoro di sublimazione, per così dire, già fatto; e fatto nientedimeno dalla realtà, appunto, che è sempre fondamentalmente antipoetica, anche quando è succulenta. È la ragione per cui, in altro senso, è difficile che gli aspetti estremi della natura siano un valido motivo di ispirazione per gli artisti: non esistono grandi scrittori né grandi pittori di montagne; il deserto non ha suggerito che opere piuttosto spente così nella storia letteraria come nella storia dell’arte; le albe e i tramonti servono poco o nulla alla penna e alla tavolozza; per non parlare dei grandi uragani, delle tempeste în mare, dei paesaggi artici e di quelli equatoriali. È più materia d’arte per un pittore un qualsiasi anonimo casale toscano che un tempio buddista, indiano o cinese, lo è più un qualsiasi podere umbro di collina che una giungla tropicale, lo è più un albero d’olivo che un baobab.

Esistono paesi meravigliosi intraducibili sulla tela (se non a patto d’essere di proposito sfrondati, smorzati, denudati, sviliti addirittura dall’artista): i dipinti che riproducono al vero i cosiddetti luoghi incantevoli, come le isole, poniamo, di Capri, di Honolulu, di Madera e via dicendo, sono delle banali cartoline illustrate. Non che non esistano pittori di terre tropicali, di montagne o di ghiacciai; ma, tutto sommato, o hanno finito con l’essere traditi dalla esuberanza dei loro stessi modelli, o hanno inventato un genere che con i loro modelli non ha più nulla a che fare come, per citare due esempi diversissimi, Gauguin e Segantini.

La Sardegna non è terra per pittori perché, per un certo verso, è già bell’e dipinta. Ed è bell’e disegnata, anche. Più disegnata, addirittura, che dipinta, anche se disegnata in modo sovrabbondante. Quando si sbarca in Sardegna si sbarca in un disegno: il suo modo di presentarsi all’occhio dell’osservatore è squisitamente grafico, uomini, animali, vegetazione, terre e orizzonti. Con un segno così graffito, e quindi definitivo, che assai spesso, anche a causa della sua enfasi, ha un sapore di incisione su legno, xilografico. Prendere la Sardegna a modello per dipingere è come, un poco, prendere a modello una stampa, una incisione, sia pure colorata, che è il modo più scomodo per fare della pittura.

I paesi della pittura, infatti, sono paesi che non hanno nulla di dipinto, nei quali tutto è da dipingere e l’esortazione alla pittura più che dal loro materiale modello viene da uno stimolo segreto che è nella loro luce e nella loro cultura; pagine bianche, che appunto per questo invitano la mano dell’artista; paesi, ancora, in certo senso deboli nei confronti dell’occhio, e perfino «vuoti», da riempire di forme e colori. Per fare due esempi italiani, l’uno più grafico, l’altro più cromatico, la Toscana e il Veneto. […]

Un viaggiatore di tutti i giorni condotto in Sardegna e in Toscana troverà la Sardegna straordinaria e la Toscana niente più che mediocre. Ma un viaggiatore che non si fermi alle apparenze, troverà Toscana anche in Sardegna. E anzi si potrebbe affermare che l’italianità della Sardegna si configuri in modo particolare nelle sue parentele con la Toscana, nell’architettura soprattutto con Pisa (come è noto), e nella pittura, specie in quella del quattordicesimo e del sedicesimo secolo, con Firenze della quale essa, nonostante gli influssi bizantini prima e catalani poi, è un prodotto minore.

I sardi sono particolarmente diffidenti di fronte ai tentativi, così della penna come del pennello, di interpretare il loro paese. Se a scrivere o a dipingere il quale sono dei sardi, essi in genere vedono nelle loro pagine e nelle loro tele qualcosa di eccessivamente casalingo, per aspirare alla qualifica d’opera d’arte: una fedeltà persa nei particolari, che realizza il dettaglio ma che non riesce a raggiungere la sintesi. Un sardo di sottile intelligenza si lamentava con me, un giorno, spiegandomi che per quanto i suoi conterranei scrivessero e dipingessero della Sardegna, la Sardegna rimaneva incompresa e sconosciuta: il pittore sardo non dipinge il suo paese, diceva, ne fa un inventario; e lo scrittore sardo non lo traduce, ne fa un documentario».

D’altra parte, se sono poi i non sardi, se sono i forestieri a scrivere e a dipingere la loro terra, i sardi divengono ancora più sospettosi e irritabili: questa volta essi registrano nelle parole e nelle tele degli artisti che osano farsi interpreti del loro mondo una interferenza straniera, una intrusione non gradita, quasi una violazione di domicilio; non si tratta più di inventari e di documentari, come nel caso dei loro conterranei, si tratta addirittura di arbitri, di falsificazioni, di tradimenti, di offese.

I primi, i pittori loro conterranei, sono per essi troppo veri; i secondi, i forestieri, lo sono troppo poco. I primi conoscono troppo a memoria il loro paese per poterlo ricreare con la fantasia, i secondi gli sono troppo estranei. Il che non dipende tanto dalla diffidenza o dalla eccessiva suscettibilità dei sardi, quanto dalla fortissima personalità della Sardegna in sè, seppure si può parlare di personalità d’un paese, dai suoi tratti così decisamente marcati, cosi duramente pittoreschi, così d’eccezione, si diceva, che non ammettono interpretazioni libere, ma che allo stesso tempo, ai fini dell’arte ripeto, escludono la fedeltà al vero.

L’ideale interprete per un modello tanto mai complesso e complicato, dovrebbe dunque essere l’artista che fosse sardo e allo stesso tempo forestiero; che conoscesse la Sardegna come un sardo, possedendo però mezzi d’espressione e addirittura un linguaggio assolutamente estranei alla sardità, o come si dice; che avesse dimenticato il folclore sardo, ma che non per questo ignorasse i lineamenti essenziali e originali dai quali esso prende l’avvio. Un artista che non cadesse, come assai spesso avviene in questi casi, nel regionalismo; ma che anzi intervenisse proprio a cancellare il marchio locale della regione, la quale quanto più è caratteristica e caratterizzata, tanto più porta in sè un limite che le nega un respiro valido universalmente. (Precisamente quel che è avvenuto per la Toscana e per il Veneto, ove i modelli toscano o veneto hanno finito col divenire il modello italiano, e cioè europeo, e cioè occidentale, e cioè ancora universale).

Bernardino Palazzi si trova nella migliore delle condizioni per incarnare questo tipo di interprete. Egli è sardo e non lo è. Tanto per cominciare suo padre era marchigiano, sarda era solo sua madre, il che già divide per due la quantità di sangue sardo nelle sue vene; e se è vero che è la famiglia del padre a continuarsi legittimamente nei figli, egli fa parte di una famiglia marchigiana e non sarda. Del resto basta guardare lui, persona fisica, per rendersi conto che con la razza sarda egli ha ben poco a che fare. Di tipi longilinei come Bernardino, infatti, in Sardegna non se ne trovano, specie con quella pelle bianca, un poco femminea, con quelle gambe e braccia prolisse e con quella mimica estroversa. I sardi, caso mai, sono piuttosto piccoli, tarchiati, con arti discretamente corti, il tronco un poco legato seppure assai forte, e la pelle bruna dai riflessi perfino olivastri: gente di gesti lenti che rivelano nature introverse, negate in ogni caso alla mondanità, Precisamente tutto l’opposto di Palazzi, nel quale lo spirito mondano assume le proporzioni di una vera e propria vocazione.

Non a caso a Milano, quando giovanissimo egli era il ritrattista rapido felice e galante delle più belle donne lombarde, il suo amico Paolo Monelli lo definì con affetto e non senza una punta di invidia «il sardo per signore». In realtà egli confezionava per le signore milanesi ritratti su misura, a olio o a pastello, i quali mettevano insieme la antica e nobile tradizione della pittura di casa nostra con il tono direi disobbediente al classicismo delle formule pittoriche dei fauves e degli impressionisti, vale a dire delle scuole, tutto sommato, di Parigi; proprio come in un qualsiasi paese europeo fa un sarto per signore (con la t) che si rispetti: il quale, quando confeziona un vestito per una bella donna, tiene sì d’occhio, sotto sotto, il Cinquecento italiano anche se taglia sottane sopra il ginocchio, ma poi al condimento di Parigi non ci rinuncia per tutto l’oro del mondo.

In questo senso, come sangue e come attitudine del carattere refrattario agli isolamenti rustici, mistici ed eroici dei sardi, Bernardino non è sardo. Ma soprattutto non è sarda la sua pittura.

La sua pittura è avanti tutto una pittura di nudo; e per essere più precisi, di nudi di donna. Egli dipinge donne nude, per dire pane al pane, come respira. Protagonista del suo mondo ideale di pittore non può essere né un casolare, né un albero, né una capra, né un pastore, né un cavallo, né un cielo, né un mare eccetera; è Eva. Ma proprio Eva carne, Eva corpo e pelle, proprio la sua architettura anatomica; al di fuori della sua favola, isolata addirittura dal suo mito, avulsa dal suo paradiso terrestre. Che Eva abbia peccato e sia stata cacciata dall’Eden con tutto ciò che il caso comporta, al nostro pittore non interessa un bel niente. Il suo modello Eva è pieno di sensi, indubbiamente, ma come se i sensi non si prestassero a una interpretazione peccaminosa, come se in ogni caso non fossero mai stati giudicati all’origine del peccato; una Eva insomma che non ha mai ragione d’arrossire della sua carnalità, nessuna ragione per cucirsi una cintura con la foglia di fico, nessuna ragione per coprirsi, per vestirsi.

Nelle donne nude di Palazzi (nude anche quando indossano una leggera camicia, o vestaglia, o sottoveste che lui, il pittore, ha cura di sollevare immediatamente, di rimuovere più che può, e urgentemente) quei pochi centimetri quadrati di tessuto che il suo pennello o la sua matita posano rapidamente e con una grazia un poco settecentesca su certi settori del corpo a servir loro da schermo sono delle cortesi concessioni al conformismo del mondo che il peccato lo registra, una specie di autocensura ch’egli applica a se stesso come una limitazione, un omaggio al suo prossimo e non alla morale: dipendesse da lui, di quegli schermi non se ne servirebbe mai. Tanto vero che, poi, chi li osserva, ne nota l’artificialità di elementi estranei, di intrusioni non congeniali all’opera e all’autore; tutto il contrario di quello che avviene in certa statuaria per esempio greca o romana, nella quale le veneri e gli adoni e altro si direbbe avessero avuto per modelli donne e uomini di carne nati direttamente dal corpo delle madri con la foglia di fico anch’essa di carne, tanto quei congegni del pudore appaiono connaturati con l’opera d’arte.

Insomma, il paesaggio umano perfetto per la vocazione di Bernardino è il nudo femminile integrale, il nudo del nudo, direi, più nudo che sia possibile, tale cioè da dare evidenza e risalto particolari a quelle zone che altrimenti rimarrebbero già di per se stesse, naturalmente dico, in ombra. In questo senso un simile nudo potrebbe rischiare, specie nel disegno, di sfiorare una sensualità più forte della stessa arte del figurare. Senonché è proprio essa, l’arte del figurare, a evitare un tale pericolo, purificando alla fiamma del buon segno e del buon colore forme e linee, e riconducendo entro i limiti casti appunto dell’arte (che quando è arte è sempre casta) le ispirazioni maliziose dei sensi.

Non che Palazzi sia esclusivamente un «pittore di donne nude». Il pittore è uno specchio del mondo, e un buon pittore dipinge tutto, come un buono specchio riflette tutto. Dipinge tutto anche quando le sue emozioni si concentrano su un certo tipo di ispirazioni che ne fanno uno specialista, che ne fanno, poniamo, un pittore di nature morte o un ritrattista, un paesaggista o un pittore di fiori, un pittore d’animali o un pittore, come si diceva un tempo, di prospettive e così via. Anzi le stigmate del buon pittore, chiamiamolo così, specializzato consistono nelle sue capacità di dipingere eccellentemente tutto, come Raffaello, ch’è un pittore di Madonne ma che è allo stesso tempo un divino pittore di nature morte, di paesaggio, di prospettive, d’animali, di fiori e così via; come Degas, che è un pittore di ballerine, ma che anch’egli è un eccellente pittore di cavalli, di prati, di fiori, d’oggetti. […]

Non che Palazzi, dunque, sia esclusivamente un pittore di donne nude. Egli è un ritrattista e un paesaggista, è un pittore di cose e d’oggetti che da sé soli o nel contesto di un modello-guida, a considerarli isolati, sono delle nature morte. (Le donne dei ritratti di Palazzi, coi loro vestiti d’oggi, potrebbero un giorno, come accennava Orio Vergani, contribuire a costituire il documento delle donne del nostro secolo; allo stesso modo le donne degli impressionisti francesi costituiscono oggi un documento delle donne dell’Ottocento e, per fare un lungo salto all’indietro, le donne di Simone Martini un documento delle donne del Trecento).

Nei suoi interni e nei suoi esterni figurano con la stessa efficacia e gentilezza sofà e foglie d’alberi, strumenti musicali e tappeti, prati e alberi eccetera. E tuttavia la sua sigla essenziale è quella d’essere un pittore di nudi muliebri, come la sigla essenziale di Cezanne è quella d’essere un pittore di paesaggi e quella di Degas d’essere un pittore di ballerine.

Ora un pittore che vede il nudo, anzi la donna nuda, aperta, evidente, proprio come un frutto sbucciato, come una pesca spaccata in due, non può considerarsi sardo.

Per la Sardegna, per i sardi, la donna è qualcosa di accuratamente vestito, coperto, ravvolto direi. Proprio come Palazzi vede le donne senza un grammo di vestito sulla carne, cosi i sardi la vedono senza un grammo di carne sotto i vestiti. Essa è per essi un aspetto serrato, del mondo, occulto e impenetrabile se non a patto di una intimità che implica le radici della vita.

La civiltà di pittori come il Nostro consiste nel denudare avanti tutto la donna, nel liberarla dalle sovrastrutture della storia, della convenzione, del costume e altro; la civiltà dei sardi consiste avanti tutto nel caricarla di tali sovrastrutture, di coprirla.

Palazzi, s’è detto, vede Eva come se il peccato originale non potesse prendere il nome di peccato, una Eva fatta di amore, fatta per fare l’amore, ma allo stesso tempo innocente, ignara di questa sua destinazione, perfino; i sardi, al contrario, vedono Eva come se il peccato lo cominciasse a scontare da oggi, dal momento nel quale viene al mondo, sia pure nel ventesimo secolo. Agli occhi loro essa è una penitente; o quanto meno una suora.

Il guardaroba d’una donna di Palazzi si limita a un velo, pochi graffi di penna, da usare, proprio se necessario, come cache-sexe; ma il guardaroba d’una donna sarda, fra biancherie intime e corpetti, camicette e gonne, empie un armadio.

Il mondo pittorico di Palazzi, in altri termini, non ha nulla a che fare col pudore, ma il modello pittorico Sardegna i conti li fa avanti tutto col pudore. In questo senso Bernardino non è sardo. Egli è anzi particolarmente estraneo alla Sardegna e ai sardi.

Senonché, poi, egli è sardo per altri versi e motivi, non meno importanti di quelli per i quali non lo è. Avanti tutto egli è nato in Sardegna. E non ci è nato di passaggio, come caduto dal cielo. Non è il bambino nato in treno, o in albergo. La Sardegna non costituisce per lui il frammento d’un viaggio della madre, una tangenza occasionale con un paese straniero e poi l’oblio, per tutta la vita, con l’equivoco d’un certificato di nascita che, per attenersi alla realtà, non dice la verità.

Egli è nato in Sardegna da madre sarda e ha vissuto in Sardegna i suoi primi quindici anni di vita. Nel bagaglio della sua esistenza ci sono una fanciullezza e una adolescenza sarde. Lo spettacolo del mondo, nel primo segmento della sua avventura terrena, è sardo. Il latte del suo biberon, il pane della merenda di fanciullino, l’alfabeto del sillabario, la voce del maestro, il latino del ginnasio, il primo ginocchio di donna intravisto con l’amara, vergognosa fame della pubertà, il pianterreno dell’edificio della vita, insomma, in Palazzi è sardo.

La linea e il colore del non-io si sono presentati agli occhi di questo pittore come fenomeni sardi, come se tutto il mondo fosse una enorme Sardegna, popolato di animali piccoli e solidi nei cinque continenti, di uomini piccoli e solidi, di piante piccole e solide, di catene di monti piccole e solide, di case piccole e solide eccetera eccetera. Come se tutto il mondo fosse coperto di lentisco, di mirto, di fichidindia, di palmette. Come se tutte le donne del mondo sembrassero un poco monache e un poco bambole e tutti gli uomini del mondo un poco gnomi e un poco papanatale. Come se il lavoro di tutto il mondo oscillasse fra la vanga e la canna del pastore. Come se i matrimoni di tutto il mondo fossero simili a sacre rappresentazioni», e i lutti di tutto il mondo una lenta, grave pantomima, e le feste di tutto il mondo una cavalcata arcaica.

Di madre sarda, nato in Sardegna, vissuto in Sardegna fino all’adolescenza, egli parla sardo, parla cioè con quelle cesure e allo stesso tempo quelle legature fra sillaba e sillaba che danno alla lingua italiana, sulle labbra dei sardi, un ritmo aritmetico, granito, un poco solfeggiato, con certe lettere iniziali raddoppiate e certe vocali cosi strette che quasi la lingua non c’entra dentro, come non si usa in nessuna regione italiana. Su questa impalcatura egli ha poi steso un velo di cadenze padane, lombardo-venete, che sono divenute una seconda sua natura, non solo nella pronuncia della lingua. Un po’ quello che è avvenuto nella sua esperienza di vita e di studio, che lo ha veduto lasciare la Sardegna adolescente per il Veneto e lasciare il Veneto giovanotto per la Lombardia, e poi fare la spola fra la Lombardia e la Francia. Un viaggio semplice e complicato allo stesso tempo: Nuoro, Venezia, Milano, Parigi.

Sardo e non sardo, si capisce perchè Palazzi abbia sentito dentro di sé, tutta la vita, dalla prima giovinezza alla età matura, il richiamo del modello Sardegna. Ma si capisce anche per un’altra ragione: che un modello casto come la Sardegna ha esercitato sul suo pennello, cosi agnostico nei confronti della castità, un’attrazione irresistibile d’ordine psicologico e d’ordine morale. Psicologicamente gli uomini in genere (e gli artisti in particolare) sono soggiogati da tutto ciò che è contrario alla loro maniera di vita: un malato è affascinato dalla salute, un uomo raffinato è sedotto dallo spettacolo della rozzezza, un dissoluto si scalda al sole dell’innocenza eccetera.

Gli abitanti del Nord scendono al Sud con gioia, quelli del Sud salgono al Nord con una enorme carica di interesse. Moralmente, poi, l’uomo trova nella frequentazione dei modelli contrari alla sua vocazione e alle sue abitudini una specie di purificazione, come per un atto di umiltà, come per una penitenza. Si determina in esso, senza che egli stesso se ne avveda, una ricerca inconscia della espiazione; il pittore delle donne nude che dipinge le donne dei pastori, il pittore dei salotti e dei teatri che dipinge il pascolo e il cinghiale si procura come un lavacro, fornisce alla sua ispirazione e alla sua fantasia il pretesto per una vacanza, quasi il ricominciamento di una vita, quasi l’inizio di una nuova infanzia.

A questo tipo di atti d’umiltà non esiste modello che possa servire più egregiamente della Sardegna.

La Sardegna è il paese più casto e allo stesso tempo più solenne d’Europa. La sua castità è così integrale che se ne registra la presenza anche in aspetti e in fenomeni di per se stessi impuri.

Per esempio, personalmente io ho un ricordo, della mia primissima giovinezza, banale e perfino deteriore come genere, ma estremamente significativo: il ricordo d’un incontro con una giovane prostituta, a Cagliari. Essa viveva a pensione presso una famiglia, come uno studente di provincia. La famiglia che la ospitava si componeva di due coniugi con un loro unico bambino di quattro anni, i quali partecipavano ai suoi tristi profitti. Era gente che, tutto sommato, esercitava una delle più turpi attività che si possano esercitare nel consorzio degli uomini. Ma la loro casa rustica, scomoda, pastorale, era innocente. La stanza ove la ragazza praticava la sua professione era simile in tutto alla stanza d’una contadina in una casa colonica, una vecchia cassapanca col catino e la brocca di terraglia, uno specchietto di metallo appeso a un chiodo, da metterci dentro una sola parte del viso, un armadio d’abete, un letto dal saccone di foglie di granoturco, e sul letto una immagine di Cristo che si regge il cuore nella palma d’una mano.