IN GALLURA

di Virgilio Lilli ⇒

da

Viaggio in Sardegna

e

La nostra Sardegna ⇒

UNA INEDITA EDIZIONE DEL VIAGGIO IN SARDEGNA

DEL 1932

a cura di Guido Rombi

UN NUOVO SCOOP LETTERARIO

La nostra Sardegna ⇒

il seguito di VIAGGIO IN SARDEGNA, 1932.

di Guido Rombi

Nel 1999 assurse giustamente agli onori delle cronache e delle recensioni la pubblicazione da parte dell’editore Carlo Delfino di Sassari di Viaggio in Sardegna di Virgilio Lilli, uno degli scrittori e giornalisti italiani più brillanti tra gli anni Trenta e gli anni Settanta del Novecento.

Si trattava della meritoria riproposta, e per la prima volta in libro, delle pagine scritte da Lilli nel settembre-ottobre 1932 e già pubblicate sulla rivista «L’Italia Letteraria» il 1 gennaio 1933 che quel viaggio/crociera – premio aveva bandito con gran risalto e pubblicità. Era peraltro singolare che ciò non fosse avvenuto prima, poiché era un viaggio conosciuto, anzi ormai famoso, più volte menzionato nei saggi di letteratura in relazione al libro che di quello stesso viaggio in Sardegna scrisse un altro raffinato intellettuale, scrittore, giornalista di primo piano della seconda metà del Novecento, Elio Vittorini. Stiamo dicendo del suo ormai celebre Sardegna come un’infanzia, pubblicato da Mondadori nel 1952, più volte rieditato.

Il viaggio o crociera – con più enfasi al secondo nome nella rivista – della durata di dieci giorni, dal 18 al 28 settembre, aveva abbinato un premio di 5.000 lire per il miglior reportage. Premio che al momento del verdetto la giuria divise però tra un primo classificato, Elio Vittorini di anni 25, che concorreva con lo pseudonimo di Amok, assegnandogli la somma di tremila lire e un secondo, Virgilio Lilli di un anno più grande, che perciò di lire ne ebbe duemila, in concorso con lo psedonimo Senza motto; in commissione era nientedimeno che Grazia Deledda, la scrittrice nuorese, Nobel per la letteratura nel 1926, insieme con Silvio Benco e Cipriano Efisio Oppo. I due vincitori non erano peraltro alle prime armi: vantavano già importanti collaborazioni con le principali riviste letterarie di quegli anni, erano insomma già molto inseriti nel “sistema”, e probabilmente erano due vincitori annunciati, già collaboratori del settimanale «L’Italia Letteraria».

Queste le motivazioni del verdetto:

«Nel primo [“Senza motto”] è, a sprazzi, una gradevole sensibilità giovanile: può tuttavia spiacere un insito umorismo d’impronta leggermente giornalistica; come anche una certa intenzione nel guardare dall’alto in basso i luoghi e le persone descritti. Si può anzi discutere se questo diario offra una fedele impressione sintetica della Sardegna. Ma i particolari che colpiscono l’autore, sia nei tratti fisici del paese stesso sia nelle forme di vita dei suoi abitanti sono ripresi in quadretti immediati, pieni di nervosità, di fresca invenzione, in una lingua che se non sempre riesce a concretarsi in maturità di stile, è snella, brillante e variegata.

Qualità in certo seno opposte sono riscontrabili in «Amok». Ottimo descrittore, con qualche vena di sorriso, dei tipi e dei paesaggi incontrati, il suo tono è più poetico, pur esprimendo con immediatezza una realtà altrettanto precisa. Si vede che l’intenzione dell’autore è stata di trasferire in un piano assolutamente letterario la cronaca del viaggio, liberandola così da un verismo troppo trito. Ciò non avviene senza che la personalità di “Amok” intervenga con eccessiva prepotenza, restando quasi continuamente in primo piano nella narrazione. Difetto o pregio che questo intervento si voglia giudicare nell’economia del diario, vale comunque a mettere in luce una natura molto interessante di artista.

In ultima analisi, non è emersa una tal differenza di valore fra “Senza motto” ed “Amok” da giustificare l’assegnazione del premio all’uno piuttosto che all’altro dei due concorrenti. La Commissione è quindi venuta nella determinazione di spartire il premio: tenendo però a che, in “Amok” risultassero particolarmente apprezzate più sostanziose e liriche virtù di scrittore. A tal fine la somma di L. 5000 viene divisa in L. 3000 ad Elio Vittorini e in L. 2000 a Virgilio Lilli, risultati rispettivamente autori dei dattiloscritti “Amok” e “Senza motto”».

Emanuela Martellini, in Tempo e memoria nel Novecento italiano, Archetipo Libri 2011 (pp. 89-90), rivela peraltro un interessante retroscena: «La cifra, date le condizioni economiche disastrose in cui versava», fece attivare Vittorini presso l’amico Enrico Falqui, capo-redattore dell’Italia letteraria, «con una serie di pressioni e richieste d’intervento per vincere. Ma nonostante la garanzia con la quale Falqui lo incoraggia ad aderire, il premio fu assegnato ex aequo con Virgilio Lilli […] anche se la parte spettante a Vittorini […] salirà a tremila lire di certo per l’intervento di Falqui. Sarà Grazia Deledda, che ovviamente concepiva la “sua” isola diversamente da come l’aveva descritta Vittorini, il giurato contrario all’unica premiazione di Vittorini». (Sul libro di Vittorini si vedano QUI più complete note di presentazione collegate all’estratto delle pagine sulla Gallura pubblicate da Gallura Tour).

Solo che, stranezze della letteratura e degli studi, alla fine le luci della ribalta e gli onori per quel viaggio furono solo per Vittorini, nonostante Lilli negli anni Trenta e fino alla caduta del fascismo avesse di certo non minore “fama” del collega, affermandosi come una delle penne più brillanti del «Corriere della Sera» insieme con giornalisti del calibro di Indro Montanelli, Orio Vergani, Luigi Barzini jr, Egisto Corradi, Paolo Monelli, Silvio Negro ecc.).

A favore di Vittorini intervenne che il suo testo – anche per il suo particolare impegno profuso a rilanciarlo pubblicandolo ad estratti, nel 1933, su più riviste importanti dell’epoca, poi in libro nel 1936 – fin dal principio s’era imposto al centro dell’attenzione facendo discutere e catturando all’autore non poche critiche negli ambienti letterari sardi. Insomma, il Viaggio di Vittorini aveva avuto una così specifica e speciale storia letteraria e editoriale da attirare su di sé tutte le attenzioni fin dall’indomani del premio, mettendo in ombra quello di Lilli. Quando poi, nel 1952, quindi ormai vent’anni dopo, in una molto diversa stagione storica, culturale e politica della Sardegna (che vedeva fra l’altro la nuova Regione Sardegna molto determinata a investire sul turismo[1]), l’Autore ripropose il libro (di cui non pochi intellettuali si ricordavano) – integrato di nuovi “ritocchi”, col titolo definitivo di Sardegna come un’infanzia da Mondadori, e riuscì ad ottenere quel consenso di critica e quel successo che prima non aveva avuto –, davvero di quel racconto di Lilli tutti finirono per dimenticarsene per sempre. Bisogna poi tener presente che Vittorini negli anni ’50 era ben più in auge del giornalista, per ragioni collegate alle rispettive vicende biografiche-politiche degli ultimi anni del fascismo, della resistenza, del dopoguerra.

Certo, occorre riconoscere che senza dubbio Sardegna come un’infanzia è un ottimo libro-viaggio (come scrive Michela Murgia nella bella presentazione all’edizione Bompiani 2014); e si può anche riconoscere che come racconto fosse più maturo e più libro di quello di Lilli, meritando infine il grande successo ottenuto. Quel che però non era prevedibile, come si è detto, era che il testo dell’altro vincitore, Virgilio Lilli, che pure fu un gran nome del giornalismo del ‘900 – complice certamente la sua scelta di riservare a quella pagina letteraria un profilo più defilato, cadesse invece nel più completo oblio, e che si dovessero attendere sessantasette anni, il 1999, perché l’editore Carlo Delfino lo riproponesse meritoriamente per la prima volta in apposito libro.

Una NOTA. Riguardo al piano più defilato in cui Lilli mantenne il suo Viaggio è da chiedersi se un po’ influì e condizionò il travaglio editoriale di quello di Vittorini, di cui certamente sapeva a causa dei malumori negli ambienti culturali sardi che lo accusavano di “spirito snobbistico”. (SI VEDA QUI). Insomma, se l’aria editoriale che tirava sul Viaggio di Vittorini era cupa, quale eco avrebbe avuto pubblicizzare addirittura in libro quello di Lilli? Rischiare un nuovo caso come il Caccia grossa di Giulio Bechi pubblicato nel primo anno del Ventesimo secolo? Il giudizio della giuria (che paradossalmente e senza dubbio fece da volano alle polemiche in Sardegna) aveva del resto chiaramente detto che dei due il più marcatamente snobbistico era quello di Lilli: era soprattutto del suo – rileggiamolo – che poteva «tuttavia spiacere un insito umorismo d’impronta leggermente giornalistica; come anche una certa intenzione nel guardare dall’alto in basso i luoghi e le persone descritti. Si può anzi discutere se questo diario offra una fedele impressione sintetica della Sardegna». Questa delle critiche, specialmente “sarde”, agli scritti dei due autori, mi pare sia una pagina che meriti ancora approfondimenti consultando attentamente tutti i principali giornali, sardi e non, dai quotidiani ai periodici letterari.

Insomma, con la pubblicazione postuma del libro di Lilli nel 1999 da parte dell’editore Carlo Delfino di Sassari, la vicenda del viaggio e della personale “visione” letteraria della Sardegna del grande giornalista, sembrava avesse avuto la meritata dignità letteraria e il sigillo definitivo.

Sembrava, appunto. Perché quelle pagine di Virgilio Lilli, finalmente in volume, non erano invece quelle definitive e conclusive. Non era quindi come si riteneva e perciò come scrisse Gabriella Contini nella sua bella presentazione (la prima di ben tre del libro: la seconda è di Manlio Brigaglia e la terza di Giuseppe Fiori): «Lilli non ritorna in Sardegna (o almeno non in veste di scrittore), non riapre mai più il suo diario: lo dimentica e lo fa dimenticare»[2].

Così come non suona più esatto il parere di Giuseppe (noto Peppino) Fiori a conclusione del bel ritratto biografico del collega giornalista, commentando il lungo articolo ritrovato: «Non vi è più tornato per un qualche rifacimento».

No, non era così. C’era un seguito, ad oggi sconosciuto. Infatti, nell’ottobre 1938, Lilli, ormai firma di punta del «Corriere della Sera», dette alle stampe per la «Lettura», – rivista mensile illustrata del quotidiano, pubblicata dal 1901 al 1946 (poi di nuovo presente dal 2011) –, quello che a tutti gli effetti appare come il seguito o meglio l’integrazione/parte mancante della versione sopra detta del 1932/33: il racconto LA NOSTRA SARDEGNA.

∼ ∼ ∼

Credo possa essere interessante per i lettori sapere come si è dipanata e si è confermata questa scoperta: è stato un po’ un percorso a ritroso partendo, inevitabilmente, dall’articolo ritrovato di Lilli sul numero di ottobre 1938 de «La Lettura» (ormai alcuni anni fa, nell’ambito di un altro progetto). Ero già consapevole si trattasse, a prescindere, di un prezioso ritrovamento, ma non che il racconto fosse il seguito di Viaggio in Sardegna del 1932-33 e quindi finanche uno scoop letterario. La “lucina” si è accesa dopo la trascrizione del pezzo, a implementare le sezioni dei Racconti dei viaggiatori di questo sito Gallura Tour, con l’idea di vedere se si potevano incastonare i paragrafi di questo secondo “pezzo” nel primo. E qui la sorpresa che si inserivano-collegavano perfettamente. Da questo momento è stato inevitabile attivare le lenti del metodo storico-critico, tipico degli studi, per una più attenta analisi intorno al primo scritto del 1932-33, e per avere ancora più certezza su quel che gli evidenti indizi già indicavano; e per riflesso nello scandaglio è finito anche il saggio di Vittorini così strettamente congiunto a quello di Lilli.

In una prima ricognizione di verifica sono stati utili la “cronaca” del viaggio dei “gitanti” nell’isola che Manlio Brigaglia meritoriamente ha riproposto (pur non accorgendosi dell’intrigo), e il confronto con le tappe raccontate da Vittorini nel suo Sardegna come un’infanzia.

Identico lo snodarsi dell’itinerario con quello riassemblato e unificato – i due racconti in uno – di Lilli: si arriva da Civitavecchia a Terranova e da qui si va a Tempio Pausania. Di Tempio Pausania nella versione del 1932-33 non si dice praticamente niente: si dice del sughero e dei tappi di sughero, ma di Tempio paese (o città) proprio nulla.

Ad oggi sembrava che solo l’altro illustre compagno di viaggio e vincitore del concorso Elio Vittorini avesse scritto di Tempio, e spesso, ancora oggi si riportano certe sue ormai celebri righe a descrivere le case e palazzi e vie del paese[3].

Ed ecco invece che la versione 1938 aggiunge e integra pagine bellissime su Tempio, la prima località fortunata di questo dimenticato/inedito secondo scritto. D’ora innanzi la Gallura, e Tempio Pausania in particolare, potranno quindi esibire anche il ritratto, non breve, e forse proporzionalmente il più lungo, fra quelli omessi nel primo articolo: pagine bellissime, da par suo, da vero campione del giornalismo italiano del Novecento qual Lilli era.

Anche Lilli, come Vittorini, scrive delle case di Tempio: «Non ho mai visto un paese tarchiato come Tempio. Basse le case, fatte tutte di granito. Oh terra cocciuta e massiccia che non conosce il mattone! Questa è una architettura veramente formidabile, sui muri delle case le palle di cannone andrebbero in pezzi come mele. Ecco un altro elemento del senso dell’antico che spira dall’isola. Si presero le rocce, e a regola d’arte, filo a piombo dietro filo a piombo, si costruirono le caverne in forma di case. Case d’aspetto oscuro e torzuto. S’ha paura d’urtarle, di toccarle. Qui picchiare un gomito verrebbe certo dire rompersi un braccio».

E anche Lilli, come Vittorini, scrive delle chiese di Tempio (anche se in realtà attraverso quelle di Tempio raffigura quelle di tutte la sua Sardegna viaggiata): «Dovessi farmi una chiesa per mio conto prenderei il modello da una chiesa di Tempio, come se mi dovessi fare un tranvai ne prenderei il modello da un tranvai di Cagliari. Chiese come capanne, piccine, rustiche, vecchie, con le facciate di pietra elementari e plebee». E scrive a schizzi anche di uomini, donne e bambini di Tempio, si vada a leggere!

E proseguiamo nel confronto comparato dei due itinerari e dei due scritti. Dopo Tempio, nella versione del 1932-33, si fa un salto direttamente ad Alghero (paragrafo “Un coccetto di Catalogna in Sardegna“). Ed ecco che la versione del 1938 colma il buco: dopo Tempio vi è invece l’Anglona: regione di «grossi timbri in rilievo; specie di doline, terrazze, di bastioni di terra simili ad anfiteatri che s’alzano sul suolo ogni tre o quattro chilometri quadrati», e terra di capanne, di cavalli, di fichi d’india che meritano un di più del suo estro artistico.

E dopo l’Anglona, essendogli peraltro affiancata da un lato, Lilli racconta Castelsardo. Che è appunto nella rotta del viaggio che il compianto Manlio Brigaglia riporta nella seconda presentazione-introduzione: dopo Tempio – dice – i crocieristi in torpedone «passano a Perfugas, Bulzi, Sedini, Castelsardo, Sorso e Sennori»[4].

Su Castelsardo, assente nella prima versione, c’è un bel paragrafetto, non molte righe ma che lasciano il segno, tra cui per esempio: «A guardarlo dalla strada che corre verso il Sassarese, proprio di sotto, bisogna arrovesciare la testa indietro fino quasi a esser ribaltati per terra. È issato sul vertice del monte come su una nuvola divenuta improvvisamente dura».

E avanti: nel pezzo del 1932-33, dopo Alghero/Catalogna, seguono alcune paginette sui nuraghi, sul Gennargentu, e quindi un paragrafo su Nuoro, curiosamente intitolato «A Nuoro e canti». Perché dico “curiosamente”? Perché in realtà di canti a Nuoro o in Barbagia non c’è proprio traccia.

La parte dei canti a Nuoro era infatti tra quelle completamente tagliate su «L’Italia Letteraria», dimenticando però di modificare conseguentemente il titolo e facendo così risultare inavvertitamente quanto platealmente monco il paragrafo.

(Che quel titolo fosse singolare, “strano”, qualche dubbio se lo dovevano essere posto anche i curatori dell’edizione di Carlo Delfino 1999, visto che proprio questo è stato inserito tra virgolette, che invece mancano nell’originale. Ma anche in questo caso era sfuggita loro l’intuizione o la deduzione successiva, che ci doveva essere stato un taglio, che mancava una parte. Curiosamente s’era imposta la convinzione che quella solo fosse l’unica e completa stesura del racconto, da distrarli dal captare i segnali pur disseminati sulle pagine de «L’Italia letteraria»).

Dopo i Canti di Nuoro vi è un paragrafo che riguarda Mussolinia/Arborea, assente nel primo. Una tappa anche questa elencata da Brigaglia nell’opportuno riepilogo di tutto l’itinerario, che perciò ben si colloca dopo le pagine su Oristano del primo articolo (nel libro pp. 60-63): «È un panorama bellico, i solchi paiono trinceroni, le macchine poste sulla campagna, tanks, cannoni, autocarri. I canali, appena iniziati, una specie di vene in formazione ancor molli e informi. È una terra che dà l’idea di carne sulla quale siano state fatte colossali operazioni chirurgiche».

Detto e dimostrato quindi come già questo incastro così perfetto fosse già per me illuminante nel disvelare che lo scritto del 1938 non era allora un pezzo del tutto nuovo ma il completamento di quello del 1932-33, lo scrupolo del mestiere di storico mi ha convinto d’andare a vedere personalmente, e quindi acquisire, gli originali de «L’Italia Letteraria» sia di Lilli e sia di Vittorini (ringrazio la Biblioteca Universitaria di Sassari e la Biblioteca comunale di Ferrara).

Ed ecco altre prove provate. La prima, e più evidente, è nel numero del 25 dicembre 1932 che annuncia vincitori i due giovani letterati, riporta il giudizio della giuria (che ritiene un po’ meglio riuscito lo scritto di Vittorini assegnandogli il premio di 3 mila lire e a Lilli di 2 mila), e quindi pubblica il racconto Quaderno sardo di Vittorini. Infatti, proprio qui, c’è un altro segnale, anzi, più che un segnale proprio un avvertimento – sfuggito incredibilmente anche ai pur noti ed esperti presentatori dell’edizione in libro di Carlo Delfino, 1999 – che un seguito ci doveva essere: posto per giunta in evidenza, sotto il titolo e la relazione della giuria sui premi assegnati, nelle righe che introducono la pubblicazione di Vittorini. Vi si dice che poiché il Diario di Vittorini superava di molto il limite prescritto di due pagine del giornale, ci si era limitati a pubblicare «le parti sostanziali». E che altrettanto sarebbe avvenuto per il testo di Virgilio Lilli che sarebbe stato pubblicato nel numero seguente; così testualmente: «Nel numero prossimo pubblicheremo egualmente i brani più significativi [il corsivo è mio] del Diario di Virgilio Lilli». La conferma (a ritroso), lampante e davvero si può dire definitiva, dei tagli subiti dai racconti originali dei due scrittori.

Una domanda/osservazione. A effettuare i tagli fu la redazione della rivista oppure i due scrittori? Oltre che prassi più corretta, i tagli furono demandati ai due autori. Il sottoscritto era già giunto a questa determinazione confrontando le due prime pubblicazioni del testo di Vittorini del 25 dicembre 1932 su «L’Italia letteraria» e del 1 gennaio 1933 su «Solaria». Successivi approfondimenti su Sardegna come un’infanzia, lo hanno confermato (Si veda QUI). Lo stesso perciò può dirsi che sia valso per Lilli.

Solo che a differenza di Vittorini che subito volle pubblicare la parte tagliata dalla prima pubblicazione, quei tagli Lilli li mise insieme 6 anni dopo e li pubblicò, ormai giornalista affermato del «Corriere della Sera», sul numero di ottobre 1938 de «La Lettura», supplemento letterario del quotidiano milanese, da cui appunto ha avuto origine questo scoop letterario: il testo integrale di Viaggio in Sardegna.

∼ ∼ ∼

Il seguente ritrovamento e conseguente scoop letterario ora spiegato viene utilizzato, al momento, per dar vita alla prima versione integrale di Viaggio in Sardegna solo in riferimento alla Gallura. Presto seguirà su Gallura Tour anche quella estesa a tutta la Sardegna.

Auspico inoltre che a questa segua una riedizione aggiornata e completa con lo stesso editore Carlo Delfino, a cui resta comunque il merito d’aver “resuscitato” il mirabile racconto di Virgilio Lilli, seppure in versione accorciata o tagliata. Ora sì, infatti, si può dire che molto probabilmente il cerchio sia chiuso. (Resterebbe a questo punto semmai la curiosità “sfiziosa” di sapere se Lilli avesse in qualcosa modificato le parti espunte prima di riproporle su «La Lettura»: solo il ritrovamento del dattiloscritto originale e integrale del 1932 potrebbe dirlo).

Ed oltre a queste proposte culturali-editoriali sul Viaggio di Virgilio Lilli, un’altra a questo punto sento di proporne, rivendicandone ovviamente la paternità intellettuale: dico cioè che, a questo punto, sarebbe auspicabile una edizione unificata del famoso viaggio in Sardegna del settembre 1932 proponendo insieme i testi dei due illustri vincitori della crociera-premio letteraria in Sardegna, proponendo uno dopo l’altro, tappa per tappa, i brani di Sardegna come un’iinfanzia di Elio Vittorini e di Viaggio in Sardegna di Virglio Lilli. Ne verrebbe fuori un prezioso “nuovo” libro di viaggio sinottico sulla Sardegna, dando così ai lettori la possibilità di leggere, gustare, confrontate parallelamente e comparativamente, le “penne” dei due grandi scrittori.

Seppure Vittorini ci si sia dedicato di più alle sue pagine (e gli esiti del suo restyling «Gallura Tour» li offre per la prima volta ai lettori), non per questo un confronto tra i due grandi scrittori non può essere fatto, e anzi assolutamente lo merita, tanto pià oggi che il Viaggio di Lilli può essere proposto nella sua versione completa. Come non considerare interessante avere sotto un unico sguardo in che modo i due letterati “puledri di razza” abbiano ritratto luoghi e paesi; dove e soprattutto in che modo – visitandoli – abbiano posto gli occhi e il pensiero e poi scaldato la penna? (Anticipo già che non sono pochi i passaggi che si prestano a essere letti proprio uno accanto all’altro). Ora che abbiamo la versione completa dello scritto di Virgilio Lilli, altroché se si può[5]. (E presto «Gallura Tour», a dimostrare l’importanza e il fascino dell’ “operazione” ne proporrà un saggio dimostrativo per la Gallura).

∼ ∼ ∼

E veniamo ad un’altra nota di non poco conto sullo scritto ritrovato di Virgilio Lilli del 1938. Le pagine rintracciate su «La Lettura» che per la prima volta qui, su Gallura Tour, si ripropongono, sono arricchite e impreziosite – altra sorpresa nella sopresa, come si suol dire –, dei disegni di uno dei migliori artisti-pittori della Sardegna del Novecento, Bernardino Palazzi, di natali e prima formazione sarda e di seconda formazione continentale e in specie milanese.

L’incontro tra i due avvenne senza dubbio negli ambienti se non proprio nelle stanze del «Corriere della Sera» e de «La Lettura» dove Palazzi nel 1935 aveva iniziato la collaborazione come illustratore: divenne amico di diversi giornalisti di spicco del giornale (c’è un famoso dipinto di Palazzi, “Bagutta”, che ritrae insieme con altri – fra cui Riccardo Bacchelli – Paolo Monelli, Orio Vergani, Silvio Negro, Anselmo Bucci e altri collaboratori del quotidiano), ma specialmente diventò amico di Virgilio Lilli[6].

Il quale Lilli – scrive Rita Ladogana – lo accompagnò in un viaggio in Barbagia nel 1939 [7], e successivamente, nel 1961, scrisse per l’amico il testo del libro Sardegna. Dipinti e disegni di Bernardino Palazzi (Milano, Ceschina, 1961), che è molto più di una semplice presentazione. È infatti in questo libro che Lilli, facendosi critico d’arte di Palazzi e della sua pittura sulla Sardegna, regala in definitiva all’Isola – nella forma di un saggio denso, problematico e intrigante, oltre che pregno del suo mirabile stile – pagine meritevoli di attenta rilettura e riflessione: un saggio anche questo ben poco conosciuto, del quale Gallura Tour riporta, in allegato al seguito, un ampio stralcio, non solo perché ben si presta a fare da corollario ai due racconti (1932-33 e 1938) del viaggio in Sardegna del 1932, ma soprattutto perché è la sintesi più matura della sua idea di Sardegna, come si precisò in altri viaggi negli anni successivi.

L’amicizia e la collaborazione con Bernardino Palazzi e la presenza delle sue illustrazioni nel secondo testo di quel viaggio del 1932, pubblicato nel 1938, accresce quindi l’importanza del suo ritrovamento.

∼ ∼ ∼

A concludere: se già la riproposta in volumetto, nel 1999, per le edizioni di Carlo Delfino, del racconto di viaggio pubblicato su «L’Italia letteraria» nel gennaio 1933, giustamente meritò l’attenzione dei media e il plauso della critica, allora, per logica comparazione, non minore attenzione è giusto dire meriti la pubblicazione di questo seguito del 1938, la cui scoperta è certamente più sorprendente della prima.

C’è infatti una differenza nel loro ritrovamento: se le pagine del 1932-33 era più intuitivo sperare di recuperarle (perché era logico aspettarsi che, come quelle di Vittorini, pur esse fossero state pubblicate su «L’Italia letteraria» che aveva bandito il viaggio e il premio, e infatti lo furono una dopo l’altra: di Vittorini il 25 dicembre 1932, di Lilli una settimana dopo, il 1 gennaio 1933), nessuno ad oggi immaginava che esse avessero avuto sei anni dopo, nell’ottobre 1938, un seguito così rilevante per i contenuti – nuovi e diversi rispetto a quelli del 1932-33 ma perfettamente integranti gli stessi –, poi per il nome della rivista, «La Lettura», mensile letterario del «Corriere della Sera», e infine per le illustrazioni di Bernardino Palazzi.

Come si è spiegato, e dimostrato, le nuove pagine di viaggio La Nostra Sardegna di Virgilio Lilli sono quindi la parte mancante del viaggio del 1932 già pubblicate da Carlo Delfino nel 1999: si snodano lungo la stessa rotta (da Terranova/Olbia a Cagliari), ma non ripetono quanto già scritto, non si sovrappongono, invece aggiungono, integrano e completano perfettamente i brani del primo articolo, così da poter dire che, messe insieme, configurino e siano presupposto di una nuova edizione ampliata e aggiornata di Viaggio in Sardegna e finanche, come detto sopra, di un libro unificato Vittorini – Lilli di quell’ormai celebre viaggio in reciproca compagnia.

NOTE.

[1] Cfr. Sandro Ruju (a cura), La Sardegna e il turismo. Sei testimoni raccontano l’industria delle vacanze, prefazione di Vera Zamagni, Sassari, Edes, 2014.

[2] Si veda Gabriella Contini, Di dolcezze blande e di nere tristezze, p. 14.

[3] E. Vittorini, Sardegna come un’infanzia, Mondadori, Milano 1981, p. 40: «Tutta Tempio, tranne quella solitaria chiesa barocca, pare di duemila anni fa. Fosse una città di nuraghi sarebbe lo stesso. Le case una contro l’altra formano file sghimbesce. Costruite pietra su pietra, senza intonaco, luccicano dello splendore del granito».

[4] Manlio Brigaglia, Una carovana di intellettuali, ed. Carlo Delfino 1999, p. 23.

[5] Contrario o scettico su un loro confronto si disse Giuseppe Fiori nel suo scritto a corredo del libro (ed. Delfino) intitolato Un grande giornalista, pp. 75-79. Leggiamo i brani in questione: [Virgilio Lilli] «Non darà grande peso all’operina giovanile premiata da Grazia Deledda, Silvio Benco e Cipriano Efisio Oppo. Non vi è più tornato per un qualche rifacimento, in ciò diverso dall’altro vincitore ex-aequo, Elio Vittorini. Lo rimarco per prevenire un equivoco. Il lettore potrebbe essere portato – ora che li ha entrambi – a mettere a raffronto i due testi. Ingiusto per Lilli. Vittorini ha rimesso mani nella molto sintetica stesura originaria, l’ha riscritta, ha aggiunto un numero considerevole di pagine. Un lavoro di lunga lena. E quel che ne è uscito è tutt’altra cosa rispetto al diario premiato e pubblicato da L’Italia Letteraria nel 1932».

Oggi possiamo ben dire che si tratti di un parere erroneo formulato sulla scorta però delle informazioni sbagliate e viziate in possesso di Fiori: innanzitutto l’articolo di Lilli, che essendo privo quasi dell’altra metà, inevitabilmente appariva a Fiori non sufficientemente confrontabile con quello di Vittorini. E poi è viziato, dal passa notizia ormai d’antan e sempre ripetuta – succede a noi studiosi di prendere per buone le cose già dette – quanto dice di Sardegna come un’infanzia di Vittorini. Non è infatti vero che nella edizione finale, del 1952, vi siano state aggiunte «un numero considerevole di pagine» e quindi non è vero che la stesura originaria fosse «molto sintetica» rispetto a quella definitiva. No, proprio no: nella versione definitiva non sono molte le parti aggiunte, e la loro lunghezza pressappoco è pari alle parti eliminate in revisione. La proposta – seppure per ora solo sulla Gallura – di tutte le pagine del viaggio di Vittorini della pubblicazione servirà a dare finalmente contezza delle famose revisioni (a parere mio piuttosto sopravalutate). La differenza più rimarchevole tra i due scritti è invece semmai questa: le pagine di Vittorini nacquero con un ben preciso pensiero, una idea alla base, quella appunto espressa chiaramente nel titolo definitivo: Sardegna come un’infanzia. Le pagine di Vittorini sono più da narratore e romanziere, sono più libro di quelle di Lilli; quelle di Lilli sono invece più da giornalista-narratore.

[6] Quali invece i rapporti di Bernardino Palazzi con Indro Montanelli, anche lui intriso di sardità?

[7] Rita Ladogana, Bernardino Palazzi, Ilisso, 2005, pp. 122-123. Non appare peraltro esatto il seguito di quanto riporta la studiosa su questo viaggio in Barbagia, e cioè che fu «documentato da un reportage di schizzi e disegni pubblicati nel 1961 nel volume Sardegna, con testo di Virgilio Lilli, edito da Ceschina di Milano». Non è esatta almeno la parte relativa alle immagini, perché nel libro in questione vi è un solo soggetto barbaricino, Fanciulla di Dorgali, ma con data 1953.

∼ ∼ ∼

IN GALLURA è la prima edizione ampliata del racconto del famoso viaggio del 1932, ottenuta assemblando i testi dei due racconti (a distinguerli si sono indicati appositamente volta per volta le diverse edizioni 1932/33 e 1938).

Analizzando la versione 1938 si potrà constatare che proprio la Gallura e Tempio occupano proporzionalmente la parte maggiore.

Le pagine su «La Lettura» sono arricchite e impreziosite dei disegni di uno dei migliori artisti-pittori della Sardegna del Novecento, il “sardo-continentale” Bernardino Palazzi. Poiché però i disegni non hanno per tema aspetti galluresi, si rimanda il lettore a vederli e apprezzarli nella versione integrale de LA NOSTRA SARDEGNA.

L’impaginazione differisce dall’originale per rendere il racconto più ordinato e ancora più godibile. Sono stati inseriti titoli di capitolo e i titoli dei paragrafetti sono stati riformulati (nel racconto del 1938 peraltro sono assenti); anche quelli della versione del 1932, già in edizione Carlo Delfino, sono stati per lo più modificati (di tre titoli di paragrafi sotto cui si dice di Olbia, i seguenti due «Arrivare in Sardegna» e «Incontro coi somari e coi cavalli», sono stati assemblati sotto un unico dal semplice e diretto titolo «Terranova»; sono stati conservati solo «Il sughero» e «I tappi di Tempio». Inoltre si è scelto di illustrare il lungo articolo di appropriate foto.

∼ ∼ ∼

TERRANOVA [OLBIA]

ed. 1932. È difficile arrivare in Sardegna alla sera. Bisognerebbe prendersi un vapore per proprio conto. I postali, partendo al principiare della notte, attraccano all’isola di buon mattino Essa si presenta così sotto la mano ineffabile e sfumata del l’aurora.

Il golfo di Terranova è lievemente nebbioso e umido, i colori del cielo violacei, simili a grosse bucce di melanzane, come sbavato d’inchiostro il mare nel quale si vanno disciogliendo e stemperando le tenebre della notte.

Il golfo è sbarrato, come da una diga o da un grosso catenaccio, dalla lunga isola di Tavolara e, in parte, più a destra, da quella di Molara. Coteste isole lontane e piatte nella caligine mattutina hanno parvenze astrattissime, somigliando addirittura a banchi di nebbia posati sulle acque e si pensa che più tardi spuntato il sole abbiano a dissolversi e a scomparire graziosamente.

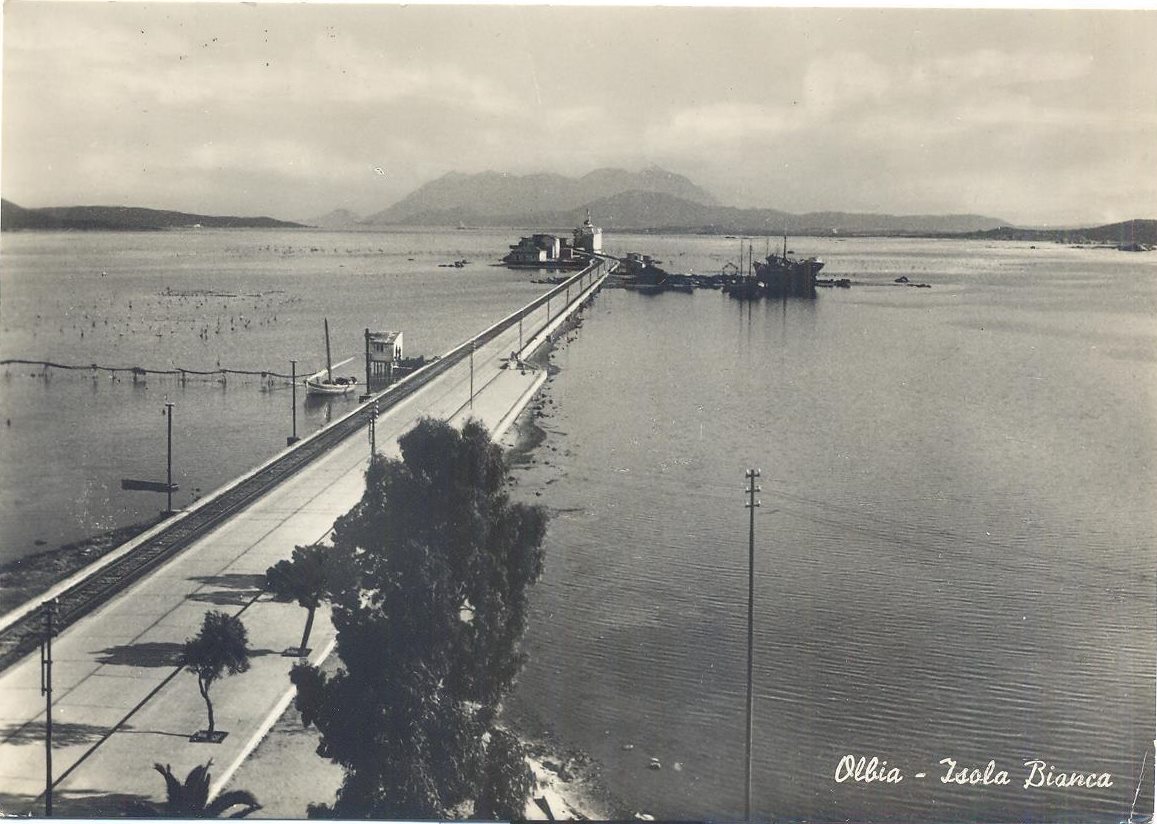

Scesi dal vapore a dieci passi c’è pronto un diretto, ed è proprio come se si cambiasse treno. Si sente in aria il clima provvisorio e frettoloso della coincidenza ferroviaria. Non c’è l’idea di paese, ma di un qualcosa di estremamente fuligginoso, come per esempio a Mestre. Il lungo molo che si protende sull’acqua portando i fili delle rotaie fin sotto alla pancia del vapore richiama infatti l’atmosfera del ponte ferroviario che unisce Mestre a Venezia rigando la laguna. Bisogna arrivare a Terranova-paese in automobile, su una carretta, o – s’è possibile – a cavallo.

Terranova è il manico ordinario della Sardegna, una specie di maniglia per la quale si acchiappa l’isola, il principio, la prima lettera dell’alfabeto delle sue città e dei suoi paesi. È una cittadina rossiccia, dall’aria torbida, grezza, tutta coperta di intonachi e di pitture rozze, abitata da minuscoli somari e da piccolissimi cavalli. […]

ed. 1938. A Terranova comincia la Gallura. Si presenta una terra sedentaria, autorevole, conventuale.

Piccole secche monache paiono le donne vestite di nero con la testa coperta dallo scialle, tirato su per una cocca a coprire il mento in una maniera che sa di levantino. Mostrano la mascherina degli occhi, delle guance e del naso. Altre vanno con la sottana rialzata di dietro e abbattuta sul capo come per un violento colpo di vento. Questo modo di coprirsi è il «cuccudarsi», quella sottana sulla testa la cuccudada. Questo richiama il costume delle femmine di Malta, ch’è poi una maniera degenerativa delle velature delle donne musulmane. Accartocciate in cotesti veli, tutte ravvoltolate nei sottanoni pesanti e ruvidi, nascoste sotto i corpetti grevi e compatti come vernici stanno donne olivastre piuttosto piccine, coi volti legnosi, simili alle sculture d’abete delle valli altoatesine.

Questo è ancora un paese isolano, come se dietro non ci avesse tutta la Sardegna, ma come se due spanne fuori della città si dovesse di nuovo incontrare il mare. Le strade sono grezze, selciate di pietre tonde e lisce, sconnesse, cementate dallo sterco dei bovi.

ed. 1938. DA TERRANOVA A TEMPIO

Panorama di rocce

Da Terranova a Tempio si va per una strada che fa l’altalena fra montagna e pianura torcendo bizzarramente come se la massicciata fosse addirittura una corrente di fiume. Il primo tratto di viaggio è pacato e in piano.

La terra si dichiara subito. È una terra morta. Un terreno dentro il quale i vomeri degli aratri si spezzerebbero come bacchette, le zappe volerebbero in frantumi al primo colpo, i badili si piegherebbero come latta. Pare fatta d’osso, con la roccia sotto a due dita d’humus.

È tutta sparsa di rocce e di scogli come una costa: pagnotte di pietra, pezzi di campanili, grossi paracarri, orsi ritti, candelieri, bottiglie, cupole. Tutto questo panorama di rocce somiglia una specie di folla animalesca improvvisamente pietrificata.

Quando s’incontra qualche piana meno litigiosa la si trova con sbalordimento tutta spartita da muretti a secco: curiose siepi di sasso che danno a cotesti campi – a chi li consideri dalle creste sopraelevate della strada – un aspetto di città tagliate alle basi da colossali lame, così che se ne potrebbe addirittura ricostruire la pianta con l’intreccio delle strade, l’interno delle case, la distribuzione degli ambienti.

È un panorama brullo e duro, da sarabanda cristallizzata, severissimo, completamente deserto, pieno di selvaticume.

Tutta l’isola del resto – dove più dove meno – è ricoperta di sasso. Si potrebbe dire uno zatterone dal quale sia stata scaricata breccia. Questi sassi sembrano i rimasugli disordinati, le briciole di un enorme carico. Qui sopra si fece forse una mastodontica sassajola di ragazzi. Sono sassi neri, una specie di grossissimi ciottoli da strada ferrata. Sono gli ossi di questa terra. Anche sulle piane più fertili, anche sul Campidano se ne troveranno manate. Sono i pezzi di granito coi quali gli antichi erigevano i Nuraghi.

Lentischio

Frammezzo a questi sassi e fra quei mitici scogli fiorisce il lentischio a ciuffi violenti, d’un verde profondo di cipresso che a volte tuttavia butta al rosso, come se l’umidità lo arrugginisse. Il lentischio, il cisto e la palmetta sono le tre piante canoniche della Sardegna. Dicono che il lentischio sia segno di sterilità, di fertilità il cisto.

La Gallura è piena di lentischio, come fosse pelosa: macchie, chiazze, gomitoli, reticolati d’erba attaccati alla terra ferocemente. I campi si srotolano coperti di queste grosse muffe in un deserto ieratico fin sotto le montagne. Poi gli orizzonti, come se qualcuno li mobiliasse, si popolano delle catene montane.

Limbara

Appare il gruppo del Limbara: monti che ricordano le Dolomiti, aspri, capricciosi, secchi, a massi sovrapposti, come se qualche gigantesco bambino abbia giocato a costruire; torri, fari, campanili, selle, birilli pencolanti.

Man mano che la strada sale, la solitudine viene rotta dalla comparsa quasi teatrale di fierissimi uomini a cavallo, in costume, neri, barbuti, diffidenti, senza curiosità. Sono i pastori che vanno o vengono dagli stazzi. Talora camminano a piedi sordamente dietro le groppe dei somaretti.

Dai cespugli si levano, come manciate di foglie sollevate dal vento, stormi di pernici. Sui ciglioni della strada fiorisce il chiaro cipressetto microscopico dell’asfodelo.

Finalmente compaiono radi e grandi boschi di querce devastate dall’oidio – ch’è una ferocissima malattia della foresta sarda – piegate tutte in un senso dalla forza dei maestrali che si buttano a capofitto arrivando dal mare su queste terre deserte.

La quercia annuncia il sughero e a mezza strada fra Terranova e Tempio si fa vivo il sughereto.

ed. 1932. Il sughero

Amo il sughero, lo compatisco, ne sento una pietà pateticissima. Esso è l’albero cristiano, l’eroe e il martire della flora sarda. Sta tra la quercia ed il leccio, è fronzuto, di un verde polveroso, a foglie minute. Il sughereto è un bosco radissimo, d’alberi sanguinanti e feriti, di tronchi spellati.

Da otto dita sotto terra a qualche decimetro sotto la chioma, l’albero del sughero fu scuoiato.

Il tronco ha ora l’aspetto come di un animale cui sia stata strappata la pelle, come gli aranci quando si sbucciano stracciando la polpa; pare una gamba scorticata. Da quei tronchi violentati alita un senso di carne viva raschiata, di molle, di caldo.

Si faccia conto di vedere un braccio – mettiamo – al quale sia stato tolto con un bisturi un cerchio di carne alto un palmo, fino all’osso. Si vede così l’osso dell’albero, la parte di legno, quella dura, tutta rossa come se avesse buttato sangue che gli si fosse poi coagulato sopra. Lentamente, lemme lemme, anno per anno, rinascerà la pelle; il rosso vivo della ferita fresca incupirà; diventerà ruggine, ferro.

Dopo sette, dieci anni, il tronco avrà faticosamente rimesso la pelliccia porosa del dolce, elastico e odoroso sughero, e allora con le accette e i coltelli arriveranno di nuovo gli scellerati scorticatori.

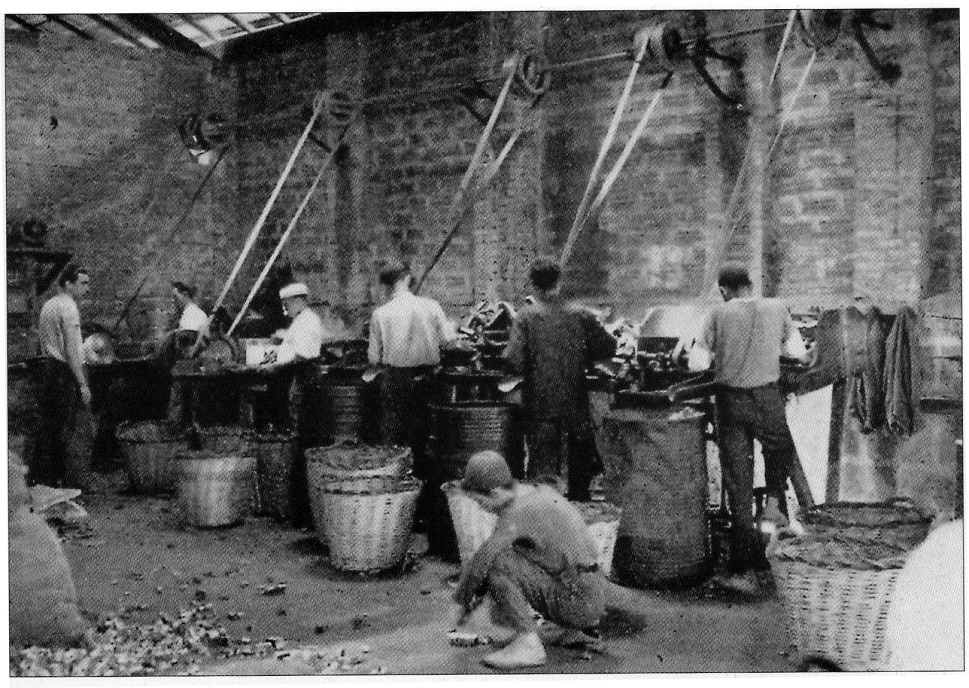

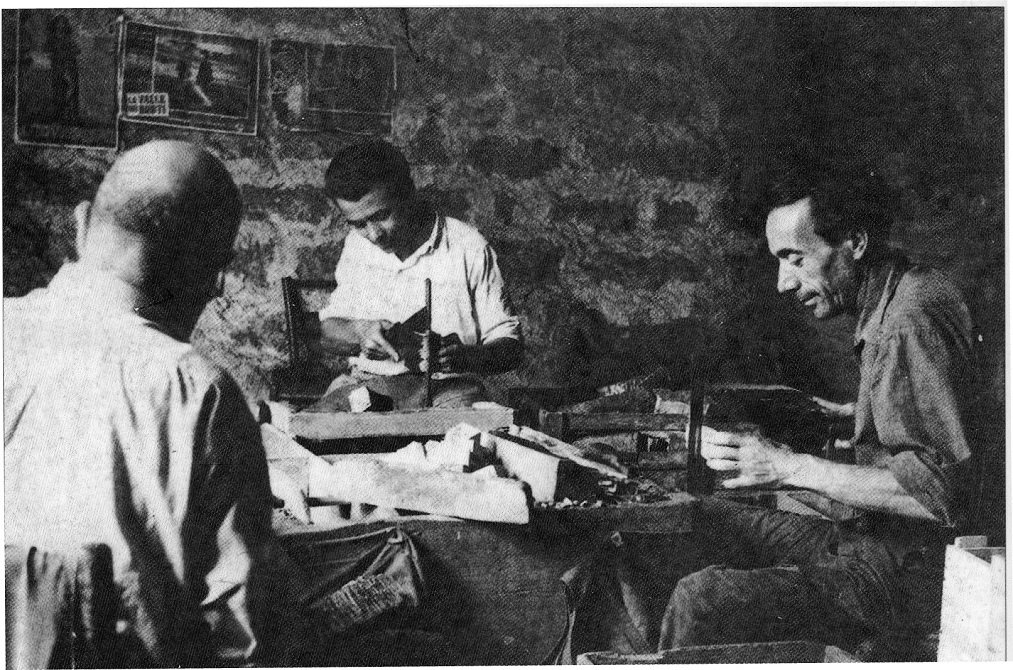

ed. 1932. I tappi di Tempio

Sulla linea perimetrale del paese ci sono angoli morti e fetenti battezzati ferocemente dal sole. Sono quartieri sfasciati e in abbandono. Da dietro qualche muretto si vede talora comparire un uomo che s’allaccia i pantaloni con la cinghia al collo.

Qui le soglie delle case sono a fior di terra e per penetrare negli interni occorre discendere qualche gradino come quando ci si cala nelle cantine. Ci si accorge allora che non si tratta d’abitazioni. Si scorgono montagne di scorie, pezzi d’albero, trucioli e riccioli a mucchi, sacchi, cataste di tavole. Si tratta di magazzini e di piccole officine per la lavorazione del sughero.

Tutto il paese è circondato da magazzini di questo genere, se lo si buttasse in mare esso galleggerebbe. I depositi di sughero gli fanno torno torno una tonda ciambella salvagente. Il sughero è ammucchiato in tavoloni già tagliati e rilisciati, o in lunghe corteccie che paiono gronde o tavoloni sovrapposti. È il sughero grezzo che ancora deve bollire. Perché il sughero si cuoce come una pietanza. Esso è malleabile e leggero, ma ancora sente di pianta, tutto incrostato di terriccio, e con qualche piccola rogna di piantina di muschio. Uomini s’incollano gonfie balle che parrebbero dovessero stritolarli e vanno spediti: perché il sughero è una specie di legno di lana.

I tappi – mamma mia! –, questa è la patria dei tappi. Da questa città partirono fino a pochi anni addietro le teste delle bottiglie e delle damigiane di mezza Europa. Ora anche sul corpo ottuso e babbeo dei tappi s’è rovesciata la crisi e le produzioni tempiesi sono pressoché morte: la concorrenza della Spagna ha rincrudito, le recenti invenzioni nel campo dei tappi hanno portato lo sbaraglio nell’industrie di Tempio: applicazioni dei tappi automatici di gomma e di porcellana o di latta zigrinata.

Tempio ora fabbrica i tappi solo per le farmacie. Vengono fuori certi tappettini lavorati da bellissime trivelle a pedale attraverso le quali si passa il sughero tagliato a cubetti.

ed. 1938. TEMPIO

A un tiro di schioppo dalle mura di Tempio il sughereto dirada per cedere il posto alla vite.

Allora il panorama si ribalta: prende un aspetto florido, succoso, vendemmiale. Questa è la vigna tempiese, fitta e dura, schierata in lunghe siepi di viti serrate, basse, compatte.

È quella vigna sarda fortissima che da uve a chicchi solidi dai quali si premono vini potenti, crudi, taglienti, allegri, da bevitori di sangue, sul tipo della vernaccia, o dolcissimi e sciropposi sul tipo del Malvasia, Specie di Moscati e hanno un sapore acuto fra il Marsala e l’Albana, gagliardissimo, imparentato con tutti i vini mediterranei, che sono vini traditori, come il vino di Val d’Emosa sulle Baleari, quello di Sicilia, il vino del Falero o di Rodi.

La vigna cala a terrazze sulla strada, spartita per appezzamenti, divisa da muretti di sassi, come stesse in scaffali posati orizzontalmente sulla terra.

Così si incontra anche qualche poco di grano falciato, gli zeppi radi delle stoppie. Fra non molto si darà fuoco ai campi e si volterà la terra.

Non ho mai visto un paese tarchiato come Tempio.

Basse le case, fatte tutte di granito. Oh terra cocciuta e massiccia che non conosce il mattone! Questa è una architettura veramente formidabile, sui muri delle case le palle di cannone andrebbero in pezzi come mele. Ecco un altro elemento del senso dell’antico che spira dall’isola. Si presero le rocce, e a regola d’arte, filo a piombo dietro filo a piombo, si costruirono le caverne in forma di case.

Case d’aspetto oscuro e torzuto. S’ha paura d’urtarle, di toccarle. Qui picchiare un gomito verrebbe certo dire rompersi un braccio. Si immagina il muratore tempiese come uno spaccapietre. Sovrappongono i sassi e i selci sulla traccia di quattro pareti e li ricoprono con un tetto di tegole di terracotta.

Sui muri s’aprono piccole finestre senza cornicioni o riquadri; ma simili a buchi rettangolari, come se prima fosse stato costruito tutto il muro e poi – quasi fossero stati tolti con un coltello, incidendo, pezzi rettangolari di muratura – si siano aperte le finestre.

Non s’intonaca la muratura, ma le si lascia quel suo tono ruvido di pietra, si coprono di colore i soli sguinci delle finestre e delle porte con velature graziose ed elementari da statuine di gesso: gialletti teneri, rossi fievoli, rosa e azzurri pallidi.

Questo modo di vedere il colore nelle abitazioni partorisce di per sè stesso il profondo pudore di questa razza. È il pudore e la gentilezza delle femmine che si vestono modestamente nell’abito avendo cure minuziose delle biancherie, la ricchezza interiore, come chi dicesse la sordidezza degli abbigliamenti dei poeti e dei santi che sono tutti splendenti di dentro. Così l’interno della casa sarda è curato con un mistico impegno da frati. Ampie cucine coi rami, i cesti e i bicchieri patriarcali profondi come pozzi. La stanza da letto verniciata d’azzurro, il letto monumentale altissimo coi materassi duri e crocchianti di foglie della spannocchiatura.

Ai bordi del paese stanno lunghe file di case nane prive di finestre, piglian luce dalle porte. sembrano capannoni militari; con un salto si è sul tetto.

Sulla piazza bianca, di piccolissima provincia, s’attarda la gente adulta.

Per le stradette al contrario è tutto un ribollire di ragazzini. Non ho mai visto tanti ragazzini come nei paesi di Sardegna. Bambini allegri e scontrosi, di ingegno vivo, improvvisamente remissivi, talvolta in preda a strane malinconie.

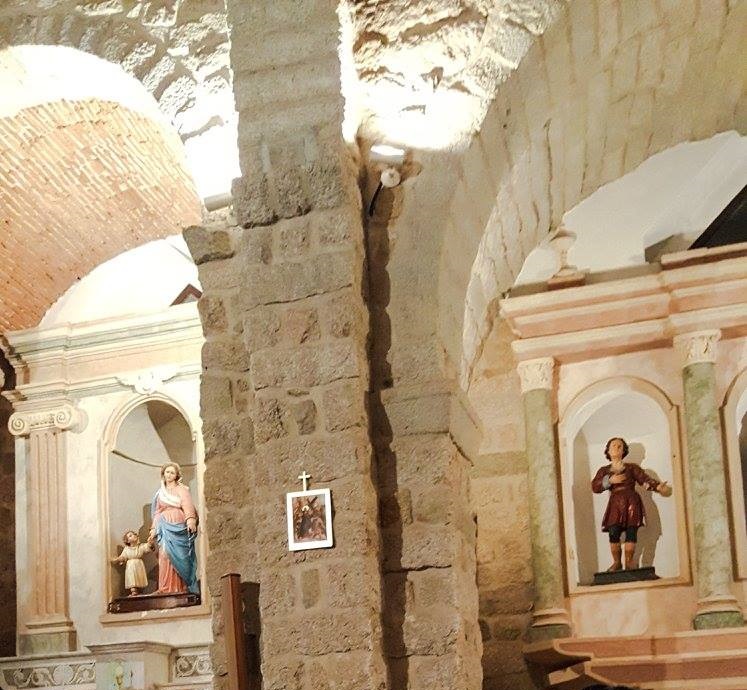

Dovessi farmi una chiesa per mio conto prenderei il modello da una chiesa di Tempio, come se mi dovessi fare un tranvai ne prenderei il modello da un tranvai di Cagliari.

Chiese come capanne, piccine, rustiche, vecchie, con le facciate di pietra elementari e plebee. Ci salgono le femmine col mento coperto come se entrassero in moschee, si segnano, si raggomitolano sulle panche a pregare, nere, improvvisamente devastate come vecchie.

È buffissimo; i sardi talora sembrano vecchi; anche i giovani hanno certi attimi in cui invecchiano di botto, quasi le lancette dell’orologio si mettessero a un tratto a gira re vorticosamente come eliche, divorando in pochi minuti cent’anni.

La chiesa sarda quella dei paesi anche quand’è grande di proporzioni appare sempre piccina. Le mancano la maestà e la completezza delle nostre comuni chiese. Povera di decorazioni, dimessa, pare fabbricata in casa come il pane. La direi più volentieri una grossa cappella. Forse riunendo e ammonticchiando l’una accosto all’altra e l’una sull’altra tutte coteste chiesine, si potrebbe formare un’autentica Basilica sarda.

Sono cappelle di pietra all’esterno e di gesso all’interno. Nudo e crudo il tetto, dal di dentro non ha manco l’aspetto di soffitto. A starci sotto se ne vedono le ali spioventi con tutta la tessi tura delle travi e dei correntini di sostegno, come vedere la volta di una capanna. Gli altari sono di mattone o di coccio, pittati a marmo. Spira un’atmosfera di bizantinismo corrotto.

Sono chiese risecchite, rattratte. Gli altari sono architettati innocentemente in forma di triangoli rovesciati, col vertice in basso e la base in aria. Il muro dietro l’altare è dipinto a calcina azzurro e giallo, azzurro e rosso. Le tinte, come tutte le tinte di Sardegna, sono spalmate e unite, d’una uniformità di tessuto. Niente disegni o fantasie decorative, ma appena qualche motivo di greca o di fiorettamento.

I santi sono tutti di terra cotta, dipinti al vero, col color della carne, il celeste degli occhi, l’azzurro dei manti. Santi secchi, asciutti, nervosi, scolpiti alla diavola, eloquentissimi, scocciati nel corpo, e con le teste che mettono fuori talvolta la terra.

Pulpiti di legno tarlato e stinto, confessionali che paiono baracchini d’edicole vecchie. Candidissime tovaglie sull’altare come su una tavola da pranzo, e sulle pareti di qualche cappella, talvolta, un comò o un tavolino polveroso.

Sono chiesine da nulla, ma pure hanno un grande senso di solennità, sembrano anche sacristie così sono fresche e chiare. Mancano di campanili, dando l’impressione d’oggetti senza manico. Ho notato del resto che in Sardegna non si sentono rintocchi di campana.

È un paese veramente profondo e solitario, anche per i suoni e le voci. Fuori delle porte della chiesa il paese è ricco, pieno d’avvocati, di pastori, di vignaroli, forse il più provinciale dell’isola. Vestite all’ultima moda le ragazze della borghesia, si servono a Sassari, non c’è ghiaccio, si beve un’acqua calda e calcarea.

Dall’altura di Tempio per ampie strade si scende verso il mare.

Ora il sasso va scomparendo, la terra si libera di sassi e rocce, si copre di stoppie. È una regione ad alti piani, a piegoni, a grosse onde. Sembra un mare lungo, solidificato, giallo.

Compaiono a tratti grandi prati neri e bruciati. Si dette fuoco ai terreni alla maniera degli eserciti in fuga. Queste devono essere eredità saracine. Dopo falciato il grano non spigolano, strafottenti come sono e impazienti.

Prima d’arare danno fuoco inesorabilmente alle stoppie. Questi incendi si fanno in settembre dopo le mietiture. Il primo tronchetto di spiga crèpita, la prima lingua di fiamma balla. Dalle alture, a cavallo, l’incendiario contadino pastore attende tranquillo l’arrivo del vento. Ed ecco il vento rotola dalle montagne, si butta sui pianori, attizza le fiammelle, le sbatte l’una contro l’altra, alimenta litigi di braci. Stoppia dietro stoppia la fiamma serpeggia, s’appiccica, gratta, striscia, s’allarga come un liquido, scola, si spande, cammina. La terra scrocchia, l’oro della paglia annerisce, trema, diviene cenere. Vedi così interi tappeti di fiamme posati sul tavolone dell’isola, alla notte, e il vento che ci corre sopra piega le scintille, le pettina come le onde d’un mare. Passato il fuoco, la terra rimane nera mortificata, tragica, come ci fosse passato sopra l’esercito del Barbarossa. Poi verranno i contadini con gli aratri.

ed. 1932. LA MADDALENA

Quest’isoletta è una specie di Polo Nord della Sardegna. Dalle sue rive si scorge la costa aspra, azzurrastra della Corsica come se si vedesse un altro emisfero. È un paese da marina militare, una specie della Spezia a scartamento ridotto, un box navale rustico. Sotto le chiglie della torpediniere, in mezzo agli scogli rocciosi, sulle croste dei fondi del mare nidificano enormi famiglie di aragoste.

È un agglomerato di case grigie anonime, che ricordano in certo modo la stazione di Terranova. È il paese dei pastori, dei sottufficiali di marina, dei pescatori, dei radiotelegrafisti, delle guardie di finanza. Qui c’è un senso di selvaggio e di militaresco, un’aria di campagna attorno ad una caserma, qualcosa di ministeriale saltato fuori dal ministero, un misto bellissimo come se fosse avvenuto un qualche terremoto e avesse lasciato intatto solo un pezzo di quartiere di marina militare e qualche pascolo da pecoraio.

L’isoletta è violentemente battuta in autunno da piogge sporche e immersa al mattino in brume nerastre.

Il costume sardo è quassù una specie di ricordo e non è difficile incontrare uomini con la berritta sul capo e la blusa dei fuochisti di marina.

All’interno – per quel poco che ce n’è – è quasi selvaggia. Pare fatta apposta da Dio per rizzarci un grosso semaforo in mezzo al mare.

ed. 1932. CAPRERA – LA TOMBA DI GARIBALDI

Non è che il grosso piedistallo di una tomba. Tutta l’isola sembra fatta per sostenere la tomba di Garibaldi. Ogni stradetta, ogni sentiero, ogni solco finisce ai piedi di quella tomba. Tutto è in funzione di quella tomba.

Intorno a quella tomba nascono foltissimi boschi di pini, d’abeti, di palme, gomitoli di fichidindia, s’alzano le rocce, alture, terrazze, piramidi bislacche di trachite e di sasso, aranceti, oliveti, per far ombra e scenario a quella tomba.

Per quella tomba attraccano all’isoletta grossi barconi-cisterna che caricano acqua come se il morto avesse ancora un tremendo bisogno di bere. Per quella tomba s’è costruito un piccolo molo.

Ancora per quella tomba gabbiani, pernici, colombi, passeri volano a manciate sull’isolotto.

E questa tomba non è che un grosso pezzo di granito rotto in due, scavato dentro e riappiccicato – con quella salma nell’interno che ci sta come una mandorla fra i due gusci.

Tutta l’isoletta è così selvatica e gentile che, per quanto si sia cercato di catalogarla con cartellini indicatori e commemorativi, didascalie e tabelle posate su capanne e capannucce, su coltivazioni, su arti e cultura, non è riuscita minimamente a prendere l’aria dell’ossario e del museo ma è rimasta un grosso scoglio coperto di muschi e d’erbe a sostegno di una bara.

ed. 1932. ABBANDONDARE LA SARDEGNA

Posare il piede sulla scaletta del vapore a Terranova, per l’imbarco, alla volta del continente, dà un’impressione tutta a rovescio di quella che sogliono dare le partenze per mare. Pare – invece – di sbarcare, di avere posato il piede sulla terra ferma. Avviene uno strambissimo capovolgimento: la terra diventa la nave, la nave la terra.

S’abbandona l’isola come se si abbandonasse un grosso galleggiante proprio come quando si sbarca dopo una lunga traversata. Si scende da questa casa isolata in mezzo alle acque per salire su un pezzo di continente che c’è venuto incontro. Il ponte della nave sotto i vostri piedi ha una solidità e una stabilità che vi pare addirittura non avesse l’isola.

Traversato ora il breve tratto che vi separa dal boccaporto di sinistra, che vi porterà alla cabina o a letto, domattina appena desti traverserete uno stesso tratto dalla parte opposta e vedrete la murata della nave incollata alla banchina del porto di Civitavecchia.

Questo viaggio ha avuto la lunghezza dei dodici metri di larghezza del vapore: metà nave che traversaste ieri sera, l’altra metà che traversaste stamattina.

Allora vi assalirà il sospetto di sognare, correrete alla murata di sinistra con la speranza di trovarvi ancora a Terranova, e non vedrete invece che il mare, l’orizzonte lontano, quella piccola linea di costiera orizzontale che attacca la volta celeste alla curvatura dell’acqua e avrete l’impressione che ci sia stato un enorme, ma fantasmagorico naufragio, il naufragio di un’isola.

L’isola dei Sardi sarà ormai per voi lontanissima, perduta in mezzo all’acqua come un astro navigante nella volta siderea. Ai vostri occhi essa prenderà a poco a poco la consistenza d’una grossa nuvola, al contrario di quel che c’era apparsa all’arrivo.

Ora essa è ridivenuta chiusa, una specie di mito, il mondo dei pastori e dei sassi. Non vi rimane in mente che l’impalcatura di una sorta di fiaba, una fantasia swiftiana di bestie estremamente piccole, di steppe, di rocce. Via via quei pastori cavalieri divengono figure di presepio, quei sughereti foreste mitologiche, quei monti una specie d’orografia lunare, quei ciuffi di cisto, di lentischio o di mirto, il fiore dell’asfodelo, la palma, il ficodindia, una specie di flora inverosimile e stralunata come quella che si trova nei paesaggi dei sogni.

Tutta l’isola ha preso un sentore estremamente lirico di leggenda ed estremamente languido di lontananza.

© Tutti i diritti riservati